Команда ТВ ТГПУ участвует в финале Российской национальной премии «Студент года – 2021»

В течение недели в дистанционном формате проходят мероприятия финала Российской национальной премии «Студент года – 2021» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Томский государственный педагогический университет представляет команда Студенческой студии ТВ ТГПУ, которая борется за победу в коллективной номинации «Студенческое медиа года».

В этапах заключительного этапа премии принимают участие 600 студентов из 71 региона, которые ранее достойно выступили на региональных турах. Конкурс проходит в разных номинациях: «Общественник года», «Интеллект года», «Председатель совета обучающихся года», «Студенческое медиа года», «Добровольческое объединение года» и других.

«Эта неделя для 600 финалистов «Студента года» будет не по-зимнему горячей. Шесть индивидуальных и шесть групповых номинаций ищут своих победителей. И, конечно, главный титул. Это будет победитель, который обошел более 8000 соперников из 75 регионов. Но для нас очень важна не столько соревновательная среда, сколько задел на формирование сообщества активных, целеустремленных, разносторонне развитых студентов из разных уголков России, их коммуникация с экспертами, обучение и мотивация не останавливаться на достигнутом. Ведь так важно иметь возможность оценить результаты своей работы, оказаться в сообществе единомышленников, в среде, которая вдохновляет, найти своих людей. Именно с такими смыслами Российский Союз Молодежи с 2014 года реализует масштабный конкурсный и образовательный проект – Российская национальная премия «Студент года», – отметил Председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Четыре дня команды и индивидуальные участники будут проходить испытания финала, среди которых самопрезентация, тесты, кейсы, дебаты, проектирование, баркемп. В программу включены также образовательно-деловые встречи с экспертами и сессии обратной связи по номинациям.

Имена победителей будут определены и озвучены 20 декабря 2021 года в ходе торжественной церемонии награждения. В экспертный состав премии «Студент года» вошли общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности.

Российская национальная премия «Студент года» – официальное мероприятие «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Организаторы – Министерство образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Администрация Томской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

14 декабря 2021

В ноябре началась и продолжилась в декабре работа над постановкой спектакля, посвященного личности и творчеству А.М. Волкова, выпускника Томского учительского института. Рабочее название спектакля «Волков. И чё?».

Для формирования групп участников театрального проекта был запущен заявочный лист, в котором каждому соискателю необходимо было описать свой опыт в качестве актера или художника. В результате сформированы две группы студентов, которые планируют выступить в проекте как актеры или художники-постановщики.

Подготовка к спектаклю началась в ноябре и продолжилась в декабре серией мастер-классов, которые направлены на развитие актерского мастерства. Во время МК студенты получали задания от режиссера проекта Катерины Костиной, актрисы и режиссера ТЮЗа, в которых, исходя из особенности ситуации, необходимо было исполнить определенные роли. Например, в ситуации мнимой аварии разыграть сцену с позиции трех персонажей, причем каждый мог выбрать на свое усмотрение участника события.

«Сначала ребята в сцене аварии пытались представить достаточно сложных персонажей. Не всем удавалось реалистично исполнить роль, участники переигрывали, «выпадали» из своих ролей, – рассказывает Никита Пугачев, студент ИФФ.

Занятия по актерскому мастерству должны сформировать у студентов естественность в игре, эмпатию, умение слышать партнера, реагировать на него.

«Тренинги нужны для того, чтобы почувствовать театр не со стороны костюмированного представления. Для этого важно найти свой стиль, чтобы зрителям было интересно, чтобы они поверили в происходящее на сцене», – считает Катерина Костина.

Тренинги также направлены на умение ребятами выражать свои мысли. Студентам предложили в разных жанрах создать собственные истории на различные темы. Вначале каждый «автор» зачитывал свое произведение и выслушивал мнения студентов и режиссера. Затем ребята менялись историями, и уже нужно было написать свою версию «чужого» текста. По мнению Катерины Костиной, такая работа еще имеет концептуальный смысл. По задумке спектакль ставит основной задачей создать свою версию личности и творчества А.М. Волкова, поэтому через такие тренинги важно «влезть» в шкуру писателя, который «переработал» сказку Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» и считал, что русская версия «Волшебник Изумрудного города» – оригинальная авторская книга.

Очередным заданием студентам стало осмысление передачи и фильма об А.М. Волкове, обсуждение которых планируется в ближайшее время.

14 декабря 2021

Новости Минпросвещения РФ: Сергей Кравцов исполнит желание ребенка в рамках акции «Ёлка добра»

В Санкт-Петербурге стартовала акция «Ёлка добра», ее открыли Министр просвещения России Сергей Кравцов и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они сняли с елки открытки с желаниями детей из детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных и многодетных семей из Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день организаторы акции собрали открытки от 1200 маленьких петербуржцев. Все пожелания разместятся в Санкт-Петербурге на 23 елках, которые установят в Смольном, в Невской Ратуше, в Законодательном Собрании, в районных администрациях и в деловых торговых центрах. Ближе к Новому году елки появятся на Дворцовой и Манежной площадях.

«Очень важно, чтобы те желания, которые загадают дети в новогоднюю ночь, исполнились. Я хочу пожелать каждому ребенку в новом году найти себя, быть счастливым и не забывать про родителей, с уважением относиться к учителям. Мы со своей стороны будем все делать, чтобы, как поручил Президент нашей страны, развить таланты каждого ребенка», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр просвещения снял с елки открытку с желанием Полины (4 года) из Центрального района Санкт-Петербурга. Девочка мечтала получить куклу – принцессу Амелию. Лидия (9 лет) из Петроградского района попросила у Деда Мороза набор робототехники. Мечту о кукольном доме Деду Морозу адресовала Кира (6 лет) из Красносельского района.

Справочно

Проект «Ёлка добра» проводится в Санкт‑Петербурге второй год подряд. В прошлом году было собрано порядка 25 подарков для детей из разных социальных учреждений. В акции принимают участие воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных и многодетных семей.

На обратной стороне открытки-варежки дети пишут письмо Деду Морозу, в котором указывают свой желанный подарок. Каждый может подарить детям настоящий праздник, для этого необходимо снять с «Ёлки добра» понравившуюся «варежку» с пожеланием и следовать инструкции: зарегистрироваться по телефону или в официальных группах в социальных сетях, привезти подарок организаторам.

14 декабря 2021

В ТГПУ обсудили вопросы детской инициативы как условия личностного развития ребенка

В Томском государственном педагогическом университете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Детская инициатива как условие личностного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста».

На открытии с приветственным словом к участникам и гостям конференции обратилась проректор по научной работе ТГПУ Полева Елена Александровна, которая отметила, что тема конференции сверхактуальна и лежит в поверхности детской и взрослой психологии на всех ступенях образования.

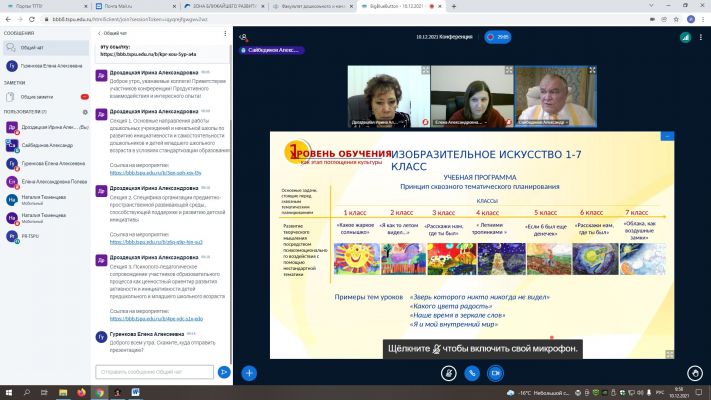

Пленарное заседание конференции открыл Народный учитель РФ, зав. Научно-исследовательской лаборатории эмоционального образования Парка ИОП ИРПО ТГПУ Александр Геннадьевич Сайбединов, который в своем докладе отметил, что «инициатива – это осознанная востребованность системы образования и серьезный драйвер в вопросах переосмысления современной дидактики». Спикер из Москвы Тюменцева Наталия Сергеевна, руководитель, эксперт по оценке качества дошкольного образования, методист ООО УМЦ ДПО «Апельсин» и образовательного проекта «Счастливый детский сад», обозначила, что при правильно созданных условиях инициативность является ключевым новообразованием дошкольного возраста.

На площадке Института детства и артпедагогики ТГПУ в рамках конференции работали три секции. Тематика докладов первой секции «Основные направления работы дошкольных учреждений и начальной школы по развитию инициативности и самостоятельности дошкольников и детей младшего школьного возраста в условиях стандартизации образования» под руководством к.пед.н., доцента кафедры педагогики и методики начального образования Г.Х. Вахитовой вызвала широкий интерес среди ученых, учителей начальной школы, воспитателей дошкольных организаций и студентов. Участники секции смогли обсудить проблемы организации и развития детской инициативности не только в различных учреждениях Томского региона, но и далеко за его пределами: Казахстан, Монголия, ДНР.

Ученые-исследователи Вахитова Галия Хамитовна, зав. кабинетом предшкольного образования «Развивайка» ИДиА ТГПУ, и Семенова Наталия Альбертовна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и методики начального образования ИДиА, директор ИРПО, отметили важность изучения различных смысловых аспектов самого термина «инициативность», принципов и условий развития.

«Для успешного развития детской инициативности необходимо изучать не только условия поддержки, но и основы для противодействия детской исследовательской инициативы, связанные с заботой о безопасности ребенка, существующими предрассудками, стереотипами, дефицитом времени, знаний и компетенций взрослого», – отметила Семенова Наталия Альбертовна.

Большая часть докладов была посвящена способам поддержки и развития детской инициативы на разных возрастных этапах и в разных видах деятельности. Спикеры рассматривали ресурсы внеурочной деятельности для развития самостоятельности детей (И.О. Кириллова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №198», г. Северск); возможности использования ассоциативных карт на уроках в начальной школе (Н.И. Бенеш, к.пед.н., доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова, республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск); роль школьных инициативных советов (Е.Б. Путинцева, учитель начальных классов МБОУ СОШ №49 г. Томска); задачи надпредметных курсов (Л.Г. Гончарова, В.В. Кривоусова, учителя начальных классов ГБОУ гимназия №405 г. Санкт-Петербурга); потенциал работы клубов русского языка для развития коммуникативной инициативности (Э.П. Леонтьев, канд.филол.н., преподаватель Международного центра образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой (Россия, Иваново)/Управление образованием, искусством и культурой Увурхангайского аймака, Монголия, Арвайхээр; Жигжидсүрэн Баяртогтох, учитель общеобразовательной школы №1, г. Арвайхээр, Монголия).

«Становясь участником клуба, монгольский школьник вовлекается в активный полилог, сознательное коммуникативное согласование действий, что способствует эффективному развитию речи монгольских обучающихся и сохранению высокой мотивации и инициативности самих обучающихся к изучению русского языка», – говорит Э.П. Леонтьев.

Большой интерес вызвали выступления спикеров из детских садов. Воспитатели убеждены, что базовым возрастом для развития детской инициативности является дошкольный. Именно в детских садах необходимо использовать различные формы и направления работы не только с самими детьми, но и их родителями. Современные формы, задающие вектор работы с детской инициативностью, не только с детьми, но их родителями, представили С.А. Казанцева, старший воспитатель МБОУ «Гимназия №11» г. Бийск (Алтайский края), Ю.Н. Кондратьева, старший воспитатель; Т.В. Большанина, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Молодёжный» (Томский район), Е.С. Калягина, воспитатель МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка» (г. Асино Томской области), Н.И. Кузьмина, старший воспитатель МАДОУ №85 г. Томска.

«Экскурсия с ребенком по улицам родного города, изготовление фотографий, подбор информации по выбранному зданию, составление доклада по теме – такие формы совместной работы родителей и детей инициируют познавательную активность, развивают коммуникативные навыки и раскрывают различные стороны дошкольников», – убеждена Казанцева Светлана Александровна.

Опыт представления различных подходов к развитию детской инициативности позволяет сопоставлять, сравнивать и вычленять лучшие практики и их дальнейшее совершенствование.

В работе второй секции «Специфика организации предметно-пространственной развивающей среды, способствующей поддержке и развитию детской инициативы», модератором которой выступила Яркина Татьяна Николаевна, к.пед.н., заведующий кафедрой дошкольного образования, приняли участие более 40 человек – представители дошкольных образовательных организаций г. Томска, Томского района, Томской области и г. Бийска.

В работе был представлен интересный педагогический опыт развития самостоятельности дошкольников и поддержки их инициативы через реализацию парной коммуникации, театрализованную деятельность, использования возможностей предметно-развивающей среды Монтессори-группы, песочной анимации.

Педагог-психолог МАДОУ №13 г. Томска Е.Г. Акулова рассказала, как используется потенциал организованной в детском саду предметно-развивающей среды для развития самостоятельности и инициативы детей с ОВЗ. Педагоги МАДОУ №82 г. Томска Т.В. Завьялова и Н.А. Колупаева поделились опытом развития детской самостоятельности и инициативы через организацию различных видов театра. Особый интерес у студентов вызвала демонстрация изготовленных педагогами масок, атрибутов для театрализованных постановок.

Коллеги из МАДОУ «ЦРР – Академия Крохи» п. Зональная Станция, Томского района» Пономарева Анна Ивановна и Апет Ольга Николаевна впечатлили своим педагогическим опытом. Воспитатели развивают самостоятельность и инициативность воспитанников посредством брендирования. Воспитанники данного детского сада в рамках совета выбирают названия своих групп, определяют свои локальные акты, ценности и символы, традиции и ритуалы и даже «заполняют» книгу жалоб и предложений для разрешения возникающих конфликтов и обид.

Колоссальные возможности поддержки инициативы и развития самостоятельности заложены в предметной среде МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка» г. Асино Томской области. Так, старший воспитатель Марченко Анна Юрьевна представила организованный в данном детском саду Техноград, как уникальную среду для развития детской инициативы старших дошкольников. Техноград включает в себя: Мультиград, Эврикаград, Космоград, Медиаград, Интеллек-град и др.

Стоит отметить, что все представленные выступления актуальные, современные, интересные и, безусловно, практико-ориентированные.

В рамках работы третьей секции «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса как ценностный ориентир развития активности и инициативности детей предшкольного и младшего школьного возраста под руководством Шваревой Ольги Васильевны, заместителя директора ИДиА, старшего преподавателя кафедры педагогики и методики начального образования факультета дошкольного и начального образования ИДиА ТГПУ, было представлено 16 докладов.

Докладчики осветили вопросы развития инициативы нормотипичных дошкольников и детей младшего школьного возраста через разнообразные формы и методы работы, а также акцентировали внимание на развитии самостоятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одними из эмоционально представленных докладов по поддержке детской инициативы стало выступление И.А. Резаевой, воспитателя МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка» г. Асино Томской области:

«Как показал мой собственный педагогический опыт, адвент-календарь является одной из успешных форм поддержки детской инициативы, вызывающей положительный эмоциональный отклик у детей дошкольного возраста».

М.Н. Кузнецова, заведующая МБДОУ «Детский сад д. Воронино», Томской области, поделалась опытом развития детской инициативы через организацию биолаборатории.

У участников конференции особый интерес вызвал доклад М.А. Сергеевой, учителя начальных классов МБОУ СОШ №49 г. Томска, представившей собственный опыт формирования и развития читательской инициативы детей младшего школьного возраста через организацию встреч с писателями г. Томска, посещения библиотек г. Томска:

«Основными формами работы с детской образовательной инициативой в моем классе являются занятия эмоционального погружения, литературная гостиная, в рамках которых организую «Поле желаний» с целью выявления интереса к чтению у младших школьников, мозговой штурм по прочитанным произведениям».

В рамках секции большинство докладов соответствовали ее тематике, докладчики продемонстрировали свой педагогический опыт и исследовательские компетенции.

По итогам конференции стоит отметить, что в каждой из трех секций участникам удалось не только поделиться опытом, но и зафиксировать идеи из выступлений коллег для реализации на базе своих образовательно-воспитательных учреждений.

13 декабря 2021

Против коррупции: работа ТВ ТГПУ – в лидерах регионального конкурса

Региональный конкурс антикоррупционной социальной рекламы прошел в Томской области, организатором выступила Администрация региона. Работа в формате видео, представленная студенческой студией ТВ ТГПУ, получила высокие оценки жюри и вошла в число победителей.

13 декабря 2021

Школьники города и студенты из Томска и Санкт-Петербурга стали участниками III Региональной открытой сетевой конференции медиапроектов школьников и студентов «Медиасреда. Личность. Творчество». Научное мероприятие ежегодно проводится кафедрой русского языка ИФФ ТГПУ в партнерстве с Региональным центром развития образования и школой № 36 г. Томска.

13 декабря 2021

Будущие абитуриенты педвуза проверили педагогические знания на олимпиаде ТГПУ

В стенах Томского государственного педагогического университета прошел заключительный этап Открытой региональной олимпиады школьников по педагогике в очном формате на тему «Педагогический технопарк».

13 декабря 2021

Томский исторический десант в Новосибирске

В Новосибирске состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Патриот: актуальные вопросы военной истории России и ее силовых структур» на тему «Военная история России и воспитание гражданственности». ТГПУ на социально значимом научном мероприятии представляла команда студентов историко-филологического факультета: Сергей Аристархов, Алёна Бурлий, Евгений Корейбо, Егор Машуров, Александр Толстик, Елизавета Чернова и Татьяна Ярощук.

Все участники выступили с заранее подготовленными докладами и презентациями, посвященными разным аспектам истории нашего города времен Великой Отечественной войны и созданными в рамках общефакультетского научно-исследовательского проекта «Тыловой Томск на карте Победы».

Как рассказал руководитель поездки, доцент кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию ИФФ ТГПУ Павел Леонидович Нестеренко, слушателями докладов и зрителями презентаций наших студентов были не только сверстники, но и авторитетные ученые из Новосибирска, Барабинска, Барнаула, Севастополя, Перми, представители администрации Новосибирска и Новосибирской области, сотрудники местных историко-краеведческих музеев, члены и руководители региональных отделений военно-патриотических клубов, участники локальных вооруженных конфликтов.

«Знание истории и ее сохранение помогает человечеству не повторять своих ошибок и двигаться дальше, – делится студент НГПУ Николаев Илья. – Как раз история всей Второй мировой войны – ошибка, которую никто больше не хочет повторять. И мы, историки, призваны охранять эту память и не допускать ложное ее толкование».

Работа конференции была организована и одновременно проведена на нескольких площадках – Исторического парка «Россия – моя история», Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова.

По отзывам студентов ТГПУ, наибольший интерес новосибирской аудитории вызвал доклад-презентация Сергея Аристархова «Тыловой Томск на карте Победы» как интерактивный патриотический проект Томского государственного педагогического университета».

«Данное обстоятельство подтверждает правильность научно-исследовательской работы студентов-историков нашего вуза, наличие в этой и других, связанных с нею сюжетов, перспективы дальнейшей научной работы», – отмечает Павел Леонидович.

Опыт публичных выступлений на подобных конференциях невозможно переоценить. Умение преодолеть неизбежное волнение, синхронизировать текст устного выступления с визуальной информацией, ответить на вопросы публики, подискутировать в зале и кулуарно – все это формирует образ современного школьного учителя истории и повышает уровень его профессионализма.

13 декабря 2021

Цифровая образовательная среда: участие ТГПУ в национальном проекте

В школах города Томска и Томской области преподаватели ТГПУ провели курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие современных педагогических компетенций» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», реализованного совместно с ТОИПКРО.

13 декабря 2021

В Томске прошли полуфинал и финал масштабного фестиваля самодеятельного творчества студентов и работающей молодежи города «Молодежный формат». Томский Педагогический на конкурсе представили творческие коллективы ИФФ, ФПСО, ИИЯМС, ФМФ и ИДиА и привезли призовое место.

«Молодежь Томска заскучала по движу, когда все происходит не только в стенах своей организации. Фестиваль – это встреча разных студентов, разных творческих подходов, а в этом году это встреча команд! Впервые фестиваль – это командная работа, и мы видим, насколько трепетно команды относятся к выходу на сцену: номер, лексика, костюмы, образы, подача. Это возможность всем творческим ребятам разом побывать на сцене и заявить о себе на весь город. Мы лицезрели невероятные постановки не только в театре и в хореографии, каждый выход в вокале – будто маленькое представление, и это заслуга команд организаций», – уверена Наталья Михайловна Косовских, директор Центра воспитательной работы и молодежной политики ТГПУ.

«Я в восторге от фестиваля! Будучи экспертом международных фестивалей различных стран вижу, какой высокий уровень профессионализма показывают выступающие. Мы с другими экспертами были готовы, что будет студенческая самодеятельность, но на сцене мы увидели отлично подготовленных артистов. Не осталось сомнений, что за этими номерами стоят часы тренировок и репетиций, идеальное знание материала выступления и кропотливая подготовка: отличные образы, костюмы и даже элементы хореографии», – делится Ольга Чикало, певица, руководитель студии вокала «Голоs», президент ассоциации исполнительских искусств Сибири.

В день заключительного этапа коллективы Томска представили на сцене фестиваля постановку «Томск-студенческий» – театрализацию из перформансов только тех команд, которые прошли в финал. У каждой был свой вектор, в котором необходимо было выстроить номер, чтобы он органично вписался в постановку. Хор ИФФ ТГПУ представил песню «Индиго».

«У нас была тема «Исполнение мечты», и песня «Индиго», по нашему мнению, полностью подошла к концепции. Хотя она не такая радужная, в ней есть боевой настрой, решительность и главное – сила, которая помогает человеку исполнять мечты», – рассказывает руководитель хора, студент ИФФ Максим Гончаров.

На «Молодежном формате» соревновались лучшие студенческие коллективы Томска, многие из которых не планируют быть профессионально связаны с творчеством. Однако, как отмечали эксперты, отличить будущего танцовщика или вокалиста от учителя истории порой было невозможно: команды уверенно проходили кастинги и выступали на достойном уровне. Хор историко-филологического факультета занял призовое место в номинации «Вокал», однако каждая команда вуза получила опыт и рекомендации от экспертов для будущей проработки своих номеров.

13 декабря 2021

Научные исследования как ресурс повышения качества педагогического образования: круглый стол в ТГПУ

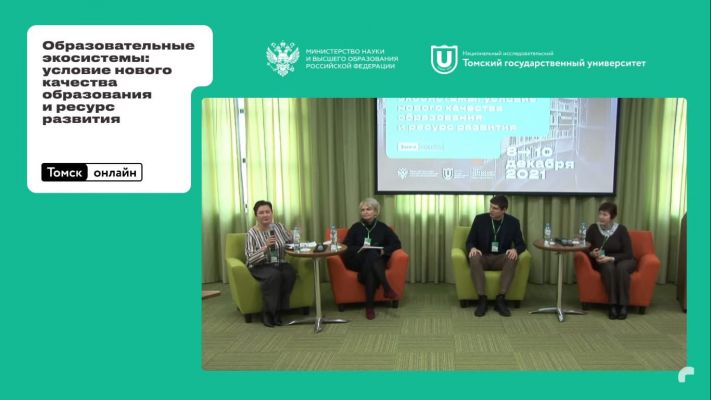

В рамках мероприятий Международной конференции «Образовательные экосистемы: условие нового качества образования и ресурс развития» на базе Томского Педагогического прошел круглый стол «Научные исследования как ресурс повышения качества педагогического образования: экосистемное измерение».

В качестве спикеров в научном событии приняли участие Поздеева Светлана Ивановна, д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и методики начального образования Института детства и артпедагогики ТГПУ, Валеева Роза Алексеевна, д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Калимуллин Айдар Минимансурович, д-р. ист. наук, профессор, директор Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Галимов Алмаз Мирзанурович, д-р. пед. наук, профессор, заместитель директора по образовательной деятельности Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Егорова Галина Ивановна, д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогического и специального образования, Ниязова Амина Абтрахмановна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогического и специального образования Сургутского государственного педагогического университета. В качестве спикера и модератора выступила Смышляева Лариса Германовна, д-р. пед. наук, доцент, директор научно-образовательного междисциплинарного Центра педагогических технологий развития человеческого потенциала, советник при ректорате ТГПУ, эксперт Института образования ТГУ.

Круглый стол с приветственным словом и обозначением проблематики открыла Л.Г. Смышляева:

«Мы рискнули идентифицировать наш разговор как дискуссию с новым мировоззренческим фокусом – экосистемный подход. Мы только начинаем его осмысливать, но, возможно, в ходе работы круглого стола будет выработано более точное его понимание».

Чтобы задать рамку экосистемного подхода, первой из спикеров выступила Лариса Германовна Смышляева. В своем докладе «Экосистемные сценарии организации междисциплинарных научных исследований проблем развития человеческого потенциала», основываясь на концепции экосистемного измерения образования Рональда Барнетта, социального философа и заслуженного профессора Института образования Лондонского университета, спикер обозначила идентификационные признаки экосистемы и отметила важность экосистемного подхода, которая обусловлена вызовами современного мира и новыми кризисами человека. Для образования человек – ключевой субъект, и важной задачей становится благополучие его знаньевого и профессионального развития:

«Обнаружить уникальный опыт и уникальную индивидуальность каждого человека для идентификации его трудового потенциала с целью дальнейшей капитализации – ключевой смысл и результат практик профессионализации», – комментирует Лариса Германовна.

Осознавая человека как (сверх)сложную целостность, необходимо трансформировать практики работы с ним в системе образования. Опираясь на результаты социологических исследований мнений работодателей, выступающая обозначила новые акценты в предметности современного научно-педагогического исследования: развитие личности и педагогическое сопровождение психологического благополучия взросления; образовательные технологии, формирующие и развивающие функциональную грамотность; новые технологии андрагогики; образовательные технологии, формирующие и развивающие функциональную грамотность; самообразование и карьерное конструирование на протяжении всей жизни; взаимосвязь образования и экономики (экосистемные форматы), в т.ч. развитие практик СПО (региональные сценарии). Экосистемная организация междисциплинарных научных исследования, по мнению докладчика, может продуктивно реализоваться и частично реализуется в сотрудничестве научных коллективов в рамках Большого университета с включением как Центра занятости, общеобразовательных и средних профессиональных организаций Томской области, так и вузов-партнеров в РФ и за рубежом.

С докладом «Международные тренды в исследованиях педагогического образования» выступила представитель Казанского (Приволжского) федерального университета Валеева Роза Алексеевна. В ходе рассуждения об особенностях проблематики подходов и методологии зарубежных исследований спикер обозначила основные тренды: траектория профессионализации / универсализации, позиционирование исследования по отношению к политике и практике образования, повышение роли стандартов, технологии и коммуникации – влияние цифровизации, непрерывность педагогического образования (т.е. связи между подготовкой, адаптацией и повышением квалификации), профориентация и отбор на учительскую профессию, практическая ориентированность педагогического образования. Особо докладчик остановилась на том, что в зависимости от страны могут меняться вектор и подходы исследования. Также она отметила, что повышенный интерес вызывает у зарубежных ученых такая проблема в исследованиях, как адаптация выпускника вуза в профессии. Данная тема мало изучена в отличие от проблем подготовки и повышения квалификации педагога. В своем докладе Валеева Р.А. поделилась опытом участия КФУ в международных исследованиях, отметив, что потребовалось несколько лет, чтобы стать узнаваемым игроком на поле международных исследованиях, но сегодня в багаже ученых из Казани несколько монографий, изданных совместно с Яном Ментером, профессором Оксфордского университета, который занимается исследованиями и научными разработками по направлению педагогического образования.

Следующими спикерами от КФУ стали Калимуллин Айдар Минимансурович и Галимов Алмаз Мирзанурович. Первый спикер обозначил важность участия КФУ в российских и международных исследованиях, что позволило российскому университету стать конкурентоспособным не только среди российских, но и зарубежных вузов. А.М. Галимов в своем докладе «Перспективные междисциплинарные исследования в образовании: приоритеты Казанского федерального университета» рассказал, как через определение перспективных направлений междисциплинарных исследований, предполагающего интеграцию различных научных областей с педагогической наукой, были выделены значимые направления междисциплинарных исследований. В результате новыми направлениями 2021 года в области Education+Medicine стали: освоение основ медицинского цифрового оборудования в рамках подготовки медицинских кадров; методология интерпретации результатов информационной диагностики; искусственный интеллект в медицине и обновление содержания подготовки медицинских кадров; профилактика профессиональной деформации и эмоционального выгорания медицинских кадров; психическое здоровье в условиях пандемии (врачей, пациентов); дистанционный контроль и консультативное сопровождение (операционных, диагностических и др. процессов); развитие методологии телемедицины (доступ к медицинской помощи, стоимость, рентабельность, опыт пациентов, клинический опыт); подготовка студентов медицинских вузов к телездравоохранению (языковая, коммуникативная и др. компетенции); формирование дизайн-мышления студентов медицинских вузов, предполагающего оперативные творческие и инновационные решения возникающих проблем, связанных с обучением и уходом за пациентами; геймификация в медицинском образовании (квест-комнаты, квест-боксы).

С докладом «Научные исследования как ресурс развития профессионализма педагога: экосистемный подход» выступила Поздеева Светлана Ивановна. Эксперт выделила две группы исследований: эмпирические и специально организованные. Первый присущ педагогам-практикам, а второй – ученым.

«Исследование из элитарной деятельности превращается в способ решения профессиональных задач в условиях функционально-смысловой неопределенности и влияет на развитие профессионализма педагога», – отмечает Светлана Ивановна.

Спикер уверена, что участие в образовательных инновациях становится условием развития и становления профессионала в педагогической сфере. Экосистемный подход в организации эмпирических исследований отличается, по мнению эксперта, разнообразием в темах и направлениях, видах исследований, способах участия в них и другом. Организованный же подход меняет понимание научной школы в педагогике: от общих тем исследователи уходят к единой концептуальной основе. Светлана Ивановна предложила несколько способов соорганизации двух типов исследования: создание совместных научных продуктов, обновление аспирантуры, включение разных типов научно-педагогических школ.

Специалисты Сургутского государственного педагогического университета рассматривали педагогический вуз с позиции образовательной экосистемы подготовки выпускников для будущего региона. Создание в вузе экосистемы современного педагогического образования позволит выпускнику университета использовать приобретенные знания с международными требованиями. Однако процесс создания экосистем сталкивается с глобальными вызовами: формирование надпрофессиональных компетенций, непрерывное, высокоскоростное образование и другими. Для адаптации вуза к экосистемному подходу эксперты меняют содержание и технологии преподавания, осуществляют мониторинг и методическую поддержку формирования подхода к образованию.

В завершении круглого стола участники высказали мнение о необходимости проведении научно-педагогических исследований с применением экосистемного подхода как коллаборацию ученых, представителей различных университетов и стран. Одним из таких форматов может стать VIII Международный форум по педагогическому образованию IFTE – одна из главных в мире дискуссионных площадок для представителей сферы образования и психологии со всего мира, основная тема которого в 2022 году – «Образование, профессиональное развитие и сохранение здоровья учителя в XXI веке» (с 25 по 27 мая 2022 года).

11 декабря 2021

Институт иностранных языков и международного сотрудничества ТГПУ: настоящее и будущее

В 2020 году по решению Ученого совета ТГПУ был создан Институт иностранных языков и международного сотрудничества. Структурную основу Института составили факультет иностранных языков ТГПУ, представленный пятью кафедрами, и Управление международного сотрудничества.

10 декабря 2021

90 лет иноязычному образованию ТГПУ: из истории вопроса

10 декабря 2021 года в Томском государственном педагогическом университете отмечается юбилей – 90 лет иноязычному образованию. Именно в этот день в 1931 году в Томский индустриально-педагогический институт (ныне ТГПУ) была принята на работу первая преподаватель иностранного языка, с чего и началась реализация программы иноязычного образования.

Со времен античности знанию иностранных языков в странах Западной Европы придавалось большое значение. В силу отдаленности от центров античной цивилизации влияние их культуры на Руси стало ощутимо после принятия христианства, так как для службы в церквях стали приглашать греческое духовенство. В XVII веке в основу филологического образования в России было уже заложено изучение иностранных языков. В XVIII веке Петр I, создавая школы, активно приглашал в Россию учителей-иностранцев, посылал молодых людей учиться за границу. Древние и западноевропейские языки преподавались в лицеях и гимназиях России до 1917 года.

«В истории развития иноязычного образования в России, как отмечают исследователи этого вопроса, переломным годом стал 1927, когда коллегия Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса) РСФСР приняла Постановление об иностранных языках, чтобы ввести изучение иностранных языков во всех городских школах второй ступени, – говорит доцент ИИЯМС Галина Ивановна Уткина. – В 1929 году было принято Постановление об усилении изучения иностранных языков в техникумах и высших учебных заведениях. Этот год стал началом кампании «Иностранный язык в массы». Иностранные языки становятся обязательным предметом во всех образовательных организациях».

В ТГПУ (тогда еще Томском индустриально-педагогическом институте) первое упоминание о начале преподавания иностранного языка относится к 1931 году: 10 декабря на работу приглашена преподаватель немецкого языка В.В. Медлина. В 1931-1932 гг. преподавание немецкого языка велось также ассистентом С.И. Быстроницкой.

Реализация программ иноязычного образования была связана с определенными трудностями: подбор квалифицированных кадров, создание материальной базы. Однако в течение года эти проблемы были успешно решены: создано новое структурное подразделение Института – кафедра иностранных языков, первые сведения о которой относятся к 1 октября 1932 года. Ее заведующим стал юрист по образованию В.А. Копылов, который свободно владел немецким языком, имел опыт организационной работы и преподавания.

В декабре 1932 года произошло укрупнение существующих в институте кафедр. Была создана кафедра языкознания, которую возглавил высококвалифицированный лингвист Г.Т. Чуич. Одной из дисциплин был немецкий язык. В 1933 году структура была переименована в кафедру общего и русского языкознания. На ней работали преподаватели немецкого языка В.А. Копылов, П.В. Соловьева, В.В. Медлина, А.Н. Акулина, З.Е. Пенкина и М.К. Иваницкая, а также преподаватель французского языка Е.Н. Львова.

В 1935 году Наркомпрос РСФСР направил в Томский педагогический институт Объяснительную записку к новым учебным планам, в которой рекомендовал обратить внимание на усиление использования студентами иностранного языка во всех сферах деятельности: пришло понимание роли иностранного языка в профессиональной сфере. Для решения этой задачи приказом директора Института В.А. Жданова в 1935-1936 учебном году на втором-четвертом курсах всех факультетов в качестве основного предмета закреплялся немецкий язык, на первом курсе для математиков – французский язык; для литераторов – немецкий или французский языки по выбору; для химиков, физиков, историков – немецкий язык; для студентов педагогического факультета – английский язык. Студенты могли заниматься иностранными языками по выбору и на факультативных занятиях.

В Институте был создан кабинет иностранных языков, работу которого возглавил В.А. Копылов. Этот факт свидетельствует о том, что иноязычному образованию и методической работе в этом направлении в Институте уделялось большое внимание.

С течением времени страна стала все больше нуждаться в высококвалифицированных педагогических кадрах по иностранным языкам, и на базе литературного факультета ТГПИ в 1937 году был создан факультет иностранных языков, сегодня – Институт иностранных языков и международного сотрудничества (ИИЯМС), преподавательский состав которого осуществляет учебный процесс по иностранным языкам на всех факультетах и во всех Институтах педагогического университета. Сегодня реализация образовательной и научной деятельность ИИЯМС ТГПУ осуществляется в первом корпусе ТГПУ по адресу: пр. Комсомольский, 75 (на фото), Институт занимает весь четвертый этаж.

«Иноязычное образование – это та сфера педагогической деятельности, сущность которой раскрывается на разных уровнях: историко-культурном, воспитательном, профессионально-ориентированном, языкового плюрализма, изучения языка и передачи иноязычной культуры. Этот тезис находит свое подтверждение в многогранной работе преподавательского коллектива ИИЯМС ТГПУ: занятия ведутся на четырех языках, проводится большая воспитательная работа через дисциплины Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной сфере, создаются учебно-методические пособия, оборудуются учебные аудитории для проведения занятий», – отмечает Г.И. Уткина.

Иноязычному образованию в ТГПУ – 90 лет: почти вековая история становления и развития. Однако наряду с историей это еще и отправная точка реализации новых возможностей в самоопределении Института иностранных языков и международного сотрудничества и Томского Педагогического в целом в формировании личности современного учителя, открытого мультикультурному миру, с уважением относящемуся к самобытности других народов и сохраняющему в меняющемся мире собственную национальную, языковую и гражданскую идентичность.

10 декабря 2021

Мифы вокруг цифровизации школы, а также уроки пандемии, которые важно учитывать для дальнейшего совершенствования системы образования, обсудили на сессии «Цифровой пазл для школьного образования: как собрать и применять?» в рамках Международной конференции EdCrunch 2021.

Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов обратил внимание на то, что современные технологии никогда не заменят живого общения педагога с учениками, но они могут облегчить труд преподавателя при проведении традиционных уроков, сделать обучение школьников более эффективным и адаптированным к современным требованиям рынка труда. Информационная система и новые технологии лишь дополняют классическое обучение.

«Повестка цифровой школы обсуждалась задолго до пандемии, но события 2020 года вынудили всех действовать очень быстро. Российская система образования смогла оперативно выполнить главную задачу – сохранить жизнь и здоровье учеников и учителей, не останавливая обучение», – сказал Сергей Шатунов.

Он добавил, что в процессе вынужденного перехода на дистант стали очевидны проблемы, требующие повышенного внимания. Среди них качество интернета в отдаленных регионах, материально-техническая обеспеченность школ и современный обучающий контент.

«В образовательной среде доля консерватизма должна присутствовать. Но не стоит забывать, что образование – это отражение жизни. Если мир шагнул в цифровую среду, то школа не может оставаться в стороне. Тем не менее цифровизация – это всего лишь инструмент. Цифра не заменит живого общения учителя и школьника, но должна стать инструментом, который позволит им быть современными людьми», – подчеркнул Сергей Шатунов.

Педагоги и руководители образовательных организаций сделали всё возможное, чтобы обеспечить непрерывность образования. Например, были организованы видеоуроки на телевидении, которые ежедневно смотрели более 1 млн зрителей. Это особенно помогло тем ребятам, у которых были проблемы с интернетом.

Модератор сессии заместитель гендиректора СП «Цифровое образование» (образовательная платформа «Сферум»), директор по связям с университетами VK Сергей Марданов рассказал о федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», который помогает решить все выявленные проблемы, а разработанная в его рамках отечественная цифровая платформа «Сферум» создает условия, при которых традиционное очное обучение проходит увлекательно и эффективно.

Источник: Министерство просвещения РФ

9 декабря 2021

Все мы родом из детства: что такое буллинг и как его распознать

Всем знакомо произведение Железникова «Чучело», написанное в 1981 году, или одноименный фильм с Кристиной Орбакайте, снятый двумя годами позже. Главную героиню жестоко травили сверстники. Сейчас это называется модным словом «буллинг», но суть явления осталась прежней. О том, что такое буллинг, как понять, что ребенка травят в коллективе, и что с этим делать, – в диалоге с экспертом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры дефектологии ФПСО Дергачевой Евгенией Владимировной.

Каждый вне зависимости от пола, возраста, социального положения сталкивался с таким понятием как «буллинг»: кого-то травили, кто-то видел, как травят другого, а кто-то и сам участвовал со стороны обидчика. Буллинг становится причиной множества проблем: антисоциализация ребенка, суицидальные мысли, низкая самооценка и много других, которые во взрослой жизни могут стать серьезным препятствием на пути к счастью и спокойствию.

Буллинг – это постоянные намеренные негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей. Он может принимать различные формы, начиная от внешне безобидных (распускание слухов) и заканчивая более серьезными (угрозы, физическое или словесное нападение, исключение ребенка из группы, изоляция).

«Дети, склонные к агрессивному поведению, часто эмоционально неуравновешенны и не контролируют свое поведение. Дети же, которые совершают буллинг, делают это с целью унизить, при этом сохраняют здравомыслие и контроль над своими действиями. Ни один подросток не избежал конфликтов с одноклассниками. Это не вредно, если конфликт разрешается взаимоприемлемым образом. Но насмешки и драки превращаются в буллинг, если происходят преднамеренным и повторяющимся образом», – говорит Евгения Владимировна.

Существует также понятие «педагогический буллинг». Ребенок с большей вероятностью подвергнется травле в той обстановке, где и сами педагоги позволяют себе насмешки и унижения в адрес учеников. Кроме того, учитель может занимать в ситуации буллинга стороннюю позицию: знать о проблеме и не вмешиваться в нее.

Есть несколько основных признаков, которые помогут определить, подвергается ли ребенок травле со стороны учителя: нежелание идти в школу, плохая успеваемость по одному конкретному предмету, заниженная самооценка, отсутствие у школьника желания разговаривать о школе, страх перед школой и учителями. Последствия учительского буллинга не менее страшны и губительны для ребенка: гипертрофированное чувство вины, иногда повышенная агрессивность, в старших классах – даже суицидальные мысли или действия.

«Школьный буллинг – проблема сложная, комплексная и во многом социальная. Для того, чтобы ребенок не стал жертвой травли со стороны педагогов, тщательно выбирайте школу, разговаривайте с учителями, администрацией, школьным психологом. Учителей-агрессоров достаточно легко распознать: они отличаются тоталитарным стилем преподавания и ярко выраженной профессиональной деформацией – выгоранием. Такие педагоги не испытывают удовлетворения от своей работы и любви к ученикам, обычно такое отношение чувствуется сразу. Ежедневно разговаривайте со своим ребенком, интересуйтесь его успехами, переживаниями, жизненными событиями, тогда вы быстро сможете заметить какие-то изменения в его поведении», – советует Евгения Владимировна.

Есть несколько способов решить проблему и уберечь своих детей от учительской травли: разговор с учителем и выяснение причин конфликта и разговор с ребенком, если претензии учителя вполне объективны. В ситуации, когда ребенок подвергается буллингу, родителю важно оставаться участным: снять с ребенка чувство вины и объяснить, что он не виноват в том, что подвергся травле; дать понять, что вы на его стороне; доверительно поговорить о сложившейся ситуации, помочь обрести уверенность в себе и развить умение противостоять нападкам сверстников; провести диалог с классным руководителем, педагогами, родителями обидчика.

Буллинг, в какой бы форме ни проявлялся, – одно из самых негативных явлений, которое обязательно оставит след на психике. Важно говорить с детьми открыто о том, что их беспокоит, чтобы в ситуации незащищенности родители стали первыми, к кому ребенок обратится за помощью. Главное – быть другом своим детям и объяснить, что насилие в любом его проявлении ненормально.

Обсуждение проблемы буллинга запущено в Инстаграм-аккаунте ТГПУ, узнать больше о том, какие формы принимает буллинг и как от него защититься, можно в интервью Игоря Львовича Шелехова, кандидата психологических наук, доцента ФПСО, которое размещено в группе ТГПУ в социальной сети «ВКонтакте».

9 декабря 2021

День Конституции Российской Федерации

Конституция – самый главный документ каждого государства, его основной закон. Праздник принятия Конституции в Российской Федерации отмечается ежегодно с 12 декабря 1993 года. За свою историю документ пережил немало перемен. Обратимся к истории вопроса.

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года этот день был объявлен государственным праздником. Предшествовали сегодняшнему документу принятая в 1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция СССР 1924 года, закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

В СССР до 1977 года праздник отмечался 5 декабря, в День принятия Конституции Союза ССР 1936 года. Затем его перенесли на 7 октября – День принятия новой Конституции Союза ССР «Конституции развитого социализма». Со времени принятия действующей Конституции в документ был внесен ряд поправок: например, летом 2020 года в Основной закон были внесены новые требования к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами и др.

В течение более чем десяти лет с даты принятия последнего варианта документа День Конституции являлся официальным выходным. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России: День Конституции перестал быть выходным, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России. Несмотря на исключение Дня Конституции из праздничного календаря России в качестве выходного, праздник отмечают во всех городах страны тематическими уроками правоведения в школах, проведением круглых столов, флешмобов и массовых акций с праздничными концертами.

9 декабря 2021

8-10 декабря 2021 года в Томске в смешанном формате проходят мероприятия Международной конференции «Образовательные экосистемы: условие нового качества образования и ресурс развития». Ключевыми спикерами конференции выступают ректор ТГПУ Андрей Николаевич Макаренко и советник при ректорате ТГПУ, директор Научно-образовательного междисциплинарного Центра педагогических технологий развития человеческого потенциала ТГПУ Лариса Германовна Смышляева.

Конференция ставит целью профессиональное обсуждение и научно-методическое обоснование управленческих действий на национальном, региональном и отраслевом уровнях по развитию качества образования в условиях становления экосистемных отношений между субъектами образования и представителями других сфер.

На открытии конференции к участникам обратилась Трухановская Наталья Сергеевна, директор департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ:

«Скоро будет два года с начала той сложной ситуации, которую мы переживаем. Однако, стоит отметить, с самого начала министерство выступило ее регулятором, отсюда родилась идея большого исследования, в рамках которого проходит и сегодняшняя конференция. И если сначала решались локальные проблемы: что делать с инфраструктурой, как работать с персоналом и структурами, какие необходимы нормативные акты в университетах, то сегодня это вопросы важности коммуникации между университетами, создания экосреды, которая поможет выйти на какие-то решения по качеству образования и его управления».

Первой площадкой для работы в рамках конференции стала пленарная дискуссия «Новое качество образования: стоит ли сейчас ставить этот вопрос в повестку управленческих задач», которая прошла при участии ректора ТГПУ А.Н. Макаренко. Модератором выступила Суханова Елена Анатольевна, к.пед.н, зам. проректора по образовательной деятельности, директор Института образования ТГУ, советник при ректорате ТГПУ.

В основу дискуссии лег вопрос о необходимости с новой силой работать над качеством образования и ставить эту задачу в управленческую повестку. Спикеры отмечали, что сегодня невозможно построить обучение без контекста обращения к глобальной знаниевой сети, обеспеченной возможностью использования Интернета. Однако само получение знаний перестало восприниматься приоритетным: главная цель – развить навыки использования полученного знания. При этом, для сохранения и повышения качества образования, по мнению спикеров, требуется решать ряд задач: повышать качество управления образованием (управление на основе данных), повышать качество коммуникации внутри университета, формировать и реализовывать собственную стратегическую повестку.

По результатам проведенного Институтом образования Высшей школы экономики исследования, которые представил директор Института Терентьев Евгений Андреевич, абсолютный онлайн-формат не позволяет обеспечить качественное образование. В обратном уверены лишь 7% опрошенных студентов, при этом, менее 10% преподавателей полностью готовы проводить занятия в дистанционном режиме. Среди основных причин, которые выделили обучающиеся, – отсутствие личного контакта с преподавателями и одногруппниками. Всего лишь 20% опрошенных выбрали полностью онлайн-обучение, 30% – от представителей магистратуры. Однако более половины всех опрошенных находят оптимальным смешанный формат. В ходе опроса студенты признавались, что в процессе дистанционного обучения, в том числе сдачи экзаменов, вели себя нечестно, используя размещенные рядом материалы, активнее копировали готовые работы из сети и сдавали в качестве своих, что, несомненно, сказывается на качестве усвоения профессиональных знаний.

О проблематике педагогического образования в пандемию и значимых изменениях качества образования в этот период рассказал ректор ТГПУ Андрей Николаевич Макаренко. Глава вуза уверен, что вопросы качества образования существуют вне зависимости от пандемии, однако именно современные технологии, которые стали активно использоваться в этот период, позволят правильно понять, как реализовать процесс управления образованием на основе данных.

Сегодня на множестве площадок обсуждаются вопросы о том, как и какие компетенции вузы должны формировать у будущих педагогов, обсуждается ядро педагогического бакалавриата.

«У будущих педагогов наряду с предметными компетенциями, hard skills, крайне важно сформировать и универсальные, soft skills, компетенции, – говорит Андрей Николаевич. – Это и способы продуктивной работы с информацией, и умение эффективно включаться в самые разные коммуникации, быть командным игроком, оперативно и обосновано принимать решения, что очень важно в условиях тотальной неопределенности. И актуально, чтобы эти компетенции были обобщены цифровым компонентом».

Сейчас происходит и обновление способов формирования перечисленных компетенций: актуальными становятся подходы, наполняющие будущего педагога опытом личной включенности в образовательное взаимодействие с детьми, родителями, педагогами, коллегами. На помощь педагогическому образованию приходят возможности образовательных экосистем: новая инфраструктура общего образования, авторские школы, точки роста, кванториумы, лаборатории вузов. Так, в 10 педагогических университетах России, включая Томский государственный педагогический университет, уже сейчас создаются Технопарки универсальных педагогических компетенций.

Все изменения, которые происходят сегодня в пространстве педагогических вузов, задают тон для профессионального развития нашего профессорско-преподавательского состава, существенно обогащается повестка научно-педагогических исследований.

«Современное педагогическое образование серьезно меняется, преобразовывается и все больше настраивается на реализацию общественно значимых ценностей – ценностей развития человеческого потенциала и, как следствие, капитала», – завершил выступление Андрей Николаевич.

Вопросы экосистемных взаимосвязей научных исследований и качества педагогического образования в рамках конференции будут обсуждаться 9 декабря в Томском государственном педагогическом университете (11.30-13.30 (МСК), ул. Киевская, 60) на круглом столе «Научные исследования как ресурс повышения качества педагогического образования: экосистемное измерение». Модератором выступит Смышляева Лариса Германовна, директор НОМЦ педагогических технологий развития человеческого потенциала ТГПУ, советник при ректорате ТГПУ. В круглом столе примет участие в качестве спикера и Светлана Ивановна Поздеева, д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и методики начального образования Института детства и артпедагогики Томского государственного педагогического университета. Она представит доклад «Научные исследования как ресурс развития профессионализма педагога: экосистемный подход».

Кроме того, 10 декабря (9.00-10.00, МСК) Л.Г. Смышляева выступит с докладом на экспертной дискуссии «Образовательные экосистемы: в чем потенциал для нового качества образования».

В течение трех дней участники пройдут экспертные сессии, мастерские, секционные заседания и круглые столы, на которых обсудят последствия пандемии и ее влияние на качество российского образования, потенциал и проблемные зоны цифровизации, управление образованием, его качество и индивидуализацию, самообразование, образовательные экосистемы и другое.

Завершится работа 10 декабря итоговым пленумом, на котором будут представлены проектные предложения к национальной инициативе «Качество высшего образования» и презентован проект «Томский форум «Преобразование образования».

8 декабря 2021

«Что и где будет в Технопарке Томского Педагогического»: часть восьмая (новое оборудование ФМФ)

Еженедельные экскурсии в формате видео по зданию будущего Технопарка универсальных педагогических компетенций ТГПУ продолжаются сегодня на физико-математическом факультете.

Для начала работы в Технопарк поступает новое оборудование. Вместе с заведующим кафедрой общей физики ФМФ ТГПУ Михаилом Александровичем Червонным знакомимся с приборами, которые поступили для кабинетов физики, астрономии и лабораторного комплекса по естествознанию.

8 декабря 2021

ТГПУ и СибГМУ продолжают реализацию совместных проектов в рамках стратегического партнерства

Специалисты Института иностранных языков и международного сотрудничества и Института развития педагогического образования ТГПУ по запросу администрации Сибирского государственного медицинского университета разработали и реализовали для коллег дополнительную профессиональную образовательную программу курсов повышения квалификации «Кросс-культурная коммуникация и межкультурная конфликтология: развитие кросс-культурной толерантной среды».

В настоящее время ввиду интенсификации процессов глобализации деятельность человека практически во всех областях осуществляется на стыке различных культурных сред. Интернационализация образования, суть которой заключается в систематической интеграции международной составляющей в образовательную, научно-исследовательскую и общественную деятельность высших учебных заведений, требует от сотрудников университета развития новых компетенций.

В стенах СибГМУ сегодня обучается более 1500 иностранных студентов из различных стран мира, поэтому прохождение сотрудниками вуза КПК ТГПУ «Кросс-культурная коммуникация и межкультурная конфликтология: развитие кросс-культурной толерантной среды» максимально актуально. Разработчиками программы выступили директор ИИЯМС, к.филол.н. Анна Геннадьевна Богданова и доцент кафедры психологии и педагогики образования ИРПО, к.психол.н. Наталия Борисовна Буртовая. Обучение по программе прошли более 30 сотрудников СибГМУ, представляющие категории административно-управленческого персонала и научно-педагогических работников вуза.

«В современном мире успешность научной, образовательной и других видов деятельности невозможны без взаимопонимания и адаптации к культурам других стран. Знание систем ценностей других культур, внимание к культурным и национальным особенностям других людей, позволяет преодолевать трудности общения с представителями других этносов и выстраивать плодотворное сотрудничество, – говорит А.Г. Богданова. – Сегодня в СибГМУ обучается большое количество иностранных студентов, на втором месте по численности иностранных обучающихся находится Индия. Индийцы являются яркими представителями полиактивного типа культуры, характерные черты которого – ориентированность на человека, эмоциональность, гибкое отношение ко времени, планирование дел лишь в общих чертах. Надеюсь, что полученные знания найдут применение на практике, позволят спрогнозивовать возможные межэтнические конфликты и пути их решения».

Программа курсов повышения квалификации предполагала прохождение двух модулей. В ходе первого «Кросс-культурная коммуникация» (спикер А.Г. Богданова) слушатели ознакомились с понятием межкультурной компетенции, с существующими классификациями деловых культур, с ролью языка в формировании культурной идентичности. Для практики применения полученных теоретических знаний была использована интерактивная технология обучения case-study. Во втором модуле «Межнациональные конфликты: содержание, признаки, динамика развития, прогнозирование, предупреждение, методы их разрешения» (спикер Н.Б. Буртовая) были рассмотрены основные категории межнациональной конфликтологии, социально-психологические условия профилактики конфликтов, способы урегулирования и стратегии разрешения межэтнических и межкультурных конфликтов.

«Курс оставил только положительные впечатления. Были подробно рассмотрены принципы межнационального вербального и невербального общения, способы предотвращения межэтнических конфликтов и методы их прогнозирования. Хочется отметить удобное представление материала: в виде непосредственного общения на лекции с дополнительным предоставлением записи лекционного материала; высокую степень привлечения внимания слушателей к занятиям; большое количество актуальной информации для выполнения трудовых обязанностей слушателей с большим количеством примеров», – отмечает зам. декана медико-биологического факультета СибГМУ, к.м.н. Татьяна Николаевна Зайцева.

По итогу реализации КПК была решена основная задача, а именно сформирована у слушателей межкультурная компетенция, позволяющая анализировать особенности поведения людей, принадлежащих к различным культурам, разрешать противоречия, возникающие при деловом взаимодействии представителей различных национальных культур в целях достижения эффективного научно-исследовательского, инновационного и академического взаимодействия.

8 декабря 2021

В электронном формате вышел сборник материалов Межрегиональной методической онлайн-конференции «Актуальные проблемы педагогики авторской песни в контексте современного образования и культуры». Конференция впервые прошла в рамках программы II Открытого регионального детско-юношеского онлайн-фестиваля авторской (бардовской) песни «Томская зимовочка – 2021» при поддержке Института детства и артпедагогики Томского государственного педагогического университета на базе университетской платформы BigBlueButton.

Конференция проводилась в целях привлечения внимания научной и педагогической общественности к авторской песне как педагогическому феномену, а также необходимости обмена педагогическим и методическим опытом, укрепления и расширения единого социокультурного и педагогического пространства авторской песни.

В конференции приняли участие руководители творческих детских объединений авторской песни из нескольких регионов России: Томской, Новосибирской, Оренбургской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Коми и Карелии. Онлайн-формат конференции позволил объединить на одной платформе представителей разных клубов. Участники смогли поделиться опытом и видением происходящих процессов внутри клубного детского движения авторской песни.

В сборнике представлены материалы конференции в виде статей, в том числе работы двух опытнейших руководителей детских творческих объединений авторской песни Сибирского региона, которые давно работают с детьми, – Семёнова Сергея Юрьевича (Новосибирская область, Наукоград Кольцово), руководителя старейшего детского клуба Сибири «КСП «Свечи» (с 1989 года), и Чернышева Александра Эдуардовича (Новосибирск), руководителя новосибирского клуба самодеятельной песни «Лад», которому в феврале 2021 года исполнилось двадцать пять лет.

В культурологическом контексте вопросы воспитания и образования рассмотрены в статье кандидата культурологии Коновой Ирины Генриховны и Филимонова Василия Владимировича (г. Сыктывкар, Республика Коми), которые делятся опытом работы с текстами песен в детском клубе любителей авторской песни (1992 г.). Особенностям воспитательной работы посвятили внимание руководители нескольких творческих детских объединений: Самсонова Вера Германовна (ансамбль авторской песни «Романтики», г. Новосибирск), Люстик Евгения Александровна (детское объединение «Энергия», г. Новокузнецк), Саломатова Елена Николаевна (творческое объединение «Гитарная песня», г. Новокузнецк). Статья Шибко Екатерины Витальевны освещает различные аспекты опыта работы клуба авторской песни «Апрель», который в течение 22 лет существует в г. Петрозаводске (Республика Карелия).

В культурологическом контексте вопросы воспитания и образования рассмотрены в статье кандидата культурологии Коновой Ирины Генриховны и Филимонова Василия Владимировича (г. Сыктывкар, Республика Коми), которые делятся опытом работы с текстами песен в детском клубе любителей авторской песни (1992 г.). Особенностям воспитательной работы посвятили внимание руководители нескольких творческих детских объединений: Самсонова Вера Германовна (ансамбль авторской песни «Романтики», г. Новосибирск), Люстик Евгения Александровна (детское объединение «Энергия», г. Новокузнецк), Саломатова Елена Николаевна (творческое объединение «Гитарная песня», г. Новокузнецк). Статья Шибко Екатерины Витальевны освещает различные аспекты опыта работы клуба авторской песни «Апрель», который в течение 22 лет существует в г. Петрозаводске (Республика Карелия).

В интересном социокультурном аспекте подана Васильевой Оксаной Владимировной работа детско-юношеского клуба-мастерской «Васильевка» Центра развития творчества детей и юношества (г. Новотроицк, Оренбургская область), когда в условиях небольшого города клуб становится одним из магнитов его культурной жизни. Руководители студии гитары «Музыка и слово» дворца культуры г. Назарово (Красноярский край) Фёдоровы Ольга Эдуардовна и Олег Викторович знакомят в статье с особенностями обучения игре на гитаре на начальном этапе. Большой интерес представляет совместная статья Ладыгина Павла Сергеевича и Мангера Евгения Борисовича (руководители клуба авторской песни «Лесовичок», г. Барнаул) об использовании современных цифровых средств, которые могут применяться в педагогической деятельности руководителей детских клубов авторской песни.

Еще две статьи посвящены вопросам и проблемам организации детских фестивалей авторской песни. Так, Чукреева Татьяна Владимировна (руководитель творческого объединения «Серебряные струны», г. Кемерово) сосредоточила основное внимание на важных аспектах работы отборочных конкурсов и работы жюри фестивалей. Иванченко Игорь Анатольевич (г. Томск, организатор фестиваля «Томская зимовочка») посвятил свой доклад актуальной и важной теме проведения детских онлайн-фестивалей авторской песни.

В статьях были подняты проблемы и перспективы развития детской авторской песни и клубного движения, воспитания личности в процессе приобщения детей к авторской песни, представлен педагогический опыт ведущих педагогов в сфере педагогики авторской песни, а также опыт ведения и организации детских фестивалей.

7 декабря 2021

Новости 1861 - 1880 из 8441

Начало | Пред. | 92 93 94 95 96 | След. | Конец