Совместный исследовательский проект «Исследование трансформации институционального дизайна российской образовательно-инновационной системы в условиях постпандемической реальности: экосистемный анализ и картографирование ландшафта» Высшей школы экономики и Томского государственного педагогического университета поддержан Российским научным фондом. Программа реализуется Лабораторией инноваций в образовании НИУ ВШЭ в коллаборации с Лабораторией киберсоциализации и формирования цифровой образовательной среды, входящей в Парк инновационных образовательных практик ТГПУ.

В рамках конкурса 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» вузы представили заявку на проект, направленный на исследование нового институционального дизайна российской образовательно-инновационной системы, и получили финансовую поддержку РНФ в размере более 4 млн. рублей на первый год исследования.

В реализацию исследования в качестве участников грантового проекта будут вовлечены две компетентные команды опытных и молодых ученых, которые уже показали умение слаженно работать на стадии разработки заявки на грант. Исследовательская команда НИУ ВШЭ представлена именами следующих ученых:

- руководитель проекта Татьяна Евгеньевна Хавенсон, кандидат наук об образовании, PhD, зав. Международной лабораторией оценки практик и инноваций в образовании, директор Департамента образовательных программ;

- Диана Олеговна Королева, зав. Лабораторией инноваций в образовании, Институт образования;

- Дарья Александровна Томасова, кандидат технических наук, научный сотрудник Лаборатории инноваций в образовании, Институт образования;

- Анастасия Александровна Андреева, аспирант Института образования;

- Михаил Николаевич Щевлягин, аспирант Института образования;

- Никита Владимирович Котик, магистрант Института образования.

От ТГПУ исследовательскую команду будут представлять сотрудники Лаборатории КФЦОС:

- Андрей Петрович Глухов, кандидат философских наук, зав. Лабораторией;

- Ольга Сергеевна Камнева, мл. научный сотрудник Лаборатории;

- магистранты ТГПУ Александра Витальевна Филькина, кандидат социологических наук, и Ирина Геннадьевна Соломина.

Административно-управленческую поддержку и сопровождение томской команде будет оказывать Парк инновационных образовательных практик и Институт развития педагогического образования ТГПУ.

На вопросы о проекте «Исследование трансформации институционального дизайна российской образовательно-инновационной системы в условиях постпандемической реальности: экосистемный анализ и картографирование ландшафта» ответили совместно Диана Олеговна Королева, зав. Лабораторией инноваций в образовании НИУ ВШЭ, и руководитель Лаборатории киберсоциализации и формирования цифровой образовательной среды ТГПУ Андрей Петрович Глухов.

В чем состоит актуальность проекта для системы российского образования?

Д.О.: Мы сегодня являемся свидетелями уникального феномена, который можно назвать эксплозией, то есть взрывным расширением и развитием изначально нетрадиционных, неинституциализированных образовательных форматов. Это EdTech компании, коворкинговые зоны и кванториумы, образовательные лекториумы и др. Таким образом, изначально нетрадиционный рынок образования занимает все больше и больше «пространства», его нельзя больше не замечать, считать неким аппендиксом внутри традиционной формальной образовательной системы. Наш исследовательский проект приобретает особую актуальность, поскольку в период пандемии особо активно развивались инновационные образовательные стартапы, которые во многом решили для субъектов образования (родителей, детей, учителей) множество актуальных проблем.

Д.О.: Мы сегодня являемся свидетелями уникального феномена, который можно назвать эксплозией, то есть взрывным расширением и развитием изначально нетрадиционных, неинституциализированных образовательных форматов. Это EdTech компании, коворкинговые зоны и кванториумы, образовательные лекториумы и др. Таким образом, изначально нетрадиционный рынок образования занимает все больше и больше «пространства», его нельзя больше не замечать, считать неким аппендиксом внутри традиционной формальной образовательной системы. Наш исследовательский проект приобретает особую актуальность, поскольку в период пандемии особо активно развивались инновационные образовательные стартапы, которые во многом решили для субъектов образования (родителей, детей, учителей) множество актуальных проблем.

А.П.: Сегодня в педагогике не хватает адекватных структурно-функциональных моделей, методологической рамки и языка описания нового ландшафта, институционального дизайна российской системы образования и инновационной образовательной сферы, появившихся в результате диффузии системы под воздействием общей платформенной и цифровой трансформации. Наш проект должен восполнить серьезный исследовательский дефицит, состоящий в отсутствии работающей национальной модели инновационной образовательной среды, описания ее институционального ландшафта.

Каков главный вопрос исследования? В чем вы видите перспективы образовательных траекторий российской системы образования в целом?

Д.О.: Инновационные изменения в системе образования очень слабо исследовательски описаны и прогнозируемы. Мы можем только предполагать, какие могут быть сценарии развития: традиционная образовательная система может поглотить этих новых агентов экосистемы, они сами могут в какой-то степени заменить ее или занять ниши, не занятые традиционной образовательной системой, могут сформироваться два независимых лагеря, решающих каждый свои задачи. Однако, что будет со всем этим инновационным разнообразием, когда ситуация с пандемией, спровоцировавшая во многом бурный рост несистемных акторов, немного успокоится? Какими останутся приоритеты пользователей? Описание, картографирование данных факторов может дать понимание того, как инновационно-образовательный рынок будет меняться, как он будет развиваться. Кроме того, конечно, очень важно посмотреть на то, как формальная и неформальная системы взаимодействуют между собой, есть ли вообще сущностное взаимодействие или они функционируют параллельно друг другу, а если оно все-таки есть, то в каких направлениях?

А.П.: Главная задача – понять, в каком направлении будет неизбежно трансформироваться традиционная образовательная система. Прогностический потенциал проекта состоит в разработке кратко- и долгосрочных сценариев развития российской образовательно-инновационной среды на ближайшие годы и формировании пакета практических рекомендаций по акселерации трансформационного процесса на всех ступенях системы общего и среднего и высшего профессионального образования с их возможным использованием в рамках образовательной политики.

В чем вы видите пользу реализации данного проекта для системы образования регионов России?

Д.О.: В целом, мы планируем разработать общую модель институционального дизайна и структуры ландшафта образовательно-инновационной системы и примерить эту ментальную карту на региональные системы образования. В данном плане уникальным является состав команды проекта: это сознательная коллаборация двух исследовательских команд – Лаборатории инноваций в образовании НИУ «Высшая школа экономики» и НИ Лаборатории киберсоциализации и формирования цифровой образовательной среды Томского государственного педагогического университета. Мы пытаемся объединить разработку теоретической модели верхнего уровня и, безусловно, нам очень важен выход в регионы и возможность пилотировать эту модель, примерить ее, скажем так, в различных регионах России. Мы попробуем сделать это не только в Томске, который считается традиционно известным инновационным регионом, но и в других регионах разной степени удаленности от центра и разной степени инновационности.

А.П.: В проекте мы надеемся апробировать инструменты и индикаторы мониторинга состояния инновационной образовательной среды на образовательных экспериментальных площадках в регионах с маркированием региональной специфики в отношении образовательных институций, акторов и практик. В том числе обязательно используем в качестве оператора-партнера Институт развития педагогического образования ТГПУ и как экспериментальные площадки – различные томские образовательные институции. Было бы также интересно выявить сравнительную картину и конфигурации характера инновационных дефицитов и разрывов на уровне регионов и различных уровней образования.

На данный момент проект получил финансовую поддержку РНФ на первый год исследования, однако в планах – дополнительное пролонгирование на 2023-2024 годы.

11 апреля 2022

И это всё о нём: к 95-летию Виля Липатова, выпускника Томского педагогического университета

10 апреля исполняется 95 лет со дня рождения известного выпускника Томского Педагогического Виля Владимировича Липатова, автора известных произведений, среди которых «Деревенский детектив» о знаменитом следователе Фёдоре Анискине, «И это всё о нём» о Женьке Столетове, честном и искреннем герое, который стремится мыслить самостоятельно во времена стереотипов и готовых мнений.

Как связан знаменитый писатель с Томском и родной Альма-матер, какова судьба его творчества сегодня – в наших коротких интервью.

8 апреля 2022

Вдохновляясь подвигами ученых, студенты ТЭФ составляют свой научный маршрут

Педагоги кафедры экономики и предпринимательства ТЭФ ТГПУ Ольга Тимофеевна Лойко и Ольга Владиславовна Санфирова, а также студенты факультета стали активными участниками Студенческой межвузовской научно-практической конференции «Наука как призвание и профессия: ученые Сибири на службе Отечеству», проходившей в ТПУ в рамках программы Кирилло-Мефодиевских чтений. Вопросы отечественной научной культуры и высочайшего научного достижения ученых города были приоритетными на мероприятии.

Напутственным словом открыл событие архимандрит Иосиф, ректор Томской духовной семинарии. Протоиерей отец Андрей, преподаватель духовной семинарии, констатировал:

«Кирилло-Мефодиевские чтения – это крупнейший форум нашего региона, который был основан много лет назад профессором, доктором философских наук Ольгой Тимофеевной Лойко и благочинным церквей и ныне покойным отцом Леонидом. Именно они были основателями данного направления, которое в итоге стало международным, объединив славянские народы разных стран».

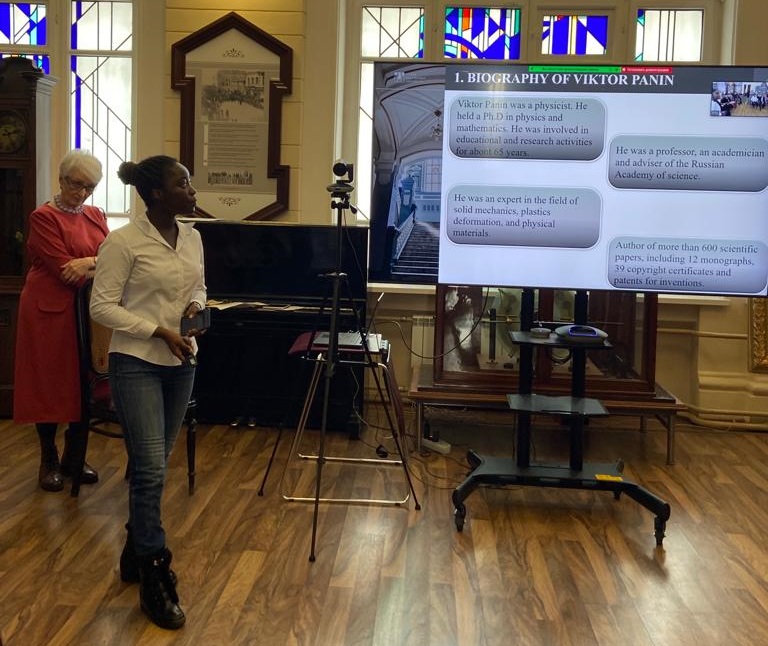

Для научного события студенты магистерских программ из разных стран мира (Египет, Нигерия, Гана, Танзания) подготовили доклады на английском языке о значимости науки, нравственности, ценностей, в них огромное внимание было уделено достижениям российских ученых. Сообщения были представлены для дискуссии в аудитории. Студенты ТГПУ задавали вопросы, пытались вести научный диалог на английском языке и активно использовали возможность неформального общения с иностранными коллегами.

Особенно представителям ТГПУ запомнился доклад Ойгении Ейбоах из Ганы, которая с увлечением рассказывала о достижениях профессора В.Е. Панина в области физики и материаловедения и подвела итог, что «достижения томских ученых сыграли огромную роль в переосмыслении значимости открытий российской науки».

Особенно представителям ТГПУ запомнился доклад Ойгении Ейбоах из Ганы, которая с увлечением рассказывала о достижениях профессора В.Е. Панина в области физики и материаловедения и подвела итог, что «достижения томских ученых сыграли огромную роль в переосмыслении значимости открытий российской науки».

Конференция проводилась в рамках реализации проекта «Проведение серии научно-просветительских мероприятий (студенческих конференций, музейных квестов, дискуссий, творческих проектов), направленных на развитие духовно-нравственных и патриотических качеств личности».

«Большое значение имеет тот факт, что студенты из других стран, из иной коммуникативной среды в своих выступлениях говорят о значимости ученых города Томска, формируя определенную научную картину мира, – отметила Ольга Владиславовна. – Этим наполняешься, этим гордишься, этому, действительно, рад. Во время, когда информация становится расхожим товаром, не всегда наполненным достойным содержанием, важно уделять особое внимание именно ценностно-смысловой интерпретации, собирая по крупицам наше духовное и научное наследие, которое не оставило равнодушным и иностранных представителей».

Эксперты считают, что патриотизм можно воспитывать по-разному: прямо, навязчиво, с помощью лозунгов, а можно исподволь, латентно вести студентов к правильному восприятию мира в данной непростой обстановке, рассуждая на тему значимых научных ориентиров в жизни великих ученых Томска. Именно знакомство с историями и научными открытиями Юрия Петровича Похолкова, Геннадия Андреевича Месяца, Иннокентия Николаевича Бутакова и других позволило студентам вуза понять смысл и ценность научного подвига, а также наметить для себя направление научного развития.

За дискуссию и внимательное участие студенты ТГПУ получили сертификаты участников от начальника Департамента общего образования Администрации Томской области Ирины Борисовны Грабцевич. Кроме того, сотрудники ТПУ организовали экскурсию по музею вуза в виде интерактивного диалога с возможностью для каждого примерить на себя роль ученого.

8 апреля 2022

Первокурсники ТГПУ посещают просветительские встречи «Герои нашего времени»

Сотрудники Центра воспитательной работы и молодежной политики ТГПУ продолжают серию встреч с первокурсниками в рамках дисциплины «Профессиональное самоопределение педагога». На этой неделе студенты посещают цикл лекций «Герои нашего времени».

Формирование у обучающихся представления о мужестве, долге, чести, справедливости, ответственности как высшей нравственной добродетели на примере Героя России Алексея Панкратова легло в идейную основу просветительских мероприятий.

24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил о решении провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель – обеспечение мирной жизни населения ДНР и ЛНР в пределах их административных границ. Это событие имеет важное значение в новейшей российской истории.

«Сегодня важно говорить об исторической правде, давать ответы на вопросы детей. Мы проводим эту работу и будем продолжать ее. В школах уже прошли уроки по истории и обществознанию, занятия, посвященные распознаванию недостоверной информации в интернете, начинается серия уроков «Герои нашего времени» о людях, которые защищают наше будущее», – анонсировал всероссийскую серию уроков министр просвещения Сергей Кравцов.

На первых занятиях студенты проанализировали толкование понятия «герой», в интерактивной форме вспомнили разных исторических личностей: Гагарина, Нектова, Суворова и других, разграничили смысловую составляющую героизма, доблести и мужества.

«Для студентов-историков этот вопрос всегда был актуальным, а потому и вызвал бурный интерес. Многие не стеснялись делиться мнением, рассуждали над озвученными понятиями и пытались прийти к какому-то конкретному выводу. Подобные встречи полезны для ребят и с профессиональной, и с личной точки зрения», – поделилась мнением и.о. председателя Студенческого совета ИФФ Алина Канова после посещения занятия с первокурсниками.

Спикером встреч выступает Глеб Балабаев, эксперт Отдела патриотического воспитания молодежи ТГПУ. Он отмечает, что в педагогическом университете очень важно заложить не только смысловые основы гражданственности, но и дать будущим педагогам формы и методы работы с детьми. Совместная деятельность, интерактивность и искреннее соучастие в процессе занятия, по мнению сотрудника Центра ВР и МП, – залог качественного образовательного и воспитательного события.

8 апреля 2022

Театральные недели для студентов ТГПУ стартовали в сотрудничестве с ТЮЗом

В рамках Плана воспитательной работы в университете стартовали Театральные недели, которые нацелены на профилактику негативных тенденций в молодежной среде и повышение культурного уровня знаний у обучающихся. Посещение студентами постановок реализовано в сотрудничестве с городским Театром юного зрителя.

7 апреля 2022

Минпросвещения России ведет работу по оказанию помощи как школьникам и студентам, так и педагогам Донецкой и Луганской народных республик: составлена дорожная карта, включающая целый ряд направлений поддержки. Конкретные шаги, предпринимаемые российскими организациями, обсудили на первом заседании Межведомственной комиссии по вопросам координации деятельности в отношении прибывающих с территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Заседание прошло под руководством первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева.

7 апреля 2022

«Самоход» – новый взгляд на службу доставки от студентов ТГПУ

Авторская постановка «Самоход» представлена Командой Педагогического на «Томской студенческой весне» – ярком фестивале таланта, который ежегодно объединяет университеты города в креативной борьбе за звание лучших.

7 апреля 2022

Более 50 студентов Томского Педагогического посетили презентацию второго сезона Всероссийского проекта «Твой ход», которая в рамках деятельности Большого томского университета прошла на базе НИИ ТГУ. Уже здесь были разыграны первые подарки от организаторов программы, главный приз получила обучающаяся ФПСО.

На встрече были представлены все траектории проекта: путешествия, стажировки, обучение, конкурсная и внеконкурсная составляющие в 2022 году. Главный приз всероссийского проекта – миллион рублей на саморазвитие.

«Меня заинтересовала не конкурсная часть проекта, а образовательная, где необходимо посещать тренинги и пополнять портфолио, – делится Виктор Бушуев, студент БХФ, активист Студенческого клуба ТГПУ. – Это отличная возможность для личностного развития, а в целом проект открывает много путей тем, у кого есть идея крутого решения для улучшения вуза».

В этом году все активности проекта будут реализованы по двум направлениям. «НеКонкурс» позволит познать себя и прокачать портфолио. В него будут включены этапы, связанные с образованием, опросниками, деловыми играми на самоактуализацию, фиксацию опыта будущей карьеры. Направление «Конкурс» будет представлено тремя треками: «Определяю» (микро-активности – тесты, опросы, идеи), «Создаю» (со-проектировка проекта «Твой ход»), «Делаю» (реализация проектов).

На презентации также разыгрывался различный мерч проекта, а главный приз встречи получила студентка первого курса ФПСО ТГПУ Дарья Чепова: она стала обладателем сертификата на туристическую поездку и в ближайшее время по своему выбору отправится в культурно-образовательное путешествие в один из регионов СФО.

На презентации также разыгрывался различный мерч проекта, а главный приз встречи получила студентка первого курса ФПСО ТГПУ Дарья Чепова: она стала обладателем сертификата на туристическую поездку и в ближайшее время по своему выбору отправится в культурно-образовательное путешествие в один из регионов СФО.

«Главные слова, в которые я не верила до этого дня, это слова о том, что мысли материальны, ведь я всю жизнь мечтала о каком-нибудь путешествии, но никогда не получалось. И вот, держа сертификат в руках, я почувствовала себя самым счастливым человеком на свете, а также после презентации у меня появилось огромное желание участвовать в проекте и двигаться дальше. Спасибо большое организаторам, думаю, скоро увидимся!» – рассказывает Дарья, активист Студенческой профориентационной команды ТГПУ.

Подробнее узнать о Всероссийском проекте «Твой ход» и вдохновиться на участие можно на официальном сайте события.

6 апреля 2022

Опубликован новый выпуск журнала «Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» ТГПУ

Во втором в 2022 году выпуске научного журнала Томского государственного педагогического университета «Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» представлены материалы, посвященные проблеме профессионального развития педагога.

Обращается внимание, что внешние требования к педагогу постоянно усложняются и меняются:

«Возникает ощущение, что список требований к педагогу является не только открытым и постоянно дополняемым, но и каким-то «безразмерным», – отмечает профессор ТГПУ Светлана Ивановна Поздеева. – Беспокоит то, что, с одной стороны, непонятно, какие качества и компетенции педагога устаревают, то есть сменяются новыми, более актуальными, а какие остаются в качестве инвариантных, базовых; с другой стороны, усиливается стилистика «долженствования»: педагог должен, обязан, ему нужно. При этом никто не говорит о том, что ему интересно, что для него значимо».

В номере также уделено внимание организации наставнической и тьюторской деятельности в образовательной организации как способу адаптации и погружения в профессию молодых специалистов, развитию креативного мышления и межпредметных компетенций педагогов. Вопросы профессионального развития молодых специалистов связаны с их участием в социальных (образовательных) инновациях. Невовлеченность педагогов в инновационную деятельность может привести к стагнации организации в целом.

«Развитие социальных инноваций в образовательной организации может привести к институализации новой социальной практики и ее диффузии за пределы организации. Вместе с тем нередки случаи сопротивления педагогического коллектива социальным инновациям и, как следствие, «угасание» последних», – говорит начальник Офиса коммерциализации образовательных и научно-технических разработок ТГПУ Инесса Игоревна Сошенко.

Готовность жить и работать в условиях постоянных изменений важно формировать уже во время учебы в вузе. Поэтому актуальным становится изучение психологических характеристик личности студента и ее ресурсов. В выпуске есть статья с описанием содержания исследования психологических ресурсов личностной готовности к деятельности студенческой молодежи в условиях изменений.

Ознакомиться с трудами, включенными в новый выпуск научного журнала, можно на официальном сайте издания. Также приглашаем авторов опубликовать статьи с исследовательским материалом по проблемам развития педагогической и психологической науки, образовательной практики.

6 апреля 2022

COVID-19 в России: рост заболеваемости и новые препараты против инфекции

На прошедшем селекторном совещании Роспотребнадзора отмечено повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в трех субъектах страны: г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область. Эксперты рекомендуют не снижать контроль соблюдения мер предосторожности в регионах, а медицинские организации разрабатывают новые противовирусные препараты.

В ходе обсуждения проблемы отмечено, что за 13 недель 2022 года в России зарегистрировано 128 314 случаев заболевания COVID-19. Доля штамма «стелс-Омикрон» при этом составляет 80% от общего числа.

«В связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации к отмене противокоронавирусных ограничений необходимо подходить поэтапно, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в каждом конкретном регионе. При необоснованной отмене профилактических мероприятий возникают риски нового роста заболеваемости, что может потребовать введения более серьезных ограничений», – прокомментировала Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

Для успешной борьбы с инфекцией в медицинских организациях продолжаются работы над обновлением препаратов против COVID-19. Новый препарат уже зарегистрировал Минздрав: «Ковипир» в форме капсул будет производить фармацевтическая компания АО «Фармасинтез» (г. Иркутск). В это же время в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России стартовало производство вакцин «Конвасэл». В пресс-службе института акцентировали внимание на том, что вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, она является практически универсальной, подходящей даже для аллергиков.

Несмотря на кажущуюся стабильность в вопросе ослабления распространения вируса, не рекомендуется раньше времени отказываться от основных мер самозащиты: ношения маски, удержки социальной дистанции, использования антисептиков и вакцинации. COVID-19 все еще является новой инфекцией, развитие которой сложно спрогнозировать даже экспертам.

6 апреля 2022

В 2022 году Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» объединил почти 600 тысяч школьников. При этом по сравнению с прошлым годом количество участников выросло:годом ранее оно составляло порядка 465 тысяч человек. Об этом заявил первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев на заседании организационного комитета Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

5 апреля 2022

В Томской области при участии ТГПУ выбрали «Воспитателя года России»

В Точке кипения прошел финал регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», в котором приняли участие пять финалистов из трех муниципальных образований Томской области: г. Томск, ЗАТО Северск, г. Колпашево. Участие в качестве члена жюри финала в конкурсе приняла Ирина Александровна Дроздецкая, директор Института детства и артпедагогики ТГПУ.

5 апреля 2022

В Школе-интернате для обучающихся с нарушениями зрения состоялась передача в эксплуатацию одноплатных компьютеров Raspberry Pi, программный комплект которых основан на платформе невизуальных приложений LUWRAIN, разработанной совместно специалистами ТГПУ и ТГУ.

Компьютеры помогут созданию информационно-образовательного комплекса, способного дополнить традиционную тифлопедагогическую методику на основе шрифта Брайля инструментами на основе информационных технологий.

«Обучающимся, читающим с помощью осязания, не хватает времени: незрячий школьник имеет возможность обучаться, используя учебные материалы и книги с точечно-рельефным шрифтом, аудиокниги, но эта возможность часто оказывается недоступной, так как издания по Брайлю учащиеся не имеют возможность самостоятельно приобретать (только в специальных библиотеках), что затрудняет процесс обучения, да и учебная информация зачастую не совпадает с той, которая содержится в современных материалах. Таким образом, учащиеся с особыми образовательными возможностями оказываются в неравных условиях с остальными учащимися», – отмечает Наталия Анатольевна Мёдова, зав. кафедрой дефектологии ТГПУ, эксперт проекта «LUWRAIN».

Разработка платформы ведется силами специалистов ТГПУ и ТГУ. Школа-интернат №33 г. Томска является основной экспериментальной площадкой. Передачу компьютеров в учебное заведение провел кандидат технических наук, доцент ТГУ Михаил Сергеевич Пожидаев:

«Мы живем в век информационных технологий, когда есть большое желание научиться применять эти технологии для решения проблем, с которыми сталкиваются слабовидящие дети в процессе обучения. Сегодня данные устройства работают в экспериментальном режиме, однако я верю в то, что они положат начало большому делу и помогут детям обучаться в равных условиях».

Как отмечает Михаил Сергеевич, программный комплект позволяет использовать готовые компоненты с открытым исходным кодом для создания приложений, необходимых в образовательном процессе детей с нарушениями зрения. В работе используются только свободные компоненты, которые остаются доступными для применения в России после введения экономических и торговых ограничений со стороны зарубежных коммерческих компаний.

Со стороны образовательной организации проект курирует учитель биологии Светлана Михайловна Михайлова, которая считает, что новые возможности обучения детей с нарушениями зрения могут предоставить информационные и цифровые технологии (ИЦТ), обладающие потенциалом расширения и замещения традиционных образовательных методик.

«Данные компьютеры сыграют очень важную роль в освоении материала слабовидящими школьниками наравне со своими одноклассниками. Очевидно, что такое подспорье, как инновационные учебные материалы, сделает обучение детей в разы проще, а работа педагогов будет более автоматизирована. Мы с ребятами начнем знакомство с компьютерами с освоения учебника по биологии и надеемся, что в дальнейшем будет возможность изучать в таком формате остальные дисциплины».

Одноплатные компьютеры Raspberry Pi, которые были переданы в пользование учащимся школы-интерната, являются недорогими устройствами, производимыми британской компанией Raspberry Pi Foundation и остающиеся доступными в условиях новых ограничений. Как сообщает газета Коммерсантъ, в настоящее время наблюдается повышенный спрос на компьютеры этого типа. Каждый комплект включает само устройство в металлическом корпусе, беспроводную клавиатуру, блок питания и наушники. Каждый комплект имеет ориентировочную стоимость десять тысяч рублей.

После того, как будет подтверждена эффективность на простой задаче, такой как работа с литературой в формате DAISY, можно будет говорить о расширении набора приложений через добавление необходимых инструментов. Готовые компоненты, сопровождаемые педагогической методологией их применения, в будущем могут распространяться по другим коррекционным образовательным учреждениям в России и для применения в инклюзивном образовании.

5 апреля 2022

В Дни профориентации студенты ТЭФ под руководством преподавателей кафедры экономики и предпринимательства О.В. Санфировой и О.А. Нестеровой посетили Гимназию №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска, где для учащихся выпускных классов провели игру «Экономическая безопасность и поведенческая стабильность субъектов на финансовом рынке».

Студенты отрабатывали свои поведенческие индикаторы в области педагогики, оттачивая педагогическое мастерство и коммуникативные навыки в достаточно непредсказуемой игровой обстановке, участниками которой были высокомотивированные на успех школьники гимназии.

«Учитывая жизненные ситуации (риски пиков и падений валютного курса, кризисные процессы, восходящие и нисходящие тренды, напряженную и неопределенную экономическую ситуацию), необходимо было в обозначенных условиях разработать свое стабильное стратегическое поведение и достичь реализации мечты, которая представлена в денежном эквиваленте», – именно так описали суть игры ее разработчики – студенты 791 группы ТЭФ.

В процессе участия студенты и школьники совместно пытались выстроить стратегии в выбранных ими целях. Для этого надо быть на шаг впереди, прочувствовать те или иные финансовые колебания социума, правильно использовать новостные процессы, которые задавались ведущим, управляющим презентацией с основными теоретическими вкладками и организовывающим временной контроль.

Экспертами-наблюдателями за ходом игры были назначены студенты 5 курса Валерия Щепёткина и Александра Гуйдук, они могли включаться в игровой процесс в любой момент и корректировать его. Кроме того, именно эксперты выносили итоговые резюме по каждому студенту-участнику, мягко руководя и направляя к более успешной педагогической деятельности. В ходе игры внимание уделялось и эмоциональной компоненте. Для этого старшекурсниками были составлены таблицы, в которых отмечались эмоциональные поведенческие реакции школьников.

«Поведенческая стабильность – действительно ли это некое статическое состояние субъекта или это яркая, осмысленная, конструктивная реакция индивида на те или иные экономические коллизии в условиях тотальной неопределенности? Чтобы понять это, необходимо владеть аналитикой, иметь системное, логическое, стратегическое мышление, практическое понимание обстановки, осознание своего психологического настроя, а также реализовать обязательно комплексную рефлексию», – прокомментировала доцент ТЭФ О.В. Санфирова.

Все эти качества нарабатываются, конечно, шаг за шагом, пока еще в искусственно созданной среде, чтобы минимизировать риски. Большое внимание было уделено вопросам финансовой и эмоциональной психологической устойчивости, стрессоустойчивости к нестабильным сложным реалиям.

«Думаю, что такого рода мероприятия способствуют развитию совокупности всех перечисленных качеств, обеспечивающих устойчивость человека к экстремальным финансовым факторам. Данный интегративный игровой подход к рассмотрению этого сложного качества является наиболее перспективным», – поделилась мнением педагог Гимназии №24 Наталья Николаевна Тюрина, которая также от лица коллектива выразила желание дальнейшего сотрудничества и совместной плодотворной работы.

Участники и организаторы в совместном поиске пришли еще и к теоретическому заключению, что усвоенные понятия помогают представить социально-психологическую характеристику личности, заключающуюся в способности переносить экстраординарность экономической ситуации без какого-либо ущерба для себя и преодолевать ее последствия с помощью знаний, навыков и финансовых инструментариев. В современной педагогической деятельности предпринимаются попытки целостного осмысления личностных характеристик, ответственных за успешную экономическую адаптацию и совладение с трудными жизненными ситуациями. Что именно необходимо брать во внимание в первую очередь, пока неизвестно: это может быть когнитивный, эмоционально-волевой, мотивационный или деятельностно-преобразующий компонент.

5 апреля 2022

Целевое обучение в ТГПУ – гарантия трудоустройства!

4 апреля абитуриенты Томского Педагогического, планирующие поступление в вуз по целевому договору, посетили онлайн-встречу с представителями ТГПУ, Департамента общего образования Томской области и работодателями «Целевое обучение в ТГПУ – перспективы (или гарантия) трудоустройства», где смогли получить ответы на важные вопросы хода приемной кампании.

Модератором диалога выступила Марина Станиславовна Садиева, председатель Комитета организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего образования Томской области, которая акцентировала внимание на важности встречи для всех участников и представила спикеров, среди которых специалисты ТГПУ и общеобразовательных организаций Томска, а также выпускники и студенты, обучающиеся по целевому приему.

Выступающие рассказали о том, что такое целевое обучение, кто может стать заказчиком, какие существуют особенности поступления на целевое обучение; ответили на вопрос, можно ли считать особенным статус студента-целевика; поделились опытом обучения по целевому приему, взаимодействия с организацией-работодателем; рассказали о критериях отбора, мерах поддержки целевиков и послевузовском сопровождении выпускника. На встрече был организован диалог: подключившиеся школьники и их родители могли задать вопросы в чате и получить ответ.

Всю информацию о целевом обучении можно узнать из записи трансляции сегодняшней встречи, а также на сайте Абитуриента ТГПУ или по контактным адресам приемной комиссии ТГПУ.

4 апреля 2022

Понимание аутизма на основе междисциплинарного подхода: в ТГПУ прошел научно-методический семинар

Научное событие прошло на базе кафедры дефектологии факультета психологии и специального образования ТГПУ. Оно было направлено на формирование метапредметных знаний, профессиональное развитие, распространение регионального и международного опыта сопровождения лиц РАС и приурочено ко Дню всемирного распространения информации об аутизме. Организатором и руководителем семинара выступила Филимонова Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры дефектологии ФПСО ТГПУ.

Для повышения знаний и передачи личного опыта работы с людьми с РАС к участию присоединились педагоги, логопеды, дефектологи, психологи, студенты, магистранты и молодые ученые, изучающие и практикующие по теме, – всего более 150 человек. Приветственным словом открыла семинар заведующий кафедрой дефектологии ФПСО ТГПУ, кандидат педагогических наук Наталия Анатольевна Мёдова:

«Расстройство аутистического спектра – действительно очень важное направление в нашей деятельности. Специалисты этой сферы должны обладать большим количеством компетенций. Их подготовка является уникальной, исключительной работой и требует постоянного пополнения и обмена свежими знаниями».

В ходе рабочей части семинара с первым докладом выступила одна из руководителей Общественной организации родителей детей с инвалидностью «Дом Друзей», мама особенного ребенка и магистрант ФПСО ТГПУ Наталья Евгеньевна Григорьева, которая на своем опыте рассказала, как это быть родителем ребенка с аутизмом, какими поведенческими и физическими особенностями, отличающимися от привычных, они обладают и как при планировании и ведении беременности снизить риски рождения ребенка с аутизмом. Позже спикер также поделилась опытом использования методики «Система альтернативной коммуникации PECS для аутичных детей», рассказала об ее особенностях, благодаря которым дети с нарушениями слухового и речевого аппарата могут использовать систему обмена изображениями для передачи информации.

О «Роли родительских организаций как эффективной системы помощи в межведомственном взаимодействии специалистов» рассуждала преподаватель ФГБОУ ВО «СибГМУ» Татьяна Викторовна Робенкова. Доклад «Роль родительской общественной организации в развитии и воспитании детей с ОВЗ (РАС)» представила учитель-дефектолог МАОУ Заозерная СОШ №16 Галина Викторовна Терентьева. Спикеры рассказали о том, где и как семьи Томской области, в которых растут дети с РАС, могут получить психолого-педагогическую, медицинскую, социальную поддержку и почему включение в деятельность таких организаций играет большую роль в жизни особенных семей.

«Жизнь родителей полностью меняется при рождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья, – говорит Галина Викторовна. – Каждая семья проходит этот путь по-своему, но все, без исключения, сталкиваются с материальными, психологическими трудностями и проблемой нехватки информации. В первую очередь родители обращаются к врачам, наблюдающим ребенка, в образовательные организации. Зачастую государственные структуры не могут в полной мере оказать помощь таким семьям. В этом случае большую поддержку можно получить в некоммерческом секторе. Общественные организации оказывают всестороннюю поддержку, не только развивая систему коррекционной помощи детям, досуговых мероприятий, адаптивного спорта, но и оказывая психологическую помощь семье в целом, а также предоставляя правовое сопровождение всех сторон жизни данной категории семей».

На темы «Формирование речевых навыков у дошкольников с РАС» и «Принципы и методы формирования коммуникативных навыков у детей с РАС» выступили учитель-логопед МАДОУ №5 Маргарита Анатольевна Казина и учителя-сурдопедагоги «Школы- интерната для обучающихся с нарушением слуха» Раиса Ивановна Моисеева и Ольга Николаевна Копылова, предоставившие участникам семинара информацию о различных подходах в изучении проблемы коммуникации и поведения посредством создания благоприятных внешних условий через организацию специального игрового, материального и наглядного пространства для детей с аутизмом.

Об «Особенностях развития вестибулярной сенсорной системы у детей с РАС и способах коррекции вестибулярной дисфункции» с коллегами говорила доцент кафедры дефектологии ФПСО ТГПУ, магистрант ТГПУ Ирина Романовна Федорова. Эксперт представила общие характеристики особенностей развития вестибулярной сенсорной системы ребенка с РАС, рекомендации по оказанию ему помощи в контексте данных особенностей, а также описание простых и доступных игр и упражнений, направленных на ее коррекцию.

Учителем-логопедом МБОУ ООШ №45 Еленой Рамильевной Ковыловой была поднята проблема «Адаптации к обучению в школе и формирования учебного поведения у детей с РАС», раскрыты приемы формирования учебной позы и учебного поведения, предупреждения нежелательного поведения. Спикер популяризировала метод «применения жестов» и визуальное расписание для аутичных школьников. Педагогом-психологом МБОУ ООШ №45 Дарьей Андреевной Ларионовой было представлено исследование «Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с расстройством аутистического спектра»:

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС и коррекционная работа вплетается и пронизывает весь образовательный процесс и осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности в образовательной организации. В требованиях ФГОС О УО обучающихся с ОВЗ закреплена необходимость обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения ученика с РАС на протяжении всего периода его обучения в образовательной организации».

Эксперт представила опыт выявления оптимальных путей, средств, ресурсов коррекционной работы педагогов (педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов), способствующих социализации и адаптации детей с РАС.

Студенты выпускных курсов Института детства и артпедагогики ТГПУ (Анна Сергеевна Рязанова, Тамара Владимировна Акулова, Анастасия Владимировна Шаманаева, Екатерина Андреева, Анастасия Ивановна Пригарнева, Александра Юрьевна Губич, Кристина Александровна Серёгина) рассмотрели особенности эмоционально-волевой сферы детей с РАС и островки гениальности известных людей с синдромом саванта (Билл Гейтс, Леонардо да Винчи, Льюис Кэрролл, В.А. Моцарт, А. Эйнштейн).

В ходе выступлений участники могли задавать вопросы спикерам и поделиться своим опытом работы с детьми с РАС.

«Посещение семинара мне, будущему педагогу, дало много действительно нужной информации, которая поможет в педагогическом становлении, – прокомментировала студентка ФПСО ТГПУ Анна Ратанина. – У меня уже был опыт работы на добровольной основе с детьми с ОВЗ в детских садах №№1, 99. Я знаю, какой это колоссальный труд. Сегодняшнее мероприятие укрепило мою уверенность в том, насколько важно поднимать тему работы с детьми-аутистами в обществе».

Методологическую часть семинара открыли педагог-психолог Ольга Андреевна Солдатенко и учитель-логопед Ольга Борисовна Биланюк из МБОУ Северской школы-интерната для детей с ОВЗ с выступлением на тему «Обучение письму детей с РАС, имеющих различные нарушения психических процессов по методике Т.Ф. Воронской», в ходе которого они продемонстрировали действие данной методики на примере результатов собственных подопечных и поделились авторским подходом к использованию дополнительных материалов для улучшения навыка письма детей.

Об «Использовании учебно-методического комплекта «Личный букварь» при обучении аутичных детей чтению» рассказала учитель-логопед МБДОУ №27 Тамара Вениаминовна Прокопьева:

«В настоящее время существует дефицит специальных методик обучения детей с аутизмом. «Личный букварь» ориентирован на детей с РАС, пользующихся речью, но может быть эффективен даже в случаях, когда речь ограничена, – считает спикер. – «Личный букварь» учитывает интеллектуальные и эмоциональные особенности ребенка, его особые образовательные потребности».

Отвечая на вопрос, почему букварь называется «личным», Тамара Вениаминовна акцентировала внимание на том, что букварь – «рукодельная» книга, которая постепенно создается ребенком с помощью взрослого в процессе обучения, складывается из индивидуальной последовательности, которая необходима ребенку, чтобы освоение чтения стало для него полностью осмысленным и интересным процессом.

Магистранты ФПСО ТГПУ (Елена Владимировна Куклина, Анастасия Александровна Акутина, Алла Олеговна Гордиенко) дали обзор современных методов коррекции и технологий, используемых в образовательном процессе с детьми с РАС («Сенсорная интеграция», «Томатис», «Иппотерапия», АВА-терапия).

После научного диалога участники мероприятия стали зрителями музыкально-литературной композиции от студентов ТГПУ – мюзикла «Планета «Autos», в котором была поднята тема жизни семьи с ребенком с аутистическим расстройством и трудностей его принятия современным обществом.

В ходе семинара специалисты в области работы с детьми с расстройством аутистического спектра поделились своими наблюдениями, профессиональными открытиями, знаниями, работающими методиками и личными подходами в изучении проблемы. На основе представленных исследований планируется к разработке электронный сборник тезисов выступлений для использования педагогами в совершенствовании своих профессиональных навыков.

4 апреля 2022

День математика в ТГПУ отметили открытой лекцией федерального профессора

В Томском государственном педагогическом университете федеральный профессор, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (МФТИ) Андрей Райгородский выступил с открытой лекцией «Комбинаторные задачи по математике». Встреча эксперта с томскими школьниками, студентами и педагогами была приурочена ко Дню математика, который ежегодно отмечается 1 апреля.

4 апреля 2022

Факультеты ТГПУ посоревновались в прохождении Спортивно-патриотической игры «ГоТОв»

Мероприятие было реализовано Отделом патриотического воспитания молодежи ТГПУ и нацелено на развитие универсальных компетенций будущих педагогов (командная работа, лидерство, критическое мышление, самоорганизация и безопасность жизнедеятельности).

Игра состояла из трех этапов и проверяла теоретические знания и практические навыки студентов. На первом этапе участникам предстояло пройти интеллектуальный тур «Стратегема» и показать свои знания в области первой доврачебной помощи, безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, ответив на вопросы различных уровней сложности. Ребята также обсудили организацию возможных мероприятий по борьбе с наркоманией, которая является актуальной проблемой современного общества.

Второй этап «ГТО+» открыл возможность показать силу и ловкость в ходе сдачи норм комплекса ГТО. Студенты соревновались в рывке гири, планке, гибкости, метании, подтягиваниях, отжиманиях, упражнениях на пресс и прыжке в длину, стрельбе. Только выполнить норматив было мало: цель – показать результат выше, чем другие команды, поэтому борьба за первенство была напряженной.

«Некоторые испытания проходила впервые в жизни, однако, когда находишься в команде, понимаешь, что западающие части может восполнить другой, – отмечает Дарья Фимина, студентка ФПСО. – Участие в подобных событиях важно для становления будущего педагога: это и общение с людьми, навык анализа поведенческих особенностей, и возможность проверить себя, понять, какую область необходимо проработать».

Для успешного прохождения третьего этапа был организован мастер-класс по тактике передвижения в штурмовой тройке, чтобы в стрессовой ситуации студенты смогли сработать слаженной командой. Приглашенными ведущими МК стали инструкторы ТРСПОО «Сыны Отечества», которые и оценивали исполнение в ходе конкурса, где командам необходимо было выполнить штурм условного противника и эвакуировать «заложников». Штурм проходил с использованием лазертаг-оборудования. После прохождения квеста у участников была возможность разобрать ошибки, которые проанализировал инструктор – ветеран боевых действий.

По итогам трех этапов максимальное количество баллов набрала сборная команда факультета физической культуры и спорта и биолого-химического факультета ТГПУ, второе место забрал факультет психологии и специального образования, на третьем расположился историко-филологический факультет. Помимо приобретенного опыта и подготовленных организаторами наград, победители и призеры получили возможность представить вуз на городской программе «Будь здоров! Томск!».

4 апреля 2022

«Особое мнение» на современные проблемы аутизма: ТГПУ в диалоге с экспертами

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В преддверии социально важной даты организован выпуск нового сезона проекта «Особое мнение» – цикла видеобесед с экспертами, посвященного актуальным вопросам образования, педагогики и науки.

Спикером встречи выступила Наталья Григорьева, один из руководителей Общественной организации родителей детей с инвалидностью и инвалидов с детства «Дом Друзей», магистрант ТГПУ, мама особенного ребенка. Вместе с коллегой Мариной Майер, логопедом-дефектологом, мамой девочек с ментальной инвалидностью, Наталья занимается разработкой и реализацией проектов в рамках работы Общественной организации «Дом Друзей».

В ходе диалога рассмотрены вопросы адаптации людей с РАС, примеры по решению проблем РАС за рубежом, в России и в Томской области, действия родителей в разные периоды взросления особенного ребенка и другие.

1 апреля 2022

В Научной библиотеке ТГПУ прошла очередная встреча грантового проекта «Цифровая педагогика для многодетной семьи», которая была посвящена знакомству участников с новыми функциями, приложениями и гаджетами системы Сбер.

1 апреля 2022

Новости 1621 - 1640 из 8441

Начало | Пред. | 80 81 82 83 84 | След. | Конец