16 декабря 2021 года на базе технолого-экономического факультета Томского государственного педагогического университета начала работу XI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Профессиональное образование: проблемы и достижения».

Обсуждение актуальных вопросов профессионального образования организовано с целью обмена опытом, поиска новых продуктивных способов консолидации потенциала научно-педагогического и бизнес-сообществ на пути к ключевым установкам развития профессионального образования – 2030 (региональный, российский и мировой опыт). В течение двух дней работы в нем примут участие специалисты из России (Братск, Калуга, Кемерово, Москва, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Северск, Сыктывкар, Томск, Улан-Удэ) и зарубежья (США, Германия, Япония, Китай, Индия, Колумбия, Индонезия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан).

Конференция открылась пленарным заседанием, модератором которого выступила Елена Владимировна Колесникова, кандидат биологических наук, доцент, декан технолого-экономического факультета ТГПУ. Спикер обозначила тему первой встречи – «Развитие сетевого взаимодействия и кластерной политики в контексте преобразования СПО, включая его региональные сценарии».

Первым приветствовал участников ректор ТГПУ Андрей Николаевич Макаренко, который выделил два основополагающих аспекта научного события:

«Важно, что конференция проводится в стенах Педагогического университета, так как именно роль высшего учебного заведения – выступать концентратором, собирателем экосистемности: здесь сегодня присутствуют представители всех уровней образования и даже работодатели, – отметил глава вуза. – Второе, не менее важное, – это разговор о профессиональном образовании, понимание ценности которого у молодежи растет, как и понимание необходимости непрерывности образовательного процесса, так как невозможно, единожды получив образование, оставаться востребованным».

Андрей Николаевич отметил, что в процессе постоянных изменений условий труда, возможностей, технологий, инструментов именно профессиональное образование становится драйвером экономики.

В напутственном слове к докладчикам Ирина Сергеевна Багдасарьян, проректор по образовательной деятельности ТГПУ, отметила, что более 200 присутствующих на конференции участников подтверждает важность реализованного Томским государственным педагогическим университетом научного диалога. Проректор сделала акцент на том, что сегодня, в условиях постоянных перемен, требования к компетенциям выпускника изменяются и становятся все более актуальными к процессам цифровизации деятельности. Сегодня выпускник университета весьма самостоятелен, активен, и мы находимся в ситуации, когда не только рынок труда предъявляет свои требования к нему, но и наоборот, выпускник имеет свое мнение о том, где и с каким руководителем он хотел бы работать.

Ивонина Елена Владимировна, представитель Департамента профессионального образования Томской области, приветствовала присутствующих от имени начальника Департамента Калинюка Юрия Владимировича:

«Вопросы подготовки педагогических кадров актуальны как в контексте реализации национального проекта «Образование», так и в контексте тех мер, которые принимает сегодня Министерство просвещения России, в том числе в выстраивании системы повышения педагогического мастерства. В Томской области для развития задач кадрового потенциала складывается хорошая практика взаимодействия между органами исполнительной власти – Департамент общего образования, Департамент профессионального образования Томской области – и Томским государственным педагогическим университетом».

Елена Владимировна отметила, что такое взаимодействие позволяет не только оперативно решать текущие задачи по подготовке педагогических кадров и повышению их мастерства, но и настраивать систему образования региона на решение стратегических задач. Для этого подписана программа взаимодействия, которая работает на создание единого образовательного пространства региона, на реализацию кластерной политики в сфере образования и на объединение ресурсов для обеспечение качественной подготовки педагогических кадров.

На пленарном заседании были заслушаны первые доклады специалистов из России, Казахстана и Японии. Лариса Германовна Смышляева, директор научно-образовательного междисциплинарного Центра педагогических технологий развития человеческого потенциала, советник при ректорате ТГПУ, подняла тему «Образовательно-отраслевой кластер как пространство профессионального развития педагогических кадров СПО региона».

Основной акцент выступления Ларисы Германовны был направлен на преподавателя СПО как субъекта взаимодействия образовательно-отраслевых кластеров, новые черты его профессиональной идентичности, новые функции:

«На уровне фокус-групп, в состав которых входили и преподаватели нашего университета, и руководство и преподаватели системы профессионального образования, и представители Большого томского университета, были определены изменения функционала преподавателя тогда, когда он становится субъектом образовательно-отраслевого кластера. Функционал преподавателя преобразовывается в плане дизайна профессионально-образовательной коммуникации, планирования, когда он начинает проектировать содержание образовательных программ, начинает простраивать содержание преподаваемой дисциплины, начинают меняться подходы к проектированию деятельностных моментов практик, меняются форматы профориентации, возникает необходимость работать в кластере так, чтобы можно было решать задачи инклюзивной экономики».

В процессе изменений преподаватель оказывается в ситуации оценки собственных компетенций и анализа того, какие профессиональные навыки и умения необходимо дополнительно проработать. В помощь преподавателям образовательные организации региона, в том числе Томский государственный педагогический университет, реализовали программы курсов повышения квалификации, например, «СПО как ресурс развития человеческого потенциала региона: кластерная политика», «Педагогическая деятельность преподавателя СПО в системе ООК» и другие.

Рассуждение о необходимости дополнительной работы над повышением навыков продолжил Михеев Василий Владимирович, учитель в MEES International School (Токио, Япония), магистр ФПСО ТГПУ, поднимая вопрос о компетенциях выпускника российского вуза для обеспечения профессиональной мобильности на международном уровне.

«Говоря о профессиональной мобильности, стоит отметить, что ключом успеха является особое сочетание мягких навыков и метакомпетенций. Ядро компетенций профессиональной мобильности составят способность к быстрой адаптации, приспособление к новым условиям, готовность к непрерывному образованию и переносу имеющихся знаний на новые объекты и явления, коммуникация, способность решать конфликты, умение убеждать и работать в команде. Отдельно важны профессиональные навыки и знание иностранных языков».

Для прокачки компетенций Василий Владимирович порекомендовал активно пользоваться ресурсами для образования, например, Coursera, платформой МГПУ «Софт-завод», Aiesec, European Solidarity Corps. Отвечая на вопросы слушателей о повышении уровня говорения на иностранным языке, спикер рекомендовал по возможности больше путешествовать или общаться на платформах с носителями изучаемого языка.

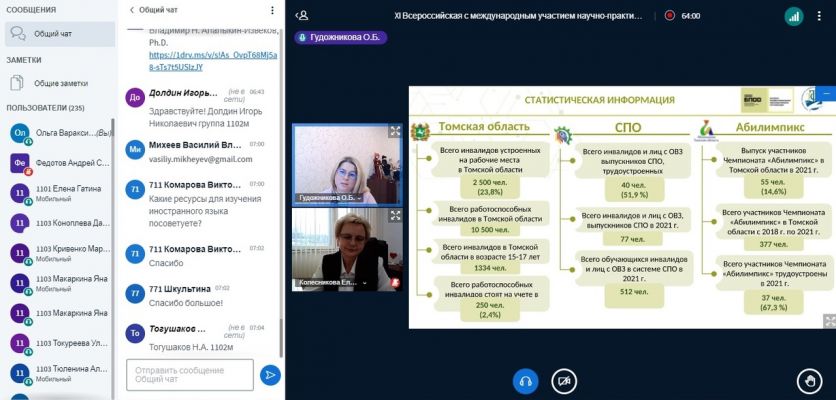

В докладе «Кластерный подход к решению вопросов трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Томской области» Гудожникова Ольга Борисовна, директор ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», рассказала о проекте создания социального кластера по вопросам образования и трудоустройства лиц с инвалидностью.

«Проект призван объединять программы, направленные на достижение общей цели, – повышение доступности образования, уровня трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья в Томской области».

Ольга Борисовна акцентировала внимание коллег на цифрах: из 10 500 работоспособных инвалидов в Томской области имеют рабочие места только 2 500 человек. Для увеличения данного показателя инициаторы проекта налаживают сотрудничество параллельно с работодателями, партнерами и лицами с ОВЗ, планирующими выход на работу. При этом создана модель профориентации и трудоустройства инвалидов в системе СПО, которая включает четыре этапа: ранняя профориентация, оказание индивидуальной профессионально-ориентированной услуги, профориентация при получении профессии и сопровождаемое трудоустройство.

Работа в ключе инклюзивного образования активно ведется на факультете психологии и специального образования ТГПУ. В ходе выступления спикера была озвучена идея реализации магистратуры по инклюзивной экономике, которую поддержали сотрудники ТЭФ, выразив желание открыть на факультете площадку для развития инклюзивной экономики и способствовать получению обучающимися с инвалидностью профессиональных навыков на высоком уровне.

Специалист из Казахстана Рахымбеков Айтбай Жапарович, ассоциированный профессор кафедры агрономии и технических дисциплин, Жетысуский университет им. И. Жансугурова, рассказал о работе системы «школа – колледж – вуз».

«Вопросу профориентации у нас уделяется первоочередное внимание: мы открыли специальные кафедры в 18 школах нашего города, два раза в неделю представители нашего вуза участвуют в практических, теоретических занятиях выпускных классов. В районах образованы специальные профориентационные центры, откуда организуются регулярные видеовещания, непрерывные консультации. При университете также существует колледж, который занимается набором абитуриентов по 22 специальностям, в том числе и по профессиональному обучению».

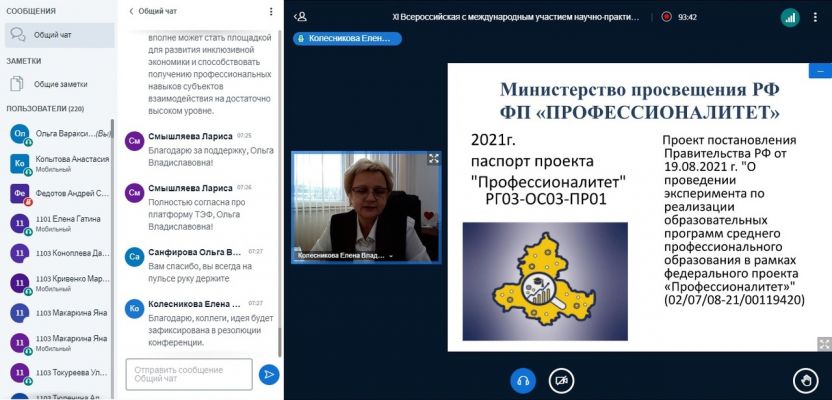

Завершилось пленарное заседание выступлением модератора, декана ТЭФ ТГПУ Елены Владимировны Колесниковой с докладом «Вузовская подготовка педагога нового уровня «Профессионалитет» под запросы региона». Спикер уделила внимание перспективам реализации федерального проекта «Профессионалитет», в экспертную оценку которого входили представители ТГПУ. Проект потребует реструктуризации системы профессионального образования, включающей создание образовательно-производственных центров. Работодатель станет не только заказчиком, но и непосредственным участников подготовки профессиональных кадров. Отраслевые партнеры станут инвесторами для создания новых мастерских на базе колледжей.

Ключевым звеном реализации проекта является введение новой квалификации – мастер-педагог, который должен обладать как общепедагогическими, цифровыми, так и производственными навыками. С целью подготовки педагогов для нового уровня «Профессионалитет» ТГПУ предлагает ряд образовательных программ в рамках магистратуры, бакалавриата и дополнительных образовательных программ повышения квалификации – управление в сфере образования; управление человеческими ресурсами; практическая психология и консультирование в образовании; профориентация и карьерное консультирование; проектирование воспитательного пространства детства и другие.

Работа конференции продолжится в течение двух дней и будет вестись в рамках тематических секционных заседаний, на которых участники обсудят генерацию идей и эффективных моделей непрерывного профессионального образования (региональный, российский и мировой опыт), практики инклюзивного образования, проектно-исследовательскую деятельность молодых талантов. Ссылки на подключение к секциям в качестве слушателей размещены в программе конференции.

16 декабря 2021

Выработка новых единообразных подходов к формированию заработных плат в системе образования и снижение отчетной нагрузки на учителей стали самыми обсуждаемыми вопросами на очередном заседании Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС), созданного при Министерстве просвещения Российской Федерации, под председательством Министра просвещения Сергея Кравцова.

Подводя итоги уходящего года, Сергей Кравцов поблагодарил членов ВЭПС за проделанную работу и призвал их и дальше быть максимально активными в своих регионах, не бояться высказывать свои предложения, общаться с коллегами и делиться с Министерством проблемами, которые волнуют всех.

«Нам важна обратная связь, объективная информация, и мы будем и дальше приглашать членов ВЭПС на всероссийские мероприятия, организовывать очные встречи с ними в ходе поездок в регионы. Ещё раз хочу подчеркнуть, что профессия учителя – самая нужная, самая важная, самая ответственная и именно от неё зависит будущее всей страны», – резюмировал он.

Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милёхин рассказал об основных итогах мониторинга формирования заработных плат в разных субъектах Российской Федерации.

Андрей Милёхин представил ключевые предложения по выработке единых подходов к формированию заработных плат педагогов, что позволит усовершенствовать систему оплаты труда. Это дифференциация размеров ставки с учетом сложности труда и в зависимости от квалификационных уровней, определение унифицированных перечней компенсационных и стимулирующих выплат на уровне Правительства Российской Федерации, на которые может рассчитывать каждый учитель. Рассматриваются механизмы повышения размеров ставок заработных плат педагогических работников.

Сергей Кравцов подчеркнул, что озвученные предложения будут вынесены на обсуждение членов ВЭПС и тщательно проработаны.

«Мы видим, что нужны единые принципы начисления заработных плат, когда есть фиксированная база и понятно, за что выплачиваются стимулирующие. Уверен, что путём обсуждения и голосования мы придём к оптимальной модели», – сказал Министр.

Педагоги поделились своими мнениями по поводу совершенствования системы оплаты труда и подняли вопросы, связанные с поддержкой учителей и повышением престижа профессии.

Комментируя выступления членов Совета, Сергей Кравцов отметил, что ключевая задача школы – обучение и воспитание, поэтому Минпросвещения России, в частности, проанализирует вопросы, связанные с дополнительной нагрузкой на педагогов и формированием штатного расписания.

Также во время заседания подвели итоги пятого Всероссийского съезда учителей сельских школ, участия членов ВЭПС в стратегической сессии «Как мы учим наших детей?», которая прошла во Владивостоке 13 ноября, и представили региональный проект по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики в современной школе.

Справочно

Всероссийский экспертный педагогический совет был создан по инициативе Министра просвещения России. Набор в состав Совета проходил путём открытого всенародного голосования в 2020 году. Всего от учителей из всех регионов страны поступило 1779 заявок. В итоге в новую структуру вошли 168 педагогов. Члены Совета из числа педагогических работников избираются сроком на два года. Совет призван расширить участие педагогов в обсуждении необходимых мер по развитию системы образования и воспитания.

16 декабря 2021

Лыжники ТГПУ продолжают удерживать региональное лидерство

В городе прошла серия состязаний по лыжным гонкам, собравшая на одной лыжне сильнейших спортсменов региона. Студентки факультета физической культуры и спорта ТГПУ принесли вузу победные и призовые места.

На лыжной базе «Янтарь» ДЮСШ им. Л. Егоровой в рамках второго дня программы Открытых региональных соревнований по лыжным гонкам памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ивана Утробина прошли эстафеты среди женских и мужских команд.

В состав каждой из команд входило по четыре участника, которым поочередно предстояло преодолеть этап протяженностью в три километра. В сборную ТГПУ вошли лыжницы с многолетним стажем, студентки четвертого курса факультета физической культуры и спорта Валерия Шинкевич, Екатерина Симакова, Дарья Холбутаева и Елизавета Колчеданцева.

«Мы часто представляем родной университет на городских соревнованиях: Кубок вуза, турниры по беговым и лыжным дисциплинам. Поэтому мы точно решили, что выступим на региональных лыжных гонках. Это очень почетно – защищать честь вуза на соревнованиях регионального уровня», – делится Екатерина Симакова.

Девушки усердно готовились к эстафете: в числе учебных дисциплин у каждой из спортсменок есть «Курс спортивного совершенствования», где студенты ФФКиС оттачивают свои профессиональные навыки в определенном виде спорта. Каждый обучающийся должен посещать по три тренировки в неделю для поддержания физической формы. По итогам курса тренер отслеживает посещение и ставит результат в зачетную книжку, поэтому студенты не прогуливают такие пары.

Серьезно подойдя к подготовке, девушки достойно выступили на областном турнире: женская сборная ТГПУ заняла на соревнованиях второе место.

Отличились наши спортсменки и на Чемпионате и Первенстве Томской области по лыжным гонкам в дисциплине «Спринт свободным стилем». На этом турнире ТГПУ представили Екатерина Симакова и Дарья Холбутаева. Студентки выступали в группе «Женщины 18 лет и старше».

Отличились наши спортсменки и на Чемпионате и Первенстве Томской области по лыжным гонкам в дисциплине «Спринт свободным стилем». На этом турнире ТГПУ представили Екатерина Симакова и Дарья Холбутаева. Студентки выступали в группе «Женщины 18 лет и старше».

Соревнуясь в «свободном стиле», спортсмен может сам выбирать способ передвижения по дистанции. Турнир в этом году провели в одном из новых форматов соревнований: забег начали с квалификации, которая проводилась в формате раздельного старта лыжников в зависимости от рейтинга, включающего количество очков, набранных спортсменом. После квалификации лидирующие спортсмены соревновались в финальной части спринта, проходившей в виде забегов на выбывание – спринтерских. По его итогам Екатерина заняла первое место, Дарья же забрала серебро.

«Соперники были достойные, мы с ними с самого старта оторвались от остальных спортсменов и соревновались между собой. Здорово, когда есть конкуренты, мотивирующие выкладываться на все сто, иначе не было бы стимула стараться», – рассказала Дарья.

Студенты факультета физической культуры и спорта ТГПУ традиционно показывают лучшие результаты на всех уровнях соревнований в разных видах спорта, и лыжный спорт – не исключение.

15 декабря 2021

Технопарк универсальных педагогических компетенций ТГПУ начнет работу уже этой зимой. Пространство для студентов и сотрудников университета откроет возможность работы в научных лабораториях и проектных кабинетах по модулям. Для реализации этой деятельности, направленной на повышение качества педагогического образования, в вуз продолжает поступать новое современное оборудование.

В сегодняшнем выпуске видеоэкскурсий «Что и где будет в Технопарке Томского Педагогического» вместе с деканом БХФ ТГПУ Александром Владимировичем Фатеевым посмотрим, что заготовлено в Технопарке ТГПУ для всех, кто интересуется естественно-научным направлением.

15 декабря 2021

Студенты ТГПУ представят университет на Всероссийском студенческом форуме педагогических вузов

15 декабря 2021 года на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета в онлайн-формате стартует Всероссийский студенческий форум педагогических вузов. 33 студента Томского государственного педагогического университета присоединятся к участию в масштабном профессиональном событии.

Суммарно на площадках форума встретятся более 1000 представителей педагогического сообщества из 32 педагогических вузов России. В трехдневной программе форума – панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, презентации, которые пройдут на тематических площадках: «СКС Профсоюза», «Молодые педагоги», «Волонтеры Победы», «РСО», «АССК России», «Русский язык», «Лидеры мнений». Участников ждут мастер-классы от экспертов на актуальные темы: «Структура медиаконтента. Текст как проект», «Инстаграм. Быстрый старт», «Ораторское искусство», участие в ток-шоу «Лидер в цифровом пространстве», прохождение тренинга «Я то, что я смотрю».

На форуме также состоятся презентации проекта «ТопБЛОГ», Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты», Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», арт-кластера «Таврида», лекция «Ключевые аспекты Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи» и различные образовательные мероприятия.

По итогам форума будут презентованы сетевые проекты площадок, разработанные совместно с участниками форума, составлен совместный план работы педагогических вузов на 2022 год, а также создана площадка по интеграции и обмену опытом между представителями педагогических вузов России.

15 декабря 2021

Финал Областного детского телепроекта «Будь готов!» состоялся в ТГПУ

В спортивном комплексе Томского государственного педагогического университета прошел финал пятого Областного детского телепроекта «Будь готов!». За победу в спортивном состязании боролись команды из Томска, Бакчара и Верхнекетского района.

Телепроект «Будь готов!» популяризирует всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» и вовлекает молодое поколение в системные занятия физкультурой и спортом. Уже 5 лет испытания полуфиналов и финалов проходят на базе СОК ТГПУ. Разрабатывают и проводят соревнования ежегодно сотрудники факультета физической культуры и спорта ТГПУ, в организации помогают студенты вуза. Состязания не повторяются из года в год. Оценивают выступления участников ведущие спортсмены и специалисты Регионального центра тестирования комплекса ГТО в Томской области. Телеформат состязаний обеспечивают специалисты Телерадиокомпании ГТРК «Томск».

«Важно, чтобы состязания получились интересные и в то же время, чтобы они были связаны с ГТО. Мы взяли состязания на скорость, челночный бег, а также прыжки, отжимания... Если какое-то задание вызывает сомнения, мы сначала сами со студентами пробуем его выполнить. Стараемся, чтобы это было зрелищно, интересно, ново для детей», – говорит Инесса Владимировна Золотавина, старший преподаватель ФФКиС ТГПУ, разработчик соревнований.

В проекте 2021 года, который стартовал в октябре, приняли участие дети из 28 школ Томской области. Чтобы попасть на телевизионные полуфиналы, школьники прошли череду испытаний: сначала соревновались классами внутри одной школы, затем в районах среди школ, выполняя упражнения, основанные на включенных в комплекс ГТО, – отжимания, прыжки в длину, метание мяча, бег на 60 и 1500 метров, гибкость. По итогам отборочных этапов были определены шесть школ, представители которых встретились уже в телевизионных полуфинальных состязаниях, – это образовательные учреждения Томска, Каргасокского, Бакчарского, Верхнекетского, Асиновского, Томского и Колпашевского районов. В полуфиналах участники преодолели испытания на силу, выносливость, выдержку и командный дух.

«Здоровый ребенок – это счастье в семье, успех в будущем. Проект поддерживают и муниципальные органы управления образования. Главы муниципальных образований также с большой заинтересованностью реализуют проект на местах, радуются успехам детей, – отметила на втором полуфинале заместитель начальника департамента общего образования Томской области Елена Вениаминовна Вторина. – Но основная победа – это укрепление здоровья. Все старты носят мотивирующий характер, это привлечение детей к спорту, к здоровому образу жизни. Мы за то, чтобы данный проект жил и развивался».

По результатам определились три команды-финалиста из Томска, села Бакчар и Верхнекетского района. На заключительном этапе участники прошли восемь этапов, содержащих элементы нормативов ГТО и подготовленных специалистами ФФКиС ТГПУ. Каждый тур финала – командный: школьники выступали в командах и учились побеждать вместе.

Поддержал участников масштабного проекта во время финала ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Николаевич Макаренко, который отметил важность реализации спортивных состязаний:

«Сегодняшние спортивные соревнования научили ребят здоровой конкуренции. Томский государственный педагогический университет, на базе которого проходит финал, готов всячески в будущем поддерживать такие проекты, привлекать к их организации наших студентов и преподавателей».

Глава вуза уточнил, что в перспективе проект может расширить географию участников, однако его идея – дать школьникам возможность спортивного развития – останется неизменной. Важным ректор ТГПУ считает проект и для студентов вуза, так как в процессе проведения будущие педагоги занимаются деятельностью, которая ждет их спустя несколько лет, когда они окончат университет и придут работать в школу.

Несмотря на ответственную подготовку каждой команды, финальные испытания определили победителя и призеров проекта «Будь ГоТОв!» 2021 года. Первое место заняла команда из Белого Яра (Вехнекетский район), второе – у ребята из села Бакчар, а третье – у школьников из Томска.

15 декабря 2021

Команда ТВ ТГПУ участвует в финале Российской национальной премии «Студент года – 2021»

В течение недели в дистанционном формате проходят мероприятия финала Российской национальной премии «Студент года – 2021» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Томский государственный педагогический университет представляет команда Студенческой студии ТВ ТГПУ, которая борется за победу в коллективной номинации «Студенческое медиа года».

В этапах заключительного этапа премии принимают участие 600 студентов из 71 региона, которые ранее достойно выступили на региональных турах. Конкурс проходит в разных номинациях: «Общественник года», «Интеллект года», «Председатель совета обучающихся года», «Студенческое медиа года», «Добровольческое объединение года» и других.

«Эта неделя для 600 финалистов «Студента года» будет не по-зимнему горячей. Шесть индивидуальных и шесть групповых номинаций ищут своих победителей. И, конечно, главный титул. Это будет победитель, который обошел более 8000 соперников из 75 регионов. Но для нас очень важна не столько соревновательная среда, сколько задел на формирование сообщества активных, целеустремленных, разносторонне развитых студентов из разных уголков России, их коммуникация с экспертами, обучение и мотивация не останавливаться на достигнутом. Ведь так важно иметь возможность оценить результаты своей работы, оказаться в сообществе единомышленников, в среде, которая вдохновляет, найти своих людей. Именно с такими смыслами Российский Союз Молодежи с 2014 года реализует масштабный конкурсный и образовательный проект – Российская национальная премия «Студент года», – отметил Председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Четыре дня команды и индивидуальные участники будут проходить испытания финала, среди которых самопрезентация, тесты, кейсы, дебаты, проектирование, баркемп. В программу включены также образовательно-деловые встречи с экспертами и сессии обратной связи по номинациям.

Имена победителей будут определены и озвучены 20 декабря 2021 года в ходе торжественной церемонии награждения. В экспертный состав премии «Студент года» вошли общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности.

Российская национальная премия «Студент года» – официальное мероприятие «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Организаторы – Министерство образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Администрация Томской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

14 декабря 2021

В ноябре началась и продолжилась в декабре работа над постановкой спектакля, посвященного личности и творчеству А.М. Волкова, выпускника Томского учительского института. Рабочее название спектакля «Волков. И чё?».

Для формирования групп участников театрального проекта был запущен заявочный лист, в котором каждому соискателю необходимо было описать свой опыт в качестве актера или художника. В результате сформированы две группы студентов, которые планируют выступить в проекте как актеры или художники-постановщики.

Подготовка к спектаклю началась в ноябре и продолжилась в декабре серией мастер-классов, которые направлены на развитие актерского мастерства. Во время МК студенты получали задания от режиссера проекта Катерины Костиной, актрисы и режиссера ТЮЗа, в которых, исходя из особенности ситуации, необходимо было исполнить определенные роли. Например, в ситуации мнимой аварии разыграть сцену с позиции трех персонажей, причем каждый мог выбрать на свое усмотрение участника события.

«Сначала ребята в сцене аварии пытались представить достаточно сложных персонажей. Не всем удавалось реалистично исполнить роль, участники переигрывали, «выпадали» из своих ролей, – рассказывает Никита Пугачев, студент ИФФ.

Занятия по актерскому мастерству должны сформировать у студентов естественность в игре, эмпатию, умение слышать партнера, реагировать на него.

«Тренинги нужны для того, чтобы почувствовать театр не со стороны костюмированного представления. Для этого важно найти свой стиль, чтобы зрителям было интересно, чтобы они поверили в происходящее на сцене», – считает Катерина Костина.

Тренинги также направлены на умение ребятами выражать свои мысли. Студентам предложили в разных жанрах создать собственные истории на различные темы. Вначале каждый «автор» зачитывал свое произведение и выслушивал мнения студентов и режиссера. Затем ребята менялись историями, и уже нужно было написать свою версию «чужого» текста. По мнению Катерины Костиной, такая работа еще имеет концептуальный смысл. По задумке спектакль ставит основной задачей создать свою версию личности и творчества А.М. Волкова, поэтому через такие тренинги важно «влезть» в шкуру писателя, который «переработал» сказку Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» и считал, что русская версия «Волшебник Изумрудного города» – оригинальная авторская книга.

Очередным заданием студентам стало осмысление передачи и фильма об А.М. Волкове, обсуждение которых планируется в ближайшее время.

14 декабря 2021

Новости Минпросвещения РФ: Сергей Кравцов исполнит желание ребенка в рамках акции «Ёлка добра»

В Санкт-Петербурге стартовала акция «Ёлка добра», ее открыли Министр просвещения России Сергей Кравцов и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они сняли с елки открытки с желаниями детей из детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных и многодетных семей из Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день организаторы акции собрали открытки от 1200 маленьких петербуржцев. Все пожелания разместятся в Санкт-Петербурге на 23 елках, которые установят в Смольном, в Невской Ратуше, в Законодательном Собрании, в районных администрациях и в деловых торговых центрах. Ближе к Новому году елки появятся на Дворцовой и Манежной площадях.

«Очень важно, чтобы те желания, которые загадают дети в новогоднюю ночь, исполнились. Я хочу пожелать каждому ребенку в новом году найти себя, быть счастливым и не забывать про родителей, с уважением относиться к учителям. Мы со своей стороны будем все делать, чтобы, как поручил Президент нашей страны, развить таланты каждого ребенка», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр просвещения снял с елки открытку с желанием Полины (4 года) из Центрального района Санкт-Петербурга. Девочка мечтала получить куклу – принцессу Амелию. Лидия (9 лет) из Петроградского района попросила у Деда Мороза набор робототехники. Мечту о кукольном доме Деду Морозу адресовала Кира (6 лет) из Красносельского района.

Справочно

Проект «Ёлка добра» проводится в Санкт‑Петербурге второй год подряд. В прошлом году было собрано порядка 25 подарков для детей из разных социальных учреждений. В акции принимают участие воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных и многодетных семей.

На обратной стороне открытки-варежки дети пишут письмо Деду Морозу, в котором указывают свой желанный подарок. Каждый может подарить детям настоящий праздник, для этого необходимо снять с «Ёлки добра» понравившуюся «варежку» с пожеланием и следовать инструкции: зарегистрироваться по телефону или в официальных группах в социальных сетях, привезти подарок организаторам.

14 декабря 2021

В ТГПУ обсудили вопросы детской инициативы как условия личностного развития ребенка

В Томском государственном педагогическом университете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Детская инициатива как условие личностного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста».

На открытии с приветственным словом к участникам и гостям конференции обратилась проректор по научной работе ТГПУ Полева Елена Александровна, которая отметила, что тема конференции сверхактуальна и лежит в поверхности детской и взрослой психологии на всех ступенях образования.

Пленарное заседание конференции открыл Народный учитель РФ, зав. Научно-исследовательской лаборатории эмоционального образования Парка ИОП ИРПО ТГПУ Александр Геннадьевич Сайбединов, который в своем докладе отметил, что «инициатива – это осознанная востребованность системы образования и серьезный драйвер в вопросах переосмысления современной дидактики». Спикер из Москвы Тюменцева Наталия Сергеевна, руководитель, эксперт по оценке качества дошкольного образования, методист ООО УМЦ ДПО «Апельсин» и образовательного проекта «Счастливый детский сад», обозначила, что при правильно созданных условиях инициативность является ключевым новообразованием дошкольного возраста.

На площадке Института детства и артпедагогики ТГПУ в рамках конференции работали три секции. Тематика докладов первой секции «Основные направления работы дошкольных учреждений и начальной школы по развитию инициативности и самостоятельности дошкольников и детей младшего школьного возраста в условиях стандартизации образования» под руководством к.пед.н., доцента кафедры педагогики и методики начального образования Г.Х. Вахитовой вызвала широкий интерес среди ученых, учителей начальной школы, воспитателей дошкольных организаций и студентов. Участники секции смогли обсудить проблемы организации и развития детской инициативности не только в различных учреждениях Томского региона, но и далеко за его пределами: Казахстан, Монголия, ДНР.

Ученые-исследователи Вахитова Галия Хамитовна, зав. кабинетом предшкольного образования «Развивайка» ИДиА ТГПУ, и Семенова Наталия Альбертовна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и методики начального образования ИДиА, директор ИРПО, отметили важность изучения различных смысловых аспектов самого термина «инициативность», принципов и условий развития.

«Для успешного развития детской инициативности необходимо изучать не только условия поддержки, но и основы для противодействия детской исследовательской инициативы, связанные с заботой о безопасности ребенка, существующими предрассудками, стереотипами, дефицитом времени, знаний и компетенций взрослого», – отметила Семенова Наталия Альбертовна.

Большая часть докладов была посвящена способам поддержки и развития детской инициативы на разных возрастных этапах и в разных видах деятельности. Спикеры рассматривали ресурсы внеурочной деятельности для развития самостоятельности детей (И.О. Кириллова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №198», г. Северск); возможности использования ассоциативных карт на уроках в начальной школе (Н.И. Бенеш, к.пед.н., доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова, республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск); роль школьных инициативных советов (Е.Б. Путинцева, учитель начальных классов МБОУ СОШ №49 г. Томска); задачи надпредметных курсов (Л.Г. Гончарова, В.В. Кривоусова, учителя начальных классов ГБОУ гимназия №405 г. Санкт-Петербурга); потенциал работы клубов русского языка для развития коммуникативной инициативности (Э.П. Леонтьев, канд.филол.н., преподаватель Международного центра образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой (Россия, Иваново)/Управление образованием, искусством и культурой Увурхангайского аймака, Монголия, Арвайхээр; Жигжидсүрэн Баяртогтох, учитель общеобразовательной школы №1, г. Арвайхээр, Монголия).

«Становясь участником клуба, монгольский школьник вовлекается в активный полилог, сознательное коммуникативное согласование действий, что способствует эффективному развитию речи монгольских обучающихся и сохранению высокой мотивации и инициативности самих обучающихся к изучению русского языка», – говорит Э.П. Леонтьев.

Большой интерес вызвали выступления спикеров из детских садов. Воспитатели убеждены, что базовым возрастом для развития детской инициативности является дошкольный. Именно в детских садах необходимо использовать различные формы и направления работы не только с самими детьми, но и их родителями. Современные формы, задающие вектор работы с детской инициативностью, не только с детьми, но их родителями, представили С.А. Казанцева, старший воспитатель МБОУ «Гимназия №11» г. Бийск (Алтайский края), Ю.Н. Кондратьева, старший воспитатель; Т.В. Большанина, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Молодёжный» (Томский район), Е.С. Калягина, воспитатель МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка» (г. Асино Томской области), Н.И. Кузьмина, старший воспитатель МАДОУ №85 г. Томска.

«Экскурсия с ребенком по улицам родного города, изготовление фотографий, подбор информации по выбранному зданию, составление доклада по теме – такие формы совместной работы родителей и детей инициируют познавательную активность, развивают коммуникативные навыки и раскрывают различные стороны дошкольников», – убеждена Казанцева Светлана Александровна.

Опыт представления различных подходов к развитию детской инициативности позволяет сопоставлять, сравнивать и вычленять лучшие практики и их дальнейшее совершенствование.

В работе второй секции «Специфика организации предметно-пространственной развивающей среды, способствующей поддержке и развитию детской инициативы», модератором которой выступила Яркина Татьяна Николаевна, к.пед.н., заведующий кафедрой дошкольного образования, приняли участие более 40 человек – представители дошкольных образовательных организаций г. Томска, Томского района, Томской области и г. Бийска.

В работе был представлен интересный педагогический опыт развития самостоятельности дошкольников и поддержки их инициативы через реализацию парной коммуникации, театрализованную деятельность, использования возможностей предметно-развивающей среды Монтессори-группы, песочной анимации.

Педагог-психолог МАДОУ №13 г. Томска Е.Г. Акулова рассказала, как используется потенциал организованной в детском саду предметно-развивающей среды для развития самостоятельности и инициативы детей с ОВЗ. Педагоги МАДОУ №82 г. Томска Т.В. Завьялова и Н.А. Колупаева поделились опытом развития детской самостоятельности и инициативы через организацию различных видов театра. Особый интерес у студентов вызвала демонстрация изготовленных педагогами масок, атрибутов для театрализованных постановок.

Коллеги из МАДОУ «ЦРР – Академия Крохи» п. Зональная Станция, Томского района» Пономарева Анна Ивановна и Апет Ольга Николаевна впечатлили своим педагогическим опытом. Воспитатели развивают самостоятельность и инициативность воспитанников посредством брендирования. Воспитанники данного детского сада в рамках совета выбирают названия своих групп, определяют свои локальные акты, ценности и символы, традиции и ритуалы и даже «заполняют» книгу жалоб и предложений для разрешения возникающих конфликтов и обид.

Колоссальные возможности поддержки инициативы и развития самостоятельности заложены в предметной среде МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка» г. Асино Томской области. Так, старший воспитатель Марченко Анна Юрьевна представила организованный в данном детском саду Техноград, как уникальную среду для развития детской инициативы старших дошкольников. Техноград включает в себя: Мультиград, Эврикаград, Космоград, Медиаград, Интеллек-град и др.

Стоит отметить, что все представленные выступления актуальные, современные, интересные и, безусловно, практико-ориентированные.

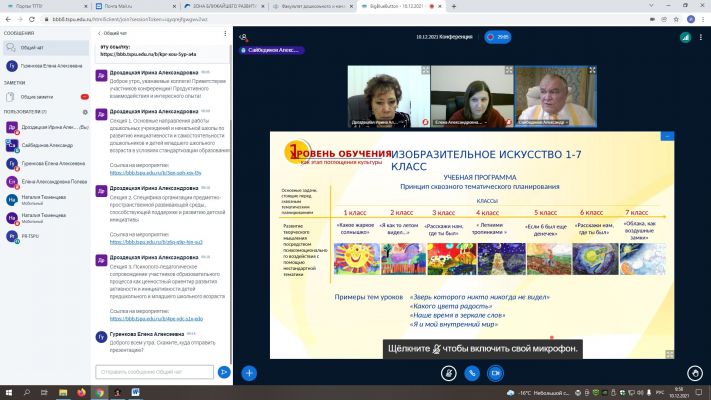

В рамках работы третьей секции «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса как ценностный ориентир развития активности и инициативности детей предшкольного и младшего школьного возраста под руководством Шваревой Ольги Васильевны, заместителя директора ИДиА, старшего преподавателя кафедры педагогики и методики начального образования факультета дошкольного и начального образования ИДиА ТГПУ, было представлено 16 докладов.

Докладчики осветили вопросы развития инициативы нормотипичных дошкольников и детей младшего школьного возраста через разнообразные формы и методы работы, а также акцентировали внимание на развитии самостоятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одними из эмоционально представленных докладов по поддержке детской инициативы стало выступление И.А. Резаевой, воспитателя МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка» г. Асино Томской области:

«Как показал мой собственный педагогический опыт, адвент-календарь является одной из успешных форм поддержки детской инициативы, вызывающей положительный эмоциональный отклик у детей дошкольного возраста».

М.Н. Кузнецова, заведующая МБДОУ «Детский сад д. Воронино», Томской области, поделалась опытом развития детской инициативы через организацию биолаборатории.

У участников конференции особый интерес вызвал доклад М.А. Сергеевой, учителя начальных классов МБОУ СОШ №49 г. Томска, представившей собственный опыт формирования и развития читательской инициативы детей младшего школьного возраста через организацию встреч с писателями г. Томска, посещения библиотек г. Томска:

«Основными формами работы с детской образовательной инициативой в моем классе являются занятия эмоционального погружения, литературная гостиная, в рамках которых организую «Поле желаний» с целью выявления интереса к чтению у младших школьников, мозговой штурм по прочитанным произведениям».

В рамках секции большинство докладов соответствовали ее тематике, докладчики продемонстрировали свой педагогический опыт и исследовательские компетенции.

По итогам конференции стоит отметить, что в каждой из трех секций участникам удалось не только поделиться опытом, но и зафиксировать идеи из выступлений коллег для реализации на базе своих образовательно-воспитательных учреждений.

13 декабря 2021

Против коррупции: работа ТВ ТГПУ – в лидерах регионального конкурса

Региональный конкурс антикоррупционной социальной рекламы прошел в Томской области, организатором выступила Администрация региона. Работа в формате видео, представленная студенческой студией ТВ ТГПУ, получила высокие оценки жюри и вошла в число победителей.

13 декабря 2021

Школьники города и студенты из Томска и Санкт-Петербурга стали участниками III Региональной открытой сетевой конференции медиапроектов школьников и студентов «Медиасреда. Личность. Творчество». Научное мероприятие ежегодно проводится кафедрой русского языка ИФФ ТГПУ в партнерстве с Региональным центром развития образования и школой № 36 г. Томска.

13 декабря 2021

Будущие абитуриенты педвуза проверили педагогические знания на олимпиаде ТГПУ

В стенах Томского государственного педагогического университета прошел заключительный этап Открытой региональной олимпиады школьников по педагогике в очном формате на тему «Педагогический технопарк».

13 декабря 2021

Томский исторический десант в Новосибирске

В Новосибирске состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Патриот: актуальные вопросы военной истории России и ее силовых структур» на тему «Военная история России и воспитание гражданственности». ТГПУ на социально значимом научном мероприятии представляла команда студентов историко-филологического факультета: Сергей Аристархов, Алёна Бурлий, Евгений Корейбо, Егор Машуров, Александр Толстик, Елизавета Чернова и Татьяна Ярощук.

Все участники выступили с заранее подготовленными докладами и презентациями, посвященными разным аспектам истории нашего города времен Великой Отечественной войны и созданными в рамках общефакультетского научно-исследовательского проекта «Тыловой Томск на карте Победы».

Как рассказал руководитель поездки, доцент кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию ИФФ ТГПУ Павел Леонидович Нестеренко, слушателями докладов и зрителями презентаций наших студентов были не только сверстники, но и авторитетные ученые из Новосибирска, Барабинска, Барнаула, Севастополя, Перми, представители администрации Новосибирска и Новосибирской области, сотрудники местных историко-краеведческих музеев, члены и руководители региональных отделений военно-патриотических клубов, участники локальных вооруженных конфликтов.

«Знание истории и ее сохранение помогает человечеству не повторять своих ошибок и двигаться дальше, – делится студент НГПУ Николаев Илья. – Как раз история всей Второй мировой войны – ошибка, которую никто больше не хочет повторять. И мы, историки, призваны охранять эту память и не допускать ложное ее толкование».

Работа конференции была организована и одновременно проведена на нескольких площадках – Исторического парка «Россия – моя история», Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова.

По отзывам студентов ТГПУ, наибольший интерес новосибирской аудитории вызвал доклад-презентация Сергея Аристархова «Тыловой Томск на карте Победы» как интерактивный патриотический проект Томского государственного педагогического университета».

«Данное обстоятельство подтверждает правильность научно-исследовательской работы студентов-историков нашего вуза, наличие в этой и других, связанных с нею сюжетов, перспективы дальнейшей научной работы», – отмечает Павел Леонидович.

Опыт публичных выступлений на подобных конференциях невозможно переоценить. Умение преодолеть неизбежное волнение, синхронизировать текст устного выступления с визуальной информацией, ответить на вопросы публики, подискутировать в зале и кулуарно – все это формирует образ современного школьного учителя истории и повышает уровень его профессионализма.

13 декабря 2021

Цифровая образовательная среда: участие ТГПУ в национальном проекте

В школах города Томска и Томской области преподаватели ТГПУ провели курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие современных педагогических компетенций» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», реализованного совместно с ТОИПКРО.

13 декабря 2021

В Томске прошли полуфинал и финал масштабного фестиваля самодеятельного творчества студентов и работающей молодежи города «Молодежный формат». Томский Педагогический на конкурсе представили творческие коллективы ИФФ, ФПСО, ИИЯМС, ФМФ и ИДиА и привезли призовое место.

«Молодежь Томска заскучала по движу, когда все происходит не только в стенах своей организации. Фестиваль – это встреча разных студентов, разных творческих подходов, а в этом году это встреча команд! Впервые фестиваль – это командная работа, и мы видим, насколько трепетно команды относятся к выходу на сцену: номер, лексика, костюмы, образы, подача. Это возможность всем творческим ребятам разом побывать на сцене и заявить о себе на весь город. Мы лицезрели невероятные постановки не только в театре и в хореографии, каждый выход в вокале – будто маленькое представление, и это заслуга команд организаций», – уверена Наталья Михайловна Косовских, директор Центра воспитательной работы и молодежной политики ТГПУ.

«Я в восторге от фестиваля! Будучи экспертом международных фестивалей различных стран вижу, какой высокий уровень профессионализма показывают выступающие. Мы с другими экспертами были готовы, что будет студенческая самодеятельность, но на сцене мы увидели отлично подготовленных артистов. Не осталось сомнений, что за этими номерами стоят часы тренировок и репетиций, идеальное знание материала выступления и кропотливая подготовка: отличные образы, костюмы и даже элементы хореографии», – делится Ольга Чикало, певица, руководитель студии вокала «Голоs», президент ассоциации исполнительских искусств Сибири.

В день заключительного этапа коллективы Томска представили на сцене фестиваля постановку «Томск-студенческий» – театрализацию из перформансов только тех команд, которые прошли в финал. У каждой был свой вектор, в котором необходимо было выстроить номер, чтобы он органично вписался в постановку. Хор ИФФ ТГПУ представил песню «Индиго».

«У нас была тема «Исполнение мечты», и песня «Индиго», по нашему мнению, полностью подошла к концепции. Хотя она не такая радужная, в ней есть боевой настрой, решительность и главное – сила, которая помогает человеку исполнять мечты», – рассказывает руководитель хора, студент ИФФ Максим Гончаров.

На «Молодежном формате» соревновались лучшие студенческие коллективы Томска, многие из которых не планируют быть профессионально связаны с творчеством. Однако, как отмечали эксперты, отличить будущего танцовщика или вокалиста от учителя истории порой было невозможно: команды уверенно проходили кастинги и выступали на достойном уровне. Хор историко-филологического факультета занял призовое место в номинации «Вокал», однако каждая команда вуза получила опыт и рекомендации от экспертов для будущей проработки своих номеров.

13 декабря 2021

Научные исследования как ресурс повышения качества педагогического образования: круглый стол в ТГПУ

В рамках мероприятий Международной конференции «Образовательные экосистемы: условие нового качества образования и ресурс развития» на базе Томского Педагогического прошел круглый стол «Научные исследования как ресурс повышения качества педагогического образования: экосистемное измерение».

В качестве спикеров в научном событии приняли участие Поздеева Светлана Ивановна, д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и методики начального образования Института детства и артпедагогики ТГПУ, Валеева Роза Алексеевна, д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Калимуллин Айдар Минимансурович, д-р. ист. наук, профессор, директор Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Галимов Алмаз Мирзанурович, д-р. пед. наук, профессор, заместитель директора по образовательной деятельности Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета, Егорова Галина Ивановна, д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогического и специального образования, Ниязова Амина Абтрахмановна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогического и специального образования Сургутского государственного педагогического университета. В качестве спикера и модератора выступила Смышляева Лариса Германовна, д-р. пед. наук, доцент, директор научно-образовательного междисциплинарного Центра педагогических технологий развития человеческого потенциала, советник при ректорате ТГПУ, эксперт Института образования ТГУ.

Круглый стол с приветственным словом и обозначением проблематики открыла Л.Г. Смышляева:

«Мы рискнули идентифицировать наш разговор как дискуссию с новым мировоззренческим фокусом – экосистемный подход. Мы только начинаем его осмысливать, но, возможно, в ходе работы круглого стола будет выработано более точное его понимание».

Чтобы задать рамку экосистемного подхода, первой из спикеров выступила Лариса Германовна Смышляева. В своем докладе «Экосистемные сценарии организации междисциплинарных научных исследований проблем развития человеческого потенциала», основываясь на концепции экосистемного измерения образования Рональда Барнетта, социального философа и заслуженного профессора Института образования Лондонского университета, спикер обозначила идентификационные признаки экосистемы и отметила важность экосистемного подхода, которая обусловлена вызовами современного мира и новыми кризисами человека. Для образования человек – ключевой субъект, и важной задачей становится благополучие его знаньевого и профессионального развития:

«Обнаружить уникальный опыт и уникальную индивидуальность каждого человека для идентификации его трудового потенциала с целью дальнейшей капитализации – ключевой смысл и результат практик профессионализации», – комментирует Лариса Германовна.

Осознавая человека как (сверх)сложную целостность, необходимо трансформировать практики работы с ним в системе образования. Опираясь на результаты социологических исследований мнений работодателей, выступающая обозначила новые акценты в предметности современного научно-педагогического исследования: развитие личности и педагогическое сопровождение психологического благополучия взросления; образовательные технологии, формирующие и развивающие функциональную грамотность; новые технологии андрагогики; образовательные технологии, формирующие и развивающие функциональную грамотность; самообразование и карьерное конструирование на протяжении всей жизни; взаимосвязь образования и экономики (экосистемные форматы), в т.ч. развитие практик СПО (региональные сценарии). Экосистемная организация междисциплинарных научных исследования, по мнению докладчика, может продуктивно реализоваться и частично реализуется в сотрудничестве научных коллективов в рамках Большого университета с включением как Центра занятости, общеобразовательных и средних профессиональных организаций Томской области, так и вузов-партнеров в РФ и за рубежом.

С докладом «Международные тренды в исследованиях педагогического образования» выступила представитель Казанского (Приволжского) федерального университета Валеева Роза Алексеевна. В ходе рассуждения об особенностях проблематики подходов и методологии зарубежных исследований спикер обозначила основные тренды: траектория профессионализации / универсализации, позиционирование исследования по отношению к политике и практике образования, повышение роли стандартов, технологии и коммуникации – влияние цифровизации, непрерывность педагогического образования (т.е. связи между подготовкой, адаптацией и повышением квалификации), профориентация и отбор на учительскую профессию, практическая ориентированность педагогического образования. Особо докладчик остановилась на том, что в зависимости от страны могут меняться вектор и подходы исследования. Также она отметила, что повышенный интерес вызывает у зарубежных ученых такая проблема в исследованиях, как адаптация выпускника вуза в профессии. Данная тема мало изучена в отличие от проблем подготовки и повышения квалификации педагога. В своем докладе Валеева Р.А. поделилась опытом участия КФУ в международных исследованиях, отметив, что потребовалось несколько лет, чтобы стать узнаваемым игроком на поле международных исследованиях, но сегодня в багаже ученых из Казани несколько монографий, изданных совместно с Яном Ментером, профессором Оксфордского университета, который занимается исследованиями и научными разработками по направлению педагогического образования.

Следующими спикерами от КФУ стали Калимуллин Айдар Минимансурович и Галимов Алмаз Мирзанурович. Первый спикер обозначил важность участия КФУ в российских и международных исследованиях, что позволило российскому университету стать конкурентоспособным не только среди российских, но и зарубежных вузов. А.М. Галимов в своем докладе «Перспективные междисциплинарные исследования в образовании: приоритеты Казанского федерального университета» рассказал, как через определение перспективных направлений междисциплинарных исследований, предполагающего интеграцию различных научных областей с педагогической наукой, были выделены значимые направления междисциплинарных исследований. В результате новыми направлениями 2021 года в области Education+Medicine стали: освоение основ медицинского цифрового оборудования в рамках подготовки медицинских кадров; методология интерпретации результатов информационной диагностики; искусственный интеллект в медицине и обновление содержания подготовки медицинских кадров; профилактика профессиональной деформации и эмоционального выгорания медицинских кадров; психическое здоровье в условиях пандемии (врачей, пациентов); дистанционный контроль и консультативное сопровождение (операционных, диагностических и др. процессов); развитие методологии телемедицины (доступ к медицинской помощи, стоимость, рентабельность, опыт пациентов, клинический опыт); подготовка студентов медицинских вузов к телездравоохранению (языковая, коммуникативная и др. компетенции); формирование дизайн-мышления студентов медицинских вузов, предполагающего оперативные творческие и инновационные решения возникающих проблем, связанных с обучением и уходом за пациентами; геймификация в медицинском образовании (квест-комнаты, квест-боксы).

С докладом «Научные исследования как ресурс развития профессионализма педагога: экосистемный подход» выступила Поздеева Светлана Ивановна. Эксперт выделила две группы исследований: эмпирические и специально организованные. Первый присущ педагогам-практикам, а второй – ученым.

«Исследование из элитарной деятельности превращается в способ решения профессиональных задач в условиях функционально-смысловой неопределенности и влияет на развитие профессионализма педагога», – отмечает Светлана Ивановна.

Спикер уверена, что участие в образовательных инновациях становится условием развития и становления профессионала в педагогической сфере. Экосистемный подход в организации эмпирических исследований отличается, по мнению эксперта, разнообразием в темах и направлениях, видах исследований, способах участия в них и другом. Организованный же подход меняет понимание научной школы в педагогике: от общих тем исследователи уходят к единой концептуальной основе. Светлана Ивановна предложила несколько способов соорганизации двух типов исследования: создание совместных научных продуктов, обновление аспирантуры, включение разных типов научно-педагогических школ.

Специалисты Сургутского государственного педагогического университета рассматривали педагогический вуз с позиции образовательной экосистемы подготовки выпускников для будущего региона. Создание в вузе экосистемы современного педагогического образования позволит выпускнику университета использовать приобретенные знания с международными требованиями. Однако процесс создания экосистем сталкивается с глобальными вызовами: формирование надпрофессиональных компетенций, непрерывное, высокоскоростное образование и другими. Для адаптации вуза к экосистемному подходу эксперты меняют содержание и технологии преподавания, осуществляют мониторинг и методическую поддержку формирования подхода к образованию.

В завершении круглого стола участники высказали мнение о необходимости проведении научно-педагогических исследований с применением экосистемного подхода как коллаборацию ученых, представителей различных университетов и стран. Одним из таких форматов может стать VIII Международный форум по педагогическому образованию IFTE – одна из главных в мире дискуссионных площадок для представителей сферы образования и психологии со всего мира, основная тема которого в 2022 году – «Образование, профессиональное развитие и сохранение здоровья учителя в XXI веке» (с 25 по 27 мая 2022 года).

11 декабря 2021

Институт иностранных языков и международного сотрудничества ТГПУ: настоящее и будущее

В 2020 году по решению Ученого совета ТГПУ был создан Институт иностранных языков и международного сотрудничества. Структурную основу Института составили факультет иностранных языков ТГПУ, представленный пятью кафедрами, и Управление международного сотрудничества.

10 декабря 2021

90 лет иноязычному образованию ТГПУ: из истории вопроса

10 декабря 2021 года в Томском государственном педагогическом университете отмечается юбилей – 90 лет иноязычному образованию. Именно в этот день в 1931 году в Томский индустриально-педагогический институт (ныне ТГПУ) была принята на работу первая преподаватель иностранного языка, с чего и началась реализация программы иноязычного образования.

Со времен античности знанию иностранных языков в странах Западной Европы придавалось большое значение. В силу отдаленности от центров античной цивилизации влияние их культуры на Руси стало ощутимо после принятия христианства, так как для службы в церквях стали приглашать греческое духовенство. В XVII веке в основу филологического образования в России было уже заложено изучение иностранных языков. В XVIII веке Петр I, создавая школы, активно приглашал в Россию учителей-иностранцев, посылал молодых людей учиться за границу. Древние и западноевропейские языки преподавались в лицеях и гимназиях России до 1917 года.

«В истории развития иноязычного образования в России, как отмечают исследователи этого вопроса, переломным годом стал 1927, когда коллегия Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса) РСФСР приняла Постановление об иностранных языках, чтобы ввести изучение иностранных языков во всех городских школах второй ступени, – говорит доцент ИИЯМС Галина Ивановна Уткина. – В 1929 году было принято Постановление об усилении изучения иностранных языков в техникумах и высших учебных заведениях. Этот год стал началом кампании «Иностранный язык в массы». Иностранные языки становятся обязательным предметом во всех образовательных организациях».

В ТГПУ (тогда еще Томском индустриально-педагогическом институте) первое упоминание о начале преподавания иностранного языка относится к 1931 году: 10 декабря на работу приглашена преподаватель немецкого языка В.В. Медлина. В 1931-1932 гг. преподавание немецкого языка велось также ассистентом С.И. Быстроницкой.

Реализация программ иноязычного образования была связана с определенными трудностями: подбор квалифицированных кадров, создание материальной базы. Однако в течение года эти проблемы были успешно решены: создано новое структурное подразделение Института – кафедра иностранных языков, первые сведения о которой относятся к 1 октября 1932 года. Ее заведующим стал юрист по образованию В.А. Копылов, который свободно владел немецким языком, имел опыт организационной работы и преподавания.

В декабре 1932 года произошло укрупнение существующих в институте кафедр. Была создана кафедра языкознания, которую возглавил высококвалифицированный лингвист Г.Т. Чуич. Одной из дисциплин был немецкий язык. В 1933 году структура была переименована в кафедру общего и русского языкознания. На ней работали преподаватели немецкого языка В.А. Копылов, П.В. Соловьева, В.В. Медлина, А.Н. Акулина, З.Е. Пенкина и М.К. Иваницкая, а также преподаватель французского языка Е.Н. Львова.

В 1935 году Наркомпрос РСФСР направил в Томский педагогический институт Объяснительную записку к новым учебным планам, в которой рекомендовал обратить внимание на усиление использования студентами иностранного языка во всех сферах деятельности: пришло понимание роли иностранного языка в профессиональной сфере. Для решения этой задачи приказом директора Института В.А. Жданова в 1935-1936 учебном году на втором-четвертом курсах всех факультетов в качестве основного предмета закреплялся немецкий язык, на первом курсе для математиков – французский язык; для литераторов – немецкий или французский языки по выбору; для химиков, физиков, историков – немецкий язык; для студентов педагогического факультета – английский язык. Студенты могли заниматься иностранными языками по выбору и на факультативных занятиях.

В Институте был создан кабинет иностранных языков, работу которого возглавил В.А. Копылов. Этот факт свидетельствует о том, что иноязычному образованию и методической работе в этом направлении в Институте уделялось большое внимание.

С течением времени страна стала все больше нуждаться в высококвалифицированных педагогических кадрах по иностранным языкам, и на базе литературного факультета ТГПИ в 1937 году был создан факультет иностранных языков, сегодня – Институт иностранных языков и международного сотрудничества (ИИЯМС), преподавательский состав которого осуществляет учебный процесс по иностранным языкам на всех факультетах и во всех Институтах педагогического университета. Сегодня реализация образовательной и научной деятельность ИИЯМС ТГПУ осуществляется в первом корпусе ТГПУ по адресу: пр. Комсомольский, 75 (на фото), Институт занимает весь четвертый этаж.

«Иноязычное образование – это та сфера педагогической деятельности, сущность которой раскрывается на разных уровнях: историко-культурном, воспитательном, профессионально-ориентированном, языкового плюрализма, изучения языка и передачи иноязычной культуры. Этот тезис находит свое подтверждение в многогранной работе преподавательского коллектива ИИЯМС ТГПУ: занятия ведутся на четырех языках, проводится большая воспитательная работа через дисциплины Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной сфере, создаются учебно-методические пособия, оборудуются учебные аудитории для проведения занятий», – отмечает Г.И. Уткина.

Иноязычному образованию в ТГПУ – 90 лет: почти вековая история становления и развития. Однако наряду с историей это еще и отправная точка реализации новых возможностей в самоопределении Института иностранных языков и международного сотрудничества и Томского Педагогического в целом в формировании личности современного учителя, открытого мультикультурному миру, с уважением относящемуся к самобытности других народов и сохраняющему в меняющемся мире собственную национальную, языковую и гражданскую идентичность.

10 декабря 2021

Мифы вокруг цифровизации школы, а также уроки пандемии, которые важно учитывать для дальнейшего совершенствования системы образования, обсудили на сессии «Цифровой пазл для школьного образования: как собрать и применять?» в рамках Международной конференции EdCrunch 2021.

Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов обратил внимание на то, что современные технологии никогда не заменят живого общения педагога с учениками, но они могут облегчить труд преподавателя при проведении традиционных уроков, сделать обучение школьников более эффективным и адаптированным к современным требованиям рынка труда. Информационная система и новые технологии лишь дополняют классическое обучение.

«Повестка цифровой школы обсуждалась задолго до пандемии, но события 2020 года вынудили всех действовать очень быстро. Российская система образования смогла оперативно выполнить главную задачу – сохранить жизнь и здоровье учеников и учителей, не останавливая обучение», – сказал Сергей Шатунов.

Он добавил, что в процессе вынужденного перехода на дистант стали очевидны проблемы, требующие повышенного внимания. Среди них качество интернета в отдаленных регионах, материально-техническая обеспеченность школ и современный обучающий контент.

«В образовательной среде доля консерватизма должна присутствовать. Но не стоит забывать, что образование – это отражение жизни. Если мир шагнул в цифровую среду, то школа не может оставаться в стороне. Тем не менее цифровизация – это всего лишь инструмент. Цифра не заменит живого общения учителя и школьника, но должна стать инструментом, который позволит им быть современными людьми», – подчеркнул Сергей Шатунов.

Педагоги и руководители образовательных организаций сделали всё возможное, чтобы обеспечить непрерывность образования. Например, были организованы видеоуроки на телевидении, которые ежедневно смотрели более 1 млн зрителей. Это особенно помогло тем ребятам, у которых были проблемы с интернетом.

Модератор сессии заместитель гендиректора СП «Цифровое образование» (образовательная платформа «Сферум»), директор по связям с университетами VK Сергей Марданов рассказал о федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», который помогает решить все выявленные проблемы, а разработанная в его рамках отечественная цифровая платформа «Сферум» создает условия, при которых традиционное очное обучение проходит увлекательно и эффективно.

Источник: Министерство просвещения РФ

9 декабря 2021

Новости 1861 - 1880 из 8447

Начало | Пред. | 92 93 94 95 96 | След. | Конец