Все мы родом из детства: что такое буллинг и как его распознать

Всем знакомо произведение Железникова «Чучело», написанное в 1981 году, или одноименный фильм с Кристиной Орбакайте, снятый двумя годами позже. Главную героиню жестоко травили сверстники. Сейчас это называется модным словом «буллинг», но суть явления осталась прежней. О том, что такое буллинг, как понять, что ребенка травят в коллективе, и что с этим делать, – в диалоге с экспертом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры дефектологии ФПСО Дергачевой Евгенией Владимировной.

Каждый вне зависимости от пола, возраста, социального положения сталкивался с таким понятием как «буллинг»: кого-то травили, кто-то видел, как травят другого, а кто-то и сам участвовал со стороны обидчика. Буллинг становится причиной множества проблем: антисоциализация ребенка, суицидальные мысли, низкая самооценка и много других, которые во взрослой жизни могут стать серьезным препятствием на пути к счастью и спокойствию.

Буллинг – это постоянные намеренные негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей. Он может принимать различные формы, начиная от внешне безобидных (распускание слухов) и заканчивая более серьезными (угрозы, физическое или словесное нападение, исключение ребенка из группы, изоляция).

«Дети, склонные к агрессивному поведению, часто эмоционально неуравновешенны и не контролируют свое поведение. Дети же, которые совершают буллинг, делают это с целью унизить, при этом сохраняют здравомыслие и контроль над своими действиями. Ни один подросток не избежал конфликтов с одноклассниками. Это не вредно, если конфликт разрешается взаимоприемлемым образом. Но насмешки и драки превращаются в буллинг, если происходят преднамеренным и повторяющимся образом», – говорит Евгения Владимировна.

Существует также понятие «педагогический буллинг». Ребенок с большей вероятностью подвергнется травле в той обстановке, где и сами педагоги позволяют себе насмешки и унижения в адрес учеников. Кроме того, учитель может занимать в ситуации буллинга стороннюю позицию: знать о проблеме и не вмешиваться в нее.

Есть несколько основных признаков, которые помогут определить, подвергается ли ребенок травле со стороны учителя: нежелание идти в школу, плохая успеваемость по одному конкретному предмету, заниженная самооценка, отсутствие у школьника желания разговаривать о школе, страх перед школой и учителями. Последствия учительского буллинга не менее страшны и губительны для ребенка: гипертрофированное чувство вины, иногда повышенная агрессивность, в старших классах – даже суицидальные мысли или действия.

«Школьный буллинг – проблема сложная, комплексная и во многом социальная. Для того, чтобы ребенок не стал жертвой травли со стороны педагогов, тщательно выбирайте школу, разговаривайте с учителями, администрацией, школьным психологом. Учителей-агрессоров достаточно легко распознать: они отличаются тоталитарным стилем преподавания и ярко выраженной профессиональной деформацией – выгоранием. Такие педагоги не испытывают удовлетворения от своей работы и любви к ученикам, обычно такое отношение чувствуется сразу. Ежедневно разговаривайте со своим ребенком, интересуйтесь его успехами, переживаниями, жизненными событиями, тогда вы быстро сможете заметить какие-то изменения в его поведении», – советует Евгения Владимировна.

Есть несколько способов решить проблему и уберечь своих детей от учительской травли: разговор с учителем и выяснение причин конфликта и разговор с ребенком, если претензии учителя вполне объективны. В ситуации, когда ребенок подвергается буллингу, родителю важно оставаться участным: снять с ребенка чувство вины и объяснить, что он не виноват в том, что подвергся травле; дать понять, что вы на его стороне; доверительно поговорить о сложившейся ситуации, помочь обрести уверенность в себе и развить умение противостоять нападкам сверстников; провести диалог с классным руководителем, педагогами, родителями обидчика.

Буллинг, в какой бы форме ни проявлялся, – одно из самых негативных явлений, которое обязательно оставит след на психике. Важно говорить с детьми открыто о том, что их беспокоит, чтобы в ситуации незащищенности родители стали первыми, к кому ребенок обратится за помощью. Главное – быть другом своим детям и объяснить, что насилие в любом его проявлении ненормально.

Обсуждение проблемы буллинга запущено в Инстаграм-аккаунте ТГПУ, узнать больше о том, какие формы принимает буллинг и как от него защититься, можно в интервью Игоря Львовича Шелехова, кандидата психологических наук, доцента ФПСО, которое размещено в группе ТГПУ в социальной сети «ВКонтакте».

9 декабря 2021

День Конституции Российской Федерации

Конституция – самый главный документ каждого государства, его основной закон. Праздник принятия Конституции в Российской Федерации отмечается ежегодно с 12 декабря 1993 года. За свою историю документ пережил немало перемен. Обратимся к истории вопроса.

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года этот день был объявлен государственным праздником. Предшествовали сегодняшнему документу принятая в 1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция СССР 1924 года, закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

В СССР до 1977 года праздник отмечался 5 декабря, в День принятия Конституции Союза ССР 1936 года. Затем его перенесли на 7 октября – День принятия новой Конституции Союза ССР «Конституции развитого социализма». Со времени принятия действующей Конституции в документ был внесен ряд поправок: например, летом 2020 года в Основной закон были внесены новые требования к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами и др.

В течение более чем десяти лет с даты принятия последнего варианта документа День Конституции являлся официальным выходным. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России: День Конституции перестал быть выходным, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России. Несмотря на исключение Дня Конституции из праздничного календаря России в качестве выходного, праздник отмечают во всех городах страны тематическими уроками правоведения в школах, проведением круглых столов, флешмобов и массовых акций с праздничными концертами.

9 декабря 2021

8-10 декабря 2021 года в Томске в смешанном формате проходят мероприятия Международной конференции «Образовательные экосистемы: условие нового качества образования и ресурс развития». Ключевыми спикерами конференции выступают ректор ТГПУ Андрей Николаевич Макаренко и советник при ректорате ТГПУ, директор Научно-образовательного междисциплинарного Центра педагогических технологий развития человеческого потенциала ТГПУ Лариса Германовна Смышляева.

Конференция ставит целью профессиональное обсуждение и научно-методическое обоснование управленческих действий на национальном, региональном и отраслевом уровнях по развитию качества образования в условиях становления экосистемных отношений между субъектами образования и представителями других сфер.

На открытии конференции к участникам обратилась Трухановская Наталья Сергеевна, директор департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ:

«Скоро будет два года с начала той сложной ситуации, которую мы переживаем. Однако, стоит отметить, с самого начала министерство выступило ее регулятором, отсюда родилась идея большого исследования, в рамках которого проходит и сегодняшняя конференция. И если сначала решались локальные проблемы: что делать с инфраструктурой, как работать с персоналом и структурами, какие необходимы нормативные акты в университетах, то сегодня это вопросы важности коммуникации между университетами, создания экосреды, которая поможет выйти на какие-то решения по качеству образования и его управления».

Первой площадкой для работы в рамках конференции стала пленарная дискуссия «Новое качество образования: стоит ли сейчас ставить этот вопрос в повестку управленческих задач», которая прошла при участии ректора ТГПУ А.Н. Макаренко. Модератором выступила Суханова Елена Анатольевна, к.пед.н, зам. проректора по образовательной деятельности, директор Института образования ТГУ, советник при ректорате ТГПУ.

В основу дискуссии лег вопрос о необходимости с новой силой работать над качеством образования и ставить эту задачу в управленческую повестку. Спикеры отмечали, что сегодня невозможно построить обучение без контекста обращения к глобальной знаниевой сети, обеспеченной возможностью использования Интернета. Однако само получение знаний перестало восприниматься приоритетным: главная цель – развить навыки использования полученного знания. При этом, для сохранения и повышения качества образования, по мнению спикеров, требуется решать ряд задач: повышать качество управления образованием (управление на основе данных), повышать качество коммуникации внутри университета, формировать и реализовывать собственную стратегическую повестку.

По результатам проведенного Институтом образования Высшей школы экономики исследования, которые представил директор Института Терентьев Евгений Андреевич, абсолютный онлайн-формат не позволяет обеспечить качественное образование. В обратном уверены лишь 7% опрошенных студентов, при этом, менее 10% преподавателей полностью готовы проводить занятия в дистанционном режиме. Среди основных причин, которые выделили обучающиеся, – отсутствие личного контакта с преподавателями и одногруппниками. Всего лишь 20% опрошенных выбрали полностью онлайн-обучение, 30% – от представителей магистратуры. Однако более половины всех опрошенных находят оптимальным смешанный формат. В ходе опроса студенты признавались, что в процессе дистанционного обучения, в том числе сдачи экзаменов, вели себя нечестно, используя размещенные рядом материалы, активнее копировали готовые работы из сети и сдавали в качестве своих, что, несомненно, сказывается на качестве усвоения профессиональных знаний.

О проблематике педагогического образования в пандемию и значимых изменениях качества образования в этот период рассказал ректор ТГПУ Андрей Николаевич Макаренко. Глава вуза уверен, что вопросы качества образования существуют вне зависимости от пандемии, однако именно современные технологии, которые стали активно использоваться в этот период, позволят правильно понять, как реализовать процесс управления образованием на основе данных.

Сегодня на множестве площадок обсуждаются вопросы о том, как и какие компетенции вузы должны формировать у будущих педагогов, обсуждается ядро педагогического бакалавриата.

«У будущих педагогов наряду с предметными компетенциями, hard skills, крайне важно сформировать и универсальные, soft skills, компетенции, – говорит Андрей Николаевич. – Это и способы продуктивной работы с информацией, и умение эффективно включаться в самые разные коммуникации, быть командным игроком, оперативно и обосновано принимать решения, что очень важно в условиях тотальной неопределенности. И актуально, чтобы эти компетенции были обобщены цифровым компонентом».

Сейчас происходит и обновление способов формирования перечисленных компетенций: актуальными становятся подходы, наполняющие будущего педагога опытом личной включенности в образовательное взаимодействие с детьми, родителями, педагогами, коллегами. На помощь педагогическому образованию приходят возможности образовательных экосистем: новая инфраструктура общего образования, авторские школы, точки роста, кванториумы, лаборатории вузов. Так, в 10 педагогических университетах России, включая Томский государственный педагогический университет, уже сейчас создаются Технопарки универсальных педагогических компетенций.

Все изменения, которые происходят сегодня в пространстве педагогических вузов, задают тон для профессионального развития нашего профессорско-преподавательского состава, существенно обогащается повестка научно-педагогических исследований.

«Современное педагогическое образование серьезно меняется, преобразовывается и все больше настраивается на реализацию общественно значимых ценностей – ценностей развития человеческого потенциала и, как следствие, капитала», – завершил выступление Андрей Николаевич.

Вопросы экосистемных взаимосвязей научных исследований и качества педагогического образования в рамках конференции будут обсуждаться 9 декабря в Томском государственном педагогическом университете (11.30-13.30 (МСК), ул. Киевская, 60) на круглом столе «Научные исследования как ресурс повышения качества педагогического образования: экосистемное измерение». Модератором выступит Смышляева Лариса Германовна, директор НОМЦ педагогических технологий развития человеческого потенциала ТГПУ, советник при ректорате ТГПУ. В круглом столе примет участие в качестве спикера и Светлана Ивановна Поздеева, д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и методики начального образования Института детства и артпедагогики Томского государственного педагогического университета. Она представит доклад «Научные исследования как ресурс развития профессионализма педагога: экосистемный подход».

Кроме того, 10 декабря (9.00-10.00, МСК) Л.Г. Смышляева выступит с докладом на экспертной дискуссии «Образовательные экосистемы: в чем потенциал для нового качества образования».

В течение трех дней участники пройдут экспертные сессии, мастерские, секционные заседания и круглые столы, на которых обсудят последствия пандемии и ее влияние на качество российского образования, потенциал и проблемные зоны цифровизации, управление образованием, его качество и индивидуализацию, самообразование, образовательные экосистемы и другое.

Завершится работа 10 декабря итоговым пленумом, на котором будут представлены проектные предложения к национальной инициативе «Качество высшего образования» и презентован проект «Томский форум «Преобразование образования».

8 декабря 2021

«Что и где будет в Технопарке Томского Педагогического»: часть восьмая (новое оборудование ФМФ)

Еженедельные экскурсии в формате видео по зданию будущего Технопарка универсальных педагогических компетенций ТГПУ продолжаются сегодня на физико-математическом факультете.

Для начала работы в Технопарк поступает новое оборудование. Вместе с заведующим кафедрой общей физики ФМФ ТГПУ Михаилом Александровичем Червонным знакомимся с приборами, которые поступили для кабинетов физики, астрономии и лабораторного комплекса по естествознанию.

8 декабря 2021

ТГПУ и СибГМУ продолжают реализацию совместных проектов в рамках стратегического партнерства

Специалисты Института иностранных языков и международного сотрудничества и Института развития педагогического образования ТГПУ по запросу администрации Сибирского государственного медицинского университета разработали и реализовали для коллег дополнительную профессиональную образовательную программу курсов повышения квалификации «Кросс-культурная коммуникация и межкультурная конфликтология: развитие кросс-культурной толерантной среды».

В настоящее время ввиду интенсификации процессов глобализации деятельность человека практически во всех областях осуществляется на стыке различных культурных сред. Интернационализация образования, суть которой заключается в систематической интеграции международной составляющей в образовательную, научно-исследовательскую и общественную деятельность высших учебных заведений, требует от сотрудников университета развития новых компетенций.

В стенах СибГМУ сегодня обучается более 1500 иностранных студентов из различных стран мира, поэтому прохождение сотрудниками вуза КПК ТГПУ «Кросс-культурная коммуникация и межкультурная конфликтология: развитие кросс-культурной толерантной среды» максимально актуально. Разработчиками программы выступили директор ИИЯМС, к.филол.н. Анна Геннадьевна Богданова и доцент кафедры психологии и педагогики образования ИРПО, к.психол.н. Наталия Борисовна Буртовая. Обучение по программе прошли более 30 сотрудников СибГМУ, представляющие категории административно-управленческого персонала и научно-педагогических работников вуза.

«В современном мире успешность научной, образовательной и других видов деятельности невозможны без взаимопонимания и адаптации к культурам других стран. Знание систем ценностей других культур, внимание к культурным и национальным особенностям других людей, позволяет преодолевать трудности общения с представителями других этносов и выстраивать плодотворное сотрудничество, – говорит А.Г. Богданова. – Сегодня в СибГМУ обучается большое количество иностранных студентов, на втором месте по численности иностранных обучающихся находится Индия. Индийцы являются яркими представителями полиактивного типа культуры, характерные черты которого – ориентированность на человека, эмоциональность, гибкое отношение ко времени, планирование дел лишь в общих чертах. Надеюсь, что полученные знания найдут применение на практике, позволят спрогнозивовать возможные межэтнические конфликты и пути их решения».

Программа курсов повышения квалификации предполагала прохождение двух модулей. В ходе первого «Кросс-культурная коммуникация» (спикер А.Г. Богданова) слушатели ознакомились с понятием межкультурной компетенции, с существующими классификациями деловых культур, с ролью языка в формировании культурной идентичности. Для практики применения полученных теоретических знаний была использована интерактивная технология обучения case-study. Во втором модуле «Межнациональные конфликты: содержание, признаки, динамика развития, прогнозирование, предупреждение, методы их разрешения» (спикер Н.Б. Буртовая) были рассмотрены основные категории межнациональной конфликтологии, социально-психологические условия профилактики конфликтов, способы урегулирования и стратегии разрешения межэтнических и межкультурных конфликтов.

«Курс оставил только положительные впечатления. Были подробно рассмотрены принципы межнационального вербального и невербального общения, способы предотвращения межэтнических конфликтов и методы их прогнозирования. Хочется отметить удобное представление материала: в виде непосредственного общения на лекции с дополнительным предоставлением записи лекционного материала; высокую степень привлечения внимания слушателей к занятиям; большое количество актуальной информации для выполнения трудовых обязанностей слушателей с большим количеством примеров», – отмечает зам. декана медико-биологического факультета СибГМУ, к.м.н. Татьяна Николаевна Зайцева.

По итогу реализации КПК была решена основная задача, а именно сформирована у слушателей межкультурная компетенция, позволяющая анализировать особенности поведения людей, принадлежащих к различным культурам, разрешать противоречия, возникающие при деловом взаимодействии представителей различных национальных культур в целях достижения эффективного научно-исследовательского, инновационного и академического взаимодействия.

8 декабря 2021

В электронном формате вышел сборник материалов Межрегиональной методической онлайн-конференции «Актуальные проблемы педагогики авторской песни в контексте современного образования и культуры». Конференция впервые прошла в рамках программы II Открытого регионального детско-юношеского онлайн-фестиваля авторской (бардовской) песни «Томская зимовочка – 2021» при поддержке Института детства и артпедагогики Томского государственного педагогического университета на базе университетской платформы BigBlueButton.

Конференция проводилась в целях привлечения внимания научной и педагогической общественности к авторской песне как педагогическому феномену, а также необходимости обмена педагогическим и методическим опытом, укрепления и расширения единого социокультурного и педагогического пространства авторской песни.

В конференции приняли участие руководители творческих детских объединений авторской песни из нескольких регионов России: Томской, Новосибирской, Оренбургской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Коми и Карелии. Онлайн-формат конференции позволил объединить на одной платформе представителей разных клубов. Участники смогли поделиться опытом и видением происходящих процессов внутри клубного детского движения авторской песни.

В сборнике представлены материалы конференции в виде статей, в том числе работы двух опытнейших руководителей детских творческих объединений авторской песни Сибирского региона, которые давно работают с детьми, – Семёнова Сергея Юрьевича (Новосибирская область, Наукоград Кольцово), руководителя старейшего детского клуба Сибири «КСП «Свечи» (с 1989 года), и Чернышева Александра Эдуардовича (Новосибирск), руководителя новосибирского клуба самодеятельной песни «Лад», которому в феврале 2021 года исполнилось двадцать пять лет.

В культурологическом контексте вопросы воспитания и образования рассмотрены в статье кандидата культурологии Коновой Ирины Генриховны и Филимонова Василия Владимировича (г. Сыктывкар, Республика Коми), которые делятся опытом работы с текстами песен в детском клубе любителей авторской песни (1992 г.). Особенностям воспитательной работы посвятили внимание руководители нескольких творческих детских объединений: Самсонова Вера Германовна (ансамбль авторской песни «Романтики», г. Новосибирск), Люстик Евгения Александровна (детское объединение «Энергия», г. Новокузнецк), Саломатова Елена Николаевна (творческое объединение «Гитарная песня», г. Новокузнецк). Статья Шибко Екатерины Витальевны освещает различные аспекты опыта работы клуба авторской песни «Апрель», который в течение 22 лет существует в г. Петрозаводске (Республика Карелия).

В культурологическом контексте вопросы воспитания и образования рассмотрены в статье кандидата культурологии Коновой Ирины Генриховны и Филимонова Василия Владимировича (г. Сыктывкар, Республика Коми), которые делятся опытом работы с текстами песен в детском клубе любителей авторской песни (1992 г.). Особенностям воспитательной работы посвятили внимание руководители нескольких творческих детских объединений: Самсонова Вера Германовна (ансамбль авторской песни «Романтики», г. Новосибирск), Люстик Евгения Александровна (детское объединение «Энергия», г. Новокузнецк), Саломатова Елена Николаевна (творческое объединение «Гитарная песня», г. Новокузнецк). Статья Шибко Екатерины Витальевны освещает различные аспекты опыта работы клуба авторской песни «Апрель», который в течение 22 лет существует в г. Петрозаводске (Республика Карелия).

В интересном социокультурном аспекте подана Васильевой Оксаной Владимировной работа детско-юношеского клуба-мастерской «Васильевка» Центра развития творчества детей и юношества (г. Новотроицк, Оренбургская область), когда в условиях небольшого города клуб становится одним из магнитов его культурной жизни. Руководители студии гитары «Музыка и слово» дворца культуры г. Назарово (Красноярский край) Фёдоровы Ольга Эдуардовна и Олег Викторович знакомят в статье с особенностями обучения игре на гитаре на начальном этапе. Большой интерес представляет совместная статья Ладыгина Павла Сергеевича и Мангера Евгения Борисовича (руководители клуба авторской песни «Лесовичок», г. Барнаул) об использовании современных цифровых средств, которые могут применяться в педагогической деятельности руководителей детских клубов авторской песни.

Еще две статьи посвящены вопросам и проблемам организации детских фестивалей авторской песни. Так, Чукреева Татьяна Владимировна (руководитель творческого объединения «Серебряные струны», г. Кемерово) сосредоточила основное внимание на важных аспектах работы отборочных конкурсов и работы жюри фестивалей. Иванченко Игорь Анатольевич (г. Томск, организатор фестиваля «Томская зимовочка») посвятил свой доклад актуальной и важной теме проведения детских онлайн-фестивалей авторской песни.

В статьях были подняты проблемы и перспективы развития детской авторской песни и клубного движения, воспитания личности в процессе приобщения детей к авторской песни, представлен педагогический опыт ведущих педагогов в сфере педагогики авторской песни, а также опыт ведения и организации детских фестивалей.

7 декабря 2021

Студенты ТГПУ: межвузовский кампус Томска – с опорой на интернациональную атмосферу города

В Томске завершил работу Международный форум университетских городов «Кампус и город: фокусы взаимодействия» и вместе с ним студенческая площадка «UNI4CITY». Обучающиеся вузов города презентовали проекты, идеи которых могут лечь в основу нового межуниверситетского кампуса. Команда Педагогического презентовала разработку, спроектированную с учетом интернационального характера Сибирских Афин.

В течение трех дней студенческие команды вузов посещали экспертные мастер-классы и тренинги, а также вели работу по одной из кейсовых задач: «Кампус как полигон для разработки новых технологий», «Кампус как площадка для межкультурных коммуникаций и взаимодействия с обществом», «Кампус как центр притяжения человеческого капитала».

Томск – город университетов, в который для получения образования приезжают абитуриенты со всего мира. Языковой барьер часто становится причиной отстранения иностранных студентов от активной студенческой жизни, зацикленности на сообществе своих сограждан и страха диалога с местными коллегами. Именно с этой проблемой решили бороться студенты ТГПУ, выбрав кейс «Кампус как площадка для межкультурных коммуникаций и взаимодействия с обществом».

В первый день, чтобы лучше понять приезжих студентов, Команда Педагогического занялась исследованием мнений: ребята создали гугл-форму с опросом о трудностях, с которыми иностудентам пришлось столкнуться в России. Респондентами стали 108 иностранных обучающихся города, в своих ответах они отмечали языковой барьер и непонятную систему оценки знаний, небольшие аудитории и большие расстояния между корпусами, недостаточность отопления комнат общежитий, отсутствие мест для сбора компанией студентов для разработки проектов и общения и другие.

«Пока мы получали ответы, также думали сами, какие неудобства может испытывать человек из другой страны, находясь в любом кампусе, включая ТГПУ, – рассказывает Таисия Шутова, студентка ИИЯМС. – Уже на этом этапе мы решили сформировать общую цель, которая решит проблемы, и проанализировав все данные, мы пришли к идее разделения кампуса на зоны, ориентированные на межкультурную коммуникацию».

На тесной связи с участниками находились кураторы, которые ежедневно анализировали проделанную командами работу, зафиксированную в итоговых слайдах дня, отписывали рекомендации и давали советы. Так, в начале второго дня студенты получили пожелание от организаторов продумать конкретные места для организации коммуникации внутри кампуса. Середина форума открыла участникам возможность посетить мастер-классы, тренинги и круглые столы от держателей кейсов и приглашенных экспертов, в том числе зарубежных, с которыми студенты ТГПУ смогли попрактиковать иностранные языки и реализовать ту самую безбарьерную коммуникацию.

На тесной связи с участниками находились кураторы, которые ежедневно анализировали проделанную командами работу, зафиксированную в итоговых слайдах дня, отписывали рекомендации и давали советы. Так, в начале второго дня студенты получили пожелание от организаторов продумать конкретные места для организации коммуникации внутри кампуса. Середина форума открыла участникам возможность посетить мастер-классы, тренинги и круглые столы от держателей кейсов и приглашенных экспертов, в том числе зарубежных, с которыми студенты ТГПУ смогли попрактиковать иностранные языки и реализовать ту самую безбарьерную коммуникацию.

«Консультации были очень полезны для решения проблем проекта нашей команды, – говорит Елена Ошлакова, студентка ИФФ. – Для себя я отметила, что стоит рассматривать кейсы не только с нашей точки зрения, но еще и со стороны власти, уделять внимание не только кампусу в целом, но и отдельным мероприятиям в нем, учитывать межкультурные особенности в рамках реализации проекта «Большой университет», разделять этапы проекта на тактические и стратегические. Сегодня на конференции нашей команде удалось послушать экспертов из Франции и Америки. Их пожелания и мнения были важными для нас и мы их учли: важно перенимать положительный опыт из-за рубежа».

На круглом столе «Кампус как площадка адаптаций и межкультурных коммуникаций в университетском городе» наши ребята смогли проконсультироваться у Натали Лоррейн, эксперта по формированию кампусов из Франции, по вопросам организации межкультурной зоны для обмена интересами. Итогом второго дня работы команды ТГПУ стала разработка наполнения трех центров, деятельность каждого из которых направлена на реализацию успешной коммуникации между представителями разных стран: языковой, досуговый и центр помощи.

Третий день прошел в доработке проектов, а точнее внесении последних штрихов и репетиции презентационной речи. Команды поочередно представляли свои проекты экспертам площадки и друг другу, получали обратную связи и могли зафиксировать новые услышанные идеи.

«Это прекрасная практика: необходимо и на других площадках поднимать проблематику взаимодействия университетов с городом, в том числе с городским сообществом, – отметил на церемонии закрытия форума Коренев Владимир Иннокентьевич, кандидат архитектуры, доцент, член Союза архитекторов РФ, Почетный архитектор РФ. – Для архитектурных факультетов сформировался настоящий пул задач, которые можно прорабатывать в ходе курсовых или даже дипломных работ: проекты многих участников площадки по содержанию уже похожи на техническое задание».

Проекты межуниверситетского кампуса, созданные томскими студентами, будут рассмотрены представителями администраций. В дальнейшем планируется реализовать лучшие молодежные предложения в процессе создания томского кампуса.

7 декабря 2021

Языковые знания из Америки – в Томск

Заседание клуба разговорного английского языка Института иностранных языков и международного сотрудничества прошло при участии гостя из Америки, директора одготовительной школы Фэрфилд Колледж (Fairfield College) в Коннектикуте, магистранта ТЭФ Томаса Смиски.

7 декабря 2021

Патриотическое воспитание на практике

В Томске проходит Военно-спортивная игра «Взвод», в которой принимают участие команды школ, вузов и ссузов города. Сборная ТГПУ присоединилась к мероприятию в рамках реализации практик патриотического воспитания и уже прошла несколько этапов, показав наивысшие результаты.

ТГПУ участвует во «Взводе» с момента основания игры, то есть уже в третий раз выходит посоревноваться в силе, эрудиции, выносливости и смекалке. Все прошлые игры команда Томского Педагогического показывала достойный уровень подготовки и занимала призовые места.

«Взвод» организует допризывную подготовку на прикладных видах состязаний, а также развивает надпрофессиональные компетенции, например, критическое мышление, так как необходимы неординарные решения для некоторых задач, повышает общий уровень эрудиции для прохождения викторин, учит работать в команде и коммуницировать, договариваться», – говорит эксперт Отдела патриотического воспитания ТГПУ Глеб Балабаев.

Чтобы принять участие во «Взводе», необходимо было собрать команду из восьми человек, включив в состав как минимум двух девушек. Игра состоит из нескольких очных и онлайн этапов, по результатам прохождения которых будет подсчитан общий балл и определен победитель. Среди них интеллектуальная игра «По стопам войны», военно-спортивное онлайн-соревнование «Навык солдата», военно-спортивная игра «Учебный центр», военизированная командно-тактическая игра «Штурм».

Первым этапом стала интеллектуальная игра «По стопам войны», содержащая вопросы о событиях, персоналиях и ключевых понятиях ВОВ: какую задачу ставили при нападении на Ленинград, что можно считать исходом боя 16-30 декабря 1942 года, о чем был приказ №270, какова последовательность этапов Сталинградской битвы, какого числа был подписан акт о капитуляции Германии и другие.

Следом участников ждала военно-спортивная игра «Учебный центр». Здесь ребята соревновались во владении навыком стрельбы из пневматической винтовки, неполной разборке и сборке автомата АК-47, знакомились с правилами оказания первой медицинской помощи. Также для команд было проведено три боя пять на пять в тактическом лазертаге. Здесь команда ТГПУ показала максимальный результат и возглавила турнирную таблицу.

Следом участников ждала военно-спортивная игра «Учебный центр». Здесь ребята соревновались во владении навыком стрельбы из пневматической винтовки, неполной разборке и сборке автомата АК-47, знакомились с правилами оказания первой медицинской помощи. Также для команд было проведено три боя пять на пять в тактическом лазертаге. Здесь команда ТГПУ показала максимальный результат и возглавила турнирную таблицу.

Третьим туром было онлайн-соревнование «Навык солдата»: участникам необходимо было выполнить три тематических задания, снять процесс на видео и выложить в социальные сети.

Строевая подготовка стала первым заданием. Каждой команде необходимо было выполнить набор элементов: повороты на месте и в движении, воинское приветствие, строевой шаг с изменением темпа движения, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него.

«Каждый элемент будет оцениваться от 0 до 5 баллов, – объясняют организаторы. –Оценка в 5 баллов присуждается команде, выполнившей все элементы согласно Строевому Уставу Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденному приказом Минобороны России от 11 марта 2006 г. № 111».

Два других задания соревнования «Навык солдата» организаторами пока не раскрываются, зато известно, в каком формате пройдет завершающий этап – им станет командно-тактическая игра «Штурм», где студентам предстоит штурм здания с поражением боевиков и спасением заложников.

«У нас сборная команда, состоящая из обучающихся разных факультетов и Институтов ТГПУ, все мы имеем разные интересы, в том числе и профессиональные, однако эти соревнования показали нашу общность, сплотили и сблизили нас. Единение хорошо помогает в прохождении этапов, потому что преодолеть их может только дружная команда. Легче всего нам даются этапы, где необходимо действовать, так как у нас много практики, мы большое количество времени отводим тренировкам», – делится капитан команды ТГПУ Станислав Мешков.

Результаты наших ребят уже впечатляют: студенты возглавляют турнирную таблицу на каждом этапе. Не станет серьезным испытанием и игра «Штурм»: активисты ТГПУ традиционно проходят ее в рамках деятельности Отдела патриотического воспитания ТГПУ. А за ходом выполнения заданий соревнования «Навык солдата» вы можете смотреть в нашем Инстаграм-аккаунте, где мы уже разместили видео строевой подготовки.

7 декабря 2021

Итоги Дней открытых дверей в Томском Педагогическом

В Томском Педагогическом прошли Дни открытых дверей в онлайн-формате. В программе встречи: новые правила приема 2022 года, возможности поступления в вуз без ЕГЭ, а также знакомство с факультетами и Институтами.

6 декабря 2021

Новости Министерства просвещения РФ: опубликован новый выпуск журнала «Вестник образования»

Вышел ноябрьский номер электронного журнала «Вестник образования» Министерства просвещения России. В этом месяце его темой стало «Дополнительное образование детей: векторы развития».

В своем вступительном слове Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что дополнительное образование играет особую роль в успешной самореализации каждого члена общества, пробуждает стремление к получению новых знаний, к творчеству, профессиональному и личностному самоопределению:

«Мы стараемся выстроить такую систему, которая помогла бы любому ребенку в любой точке страны без каких-либо препятствий изучать самые современные и качественные программы по любым направлениям, будь то наука, творчество или спорт. И важно, чтобы в этом был задействован максимум возможностей всех образовательных организаций, а школа служила таким входным окном ко всем направлениям развития талантов».

Сергей Кравцов сообщил, что государство уделяет особое внимание совершенствованию инфраструктуры и популяризации допобразования, поддержке педагогов, их профессиональному росту. Также новым вектором развития этой сферы станет усиление воспитательного компонента в системе образования.

«Экономика нашей страны как никогда нуждается в современных и ответственных специалистах, обладающих глубокими знаниями, нестандартным мышлением, готовностью работать и творить на благо общества. Поэтому все бюджетные затраты на дополнительное образование – это прежде всего инвестиции в будущее, дальнейшее развитие российского общества, его интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного потенциала», – подытожил Сергей Кравцов.

В интервью журналу «Вестник образования» Минпросвещения России директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова рассказала о главных направлениях развития дополнительного образования, отметив, что в 2022 году планируется реализовать комплексный мониторинг его доступности в каждом муниципальном образовании субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в рубрике «Главная тема» журнала представлены эксклюзивное интервью с абсолютным победителем конкурса профмастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2021» Кириллом Пахмутовым, а также комментарии и интервью с экспертами в сфере дополнительного образования. Материалы журнала в том числе посвящены роли допобразования в государственной образовательной политике и воспитании детей, формированию инструментов мониторинга и аналитики для более эффективного управления в этой сфере, развитию детских школ искусств, созданию в стране сети школьных театров и единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В рубрике «Точка зрения» эксперты рассказали о создании новых мест дополнительного образования по всей стране, важности школьных спортивных клубов, работе различных организаций по популяризации школьного спорта и формированию навыков здорового образа жизни среди детей и молодежи, развитию олимпиадного движения, выявлению и поддержке талантливых детей. Также они поделились успешным опытом создания экосистемы допобразования на уровне региона, включения детей с ОВЗ в систему дополнительного образования, вовлечения школьников в деятельность школьных театральных кружков. Новыми материалами пополнились разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий». Рубрика «Новости» обновляется в журнале «Вестник образования» ежедневно и включает обзор наиболее значимых событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Источник: Минпросвещения РФ

6 декабря 2021

Команды ТГПУ выступят на городском фестивале самодеятельного творчества «Молодёжный формат»

6-10 декабря в Томске пройдут мероприятия полуфинала и финала фестиваля самодеятельного творчества студентов и работающей молодежи города «Молодежный формат». Томский Педагогический на конкурсе представят коллективы ИФФ, ФПСО, ИИЯМС и ИДиА (ФКИ).

6 декабря 2021

Первый студенческий археологический отряд Томской области открылся в ТГПУ

Вузовский штаб студенческих отрядов ТГПУ пополнился новой структурой: свои двери для обучающихся университета открыл Студенческий археологический отряд «Экскалибур».

6 декабря 2021

3 декабря завершилась Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Детская книга в цифровую эпоху». В рамках мероприятия прошла работа шести секций, круглого стола, а также творческая встреча с детским писателем Т.Ф. Мейко.

Свои доклады на конференцию представили 125 участников из Томска, Новосибирска, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Саха, Саранска, Перми, Курска, Челябинска, Воронежа, а также городов Казахстана (Усть-Каменогорск, Талдыкорган). В качестве докладчиков выступили представители вузов и образовательных организаций, библиотек, музеев, НКО и др.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Детская книга в цифровую эпоху» была организована Томским государственным педагогическим университетом (историко-филологический факультет, Институт детства и артпедагогики, факультет психологии и специального образования, Институт развития педагогического образования, Управление стратегических коммуникаций и информационной политики, Научная библиотека им. А.М. Волкова, Музейный комплекс ТГПУ; техническая поддержка: Управление по развитию информационных систем и документооборота, сервисный отдел) и представляет мероприятие в серии юбилейных событий, приуроченных к 130-летию А.М. Волкова, автора известной сказочной повести «Волшебник Изумрудного города», выпускника Томского учительского института.

В рамках пленарного заседания были подняты актуальные вопросы детского чтения и динамики уровня интереса у детей и подростков, необходимости поисков новых форматов издания детских книг, педагогических методик приобщения к чтению в цифровую эпоху.

В ходе мероприятия участники обсудили актуальные проблемы влияния творчества А.М. Волкова на современную литературу, выявили интертекстуальные аллюзии в книгах известного сказочника. Определили специфику современной детской книги, роль иллюстрации в донесении смыслов книги, а также рецепцию различной категории читателя классических иллюстраций книг А.М. Волкова. Особо были рассмотрены вопросы использования художественной литературы в инклюзивной работе, определены эффективные технологии чтения книг и чтения с «особыми» детьми. Не менее важными стали аспекты рассмотрения роли музеев (музейной педагогики) и библиотеки в формировании читательской культуры и компетенции у современных детей, а также культуры семейного чтения.

По итогам работы конференции была принята резолюция. Также в открытом доступе будут размещены все материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Детская книга в цифровую эпоху».

3 декабря 2021

Библиотечные практики: мотивации к чтению?

Завершающим научное обсуждение мероприятием Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Детская книга в цифровую эпоху» ТГПУ стал круглый стол «Чтение и сопутствующие ему социокультурные практики в пространстве современной библиотеки», организованный специалистами Научной библиотеки им. А.М. Волкова ТГПУ.

Заместитель директора Научной библиотеки им. А.М. Волкова ТГПУ, модератор диалога Козлова Ольга Викторовна встретила коллег из городских и областных библиотек, в том числе находящихся в структурах вузов, музеев, а также представителя Свято-Троицкой церкви.

За круглым столом поднимались темы знакомства детей с книгой, мотивации ребенка к чтению, продвижения книги и чтения, организации семейного чтения в онлайн-формате, актуальности православной книги и другие.

«Библиотека – это не просто источник ценной и актуальной информации. Задача библиотеки заключается в культурно-просветительской деятельности своих читателей, направленной на повышение уровня образования, культурное и интеллектуальное развитие общества, – отмечается директор НБ ТГПУ Наталья Анатольевна Семененко. – Библиотека – место для интеллектуального и нравственного развития человека, культурное и общественно значимое пространство для читателей. Какими методами библиотека достигает такого статуса? Каждая библиотека вправе выбирать наиболее подходящий для себя формат мероприятий».

С новыми форматами продвижения книги и чтения на примере практики Томской областной детско-юношеской библиотеки коллег познакомила главный библиограф Еремеева Елена Геннадьевна. Спикер озвучила такие формы работы, как ежегодные конкурсы на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» и «Читатель года», социокультурный проект «Читаем вместе! Читаем вслух!», различные литературные фестивали и конкурсы и «Онлайн мастерская литературного творчества «Я – писатель».

«Томская областная детско-юношеская библиотека продолжает работу в мультимедийном пространстве, проводя онлайн-трансляции бесед, лекций и мастер-классов от приглашенных специалистов, писателей и сотрудников. Благодаря такому формату мероприятия могут посещать все интернет-пользователи, проживающие не только в Томской области, но и разных уголках страны. Виртуальный формат нисколько не помешал общению участников: комментарии, лайки, репосты. И конечно, новые подписчики, а значит, и новые читатели», – уверена Елена Геннадьевна.

Заведующая библиотекой Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова Бубнова Светлана Валерьевна также рассказала о формах работы с посетителями.

Актуальные технологии в процессе семейного чтения и в качестве мотивации к чтению детей рассмотрели Тухватуллина Валерия Борисовна, библиограф МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система», и сотрудники НБ ТГПУ Степаненко Эльвира Зуфаровна, главный библиотекарь, и Кадомец Екатерина Григорьевна, заведующая сектором.

Деятельность библиографического информационного центра НБ ТГПУ по привлечению к чтению через раскрытие литературного творчества сотрудников и студентов ТГПУ легла в основу выступления ведущего библиотекаря НБ ТГПУ Амосовой Татьяны Павловны.

Нестандартную идею по обучению детей чтению во дворе раскрыла Кремянская Алёна Дмитриевна, заведующий библиотекой МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система». Гаджет, по мнению спикера, должен стать инструментом, который будет помогать в исследовании мира. «Библиотека во дворе» была придумана в разгар пандемии, когда библиотека «заскучала» о своих читателях. Проект стал площадкой для создания нового открытого пространства для активного взаимодействия детей и сотрудников библиотеки.

Заведующая отделом основного фонда НБ ТГУ Ивановская Екатерина Викторовна предложила варианты, как рассказать детям о книге и познакомить с ее историей. Спикер предлагает проведение тематических занятий и экскурсий по авторам и произведениям, при этом, Екатерина Викторовна делает упор на тактильность и интерактивность экспозиций: ребенок должен рукой ощущать книгу, иметь возможность прикоснуться к ней.

О современности православной книги рассуждал Шитиков Сергей Михайлович, священник Свято-Троицкая церковь. Сергей Михайлович привез участникам обсуждения книги, которые читает со своими детьми дома. Для эксперта встречи православная книга – это та, которую читает православный христианин. Однако спикер предлагает к прочтению не только религиозные тексты, но и, например, «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо.

Обмен мнениями и опытом между специалистами библиотек стал ценной возможностью зафиксировать идеи для дальнейшей реализации в своих учреждениях.

Закроет работу Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Детская книга в цифровую эпоху» ТГПУ церемония подведения итогов, где модераторы представят результаты работы, проделанной на каждой секции, и подведут общие итоги научного события.

3 декабря 2021

Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Детская книга в цифровую эпоху» ТГПУ в начале второго дня предложила исследователям представить результаты своих научных изысканий в трех актуальных направлениях: «Музейная педагогика и музейные форматы организации семейного и детского чтения», «Методика приобщения к чтению и развития культуры чтения в цифровую эпоху», «Детская художественная литература в коррекционно-развивающей работе».

Участников первой секции «Музейная педагогика и музейные форматы организации семейного и детского чтения» к научному диалогу пригласила Наталья Викторовна Сайнакова, кандидат исторических наук, директор Музейного комплекса ТГПУ. Коллеги обсуждали оригинальные форматы выставок и других музейных мероприятий, говорили о месте книги в музее и даже об использовании AR/VR технологий в музейном деле.

Большая часть докладов секции была посвящена творческой деятельности и личности писателя Александра Мелентьевича Волкова: спикеры рассматривали потенциал книжного фонда мемориальной коллекции А.М. Волкова (Татьяна Васильевна Галкина, декан ИФФ ТГПУ), разработку викторин и игр по книгам автора (студенты ИФФ), организацию семейного чтения книг писателя (Чаповская Екатерина Владимировна, ТОНБФ «БлаговестЪ», член Правления) и формы диалога с посетителем Детского музея «Волшебная страна» им. А.М. Волкова ТГПУ (Н.В. Сайнакова).

«Для живого диалога с посетителями мы проводим обзорные тематические экскурсии для жителей и гостей города. Каждая экскурсия уникальна. Помимо знакомства с экспозицией музея, мы организуем и викторины на знание произведений и биографии А.М. Волкова. Уникальность музея в том, что его материалы можно адаптировать под любые темы и запросы. Например, для изучения английского языка», – рассказывает Н.В. Сайнакова, директор музейного комплекса ТГПУ.

Оригинальные форматы работы представили сотрудники музеев. О сказочном театре «Доступные сказки» в Первом музее славянской мифологии как средстве вовлечения детей в активный творческий досуг рассказали Рынкова Дарья Константиновна, художественный руководитель проекта «Доступные сказки», и Питателев Михаил Васильевич, методист музея. Спикер из Екатеринбурга, экскурсовод Мартынова Елена Константиновна поделилась опытом организации выставки «Метель в Дании» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева», которая проходит в Музее кукол и детской книги «Страна чудес».

«Сегодня музей является особой образовательной средой, которая формирует у ребенка целостное представление о мире, развивает мышление, логику, воспитывает нравственность и патриотизм. Музей как культурно-образовательный центр создает условия для всестороннего развития детей младшего школьного возраста. При этом, значимым направлением деятельности музея становится именно образование, поэтому на стыке музееведения и педагогики появляется такая научная дисциплина, как музейная педагогика», – уверена Кирпищикова Анна Константиновна, педагог начального образования и дополнительного, специалист УрГПУ.

Современные проблемы чтения и не менее современные их решения обсудили исследователи второй секции «Методика приобщения к чтению и развития культуры чтения в цифровую эпоху» под руководством Курышевой Маргариты Викторовны, кандидата филологических наук, доцента кафедры педагогики и методики начального образования ФДиНО ИДиА.

Эксперты предлагали различные способы заинтересовать современных детей чтением через библиотечные проекты, создание буктрейлеров и аудиокниги, реализацию внеклассного чтения, проведение исследовательских проектов и создание книжного уголка.

«Организация проектной деятельности обучающихся становится все более популярной в современной образовательной практике. Это связано с изменениями в системе образования: произошла переориентация на компетентностный подход. Это приоритетная ориентация образования на его результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности. Для того, чтобы сформировать какую-либо компетенцию, сначала ребенок должен получить опыт самостоятельной практической деятельности», – отмечает Вахитова Галия Хамитовна, кандидат педагогических наук, доцент ИДиА ТГПУ.

Остро внимание спикеров акцентировал на себе вопрос цифровизации и ее влияния на культуру чтения. Исследователи изучали сказку в цифровой реальности как способ развития социокультурной компетенции (Короткова Мария Андреевна, студентка МПГУ, Москва), организацию детского чтения в эпоху цифровых технологий (Томилова Светлана Дмитриевна, доцент УрГПУ, Екатеринбург), инновационные формы развития культуры чтения в ходе цифровой трансформации общества (Яньшева Виктория Михайловна, студент МГПУ им. М.Е. Евсевьева, Саранск).

Отдельной темой, объединившей ряд работ спикеров, стала национальная литература.

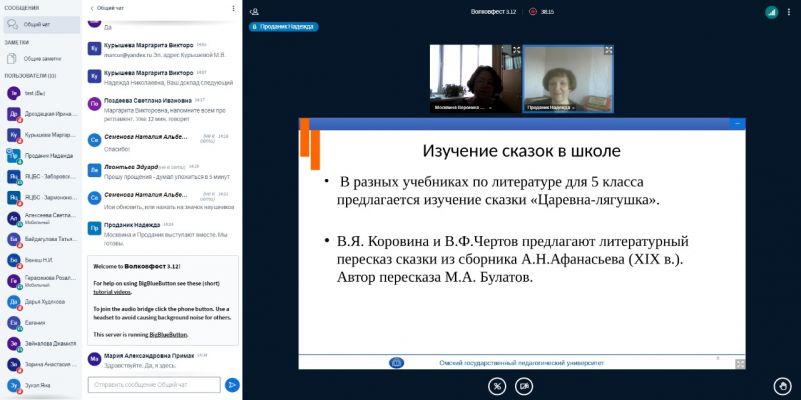

Изучением русских и монгольских сказок как средства формирования лингвокультурологической и языковой компетенции монгольских учащихся занимались Леонтьев Эдуард Петрович (к.филол.н., доцент, Международный центр образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой, Иваново) и Жигжидсүрэн Баяртогтох (учитель Общеобразовательной школы №1, Арвайхээр, Монголия). Английская аутентичная сказка легла в основу научных трудов Примак Марии Александровны, магистранта МПГУ (Москва).

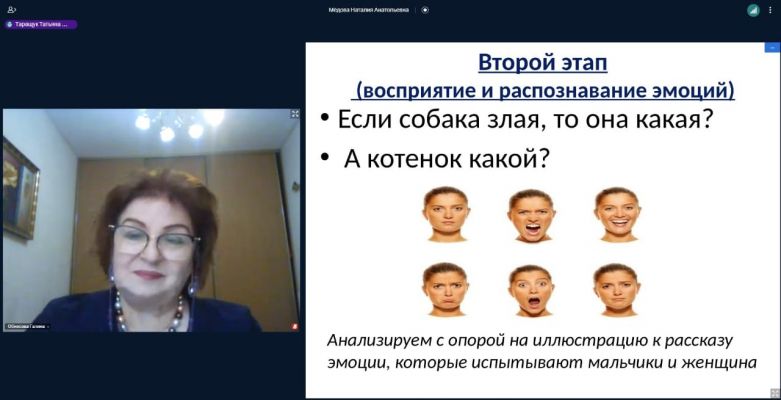

На третьей секции «Детская художественная литература в коррекционно-развивающей работе» вместе с куратором, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры дефектологии ФПСО ТГПУ Обносовой Галиной Петровной участники осветили проблемы детского здоровья и роль чтения в их решении, в том числе на примере произведений конкретных авторов.

Несколько докладов были посвящены проблеме расстройства аутистического спектра (РАС). Магистранты ФПСО ТГПУ Таращук Татьяна Юрьевна и Агафонова Татьяна Алексеевна рассмотрели рассказы В. Осеевой как средство развития эмоционального интеллекта у детей с РАС. Директор Центра сопровождения семьи «Школа развития «Умничка» Сваровская Юлия Геннадьевна проанализировала роль детской художественной литературы в развитии интравербальных навыков у детей с РАС.

«Детская художественная литература играет важную роль в развитии детей с раннего возраста: учит эмпатии, развивает речь, делает ее четкой и красивой. Знакомство с книгой начинается с малого возраста: с трех лет мы начинаем читать фольклорные произведения, например, частушки. В три-четыре года детям необходимо слушать сказки и рассказы: рекомендуется не читать, а рассказывать произведения детям. Это развивает память и совершенствует речь малышей, способствует яркому воображению», – говорит Ю.Г. Сваровская.

Работы студентов и магистрантов ТГПУ и ОмГПУ, будущих логопедов, были также обращены на темы коррекции заикания (Кагадий Алина Александровна) и тревожности (Черепанова Екатерина Александровна) у детей, развития зрительного восприятия и речи детей с ДЦП (Филькина Мария Дмитриевна) и развития обучающихся с нарушениями слуха как читателей (Четверикова Татьяна Юрьевна). Литературно-речевое развитие дошкольников с ОВЗ рассмотрели специалисты из Екатеринбурга Привалова Светлана Евгеньевна (доцент УрГПУ) и Баранова Елена Александровна (учитель-логопед).

Как и в первый день, работа каждой секции завершилась подведение итогов, которые будут озвучены на вечерней встрече. Параллельно заседаниям библиотечные работники города встретились за круглым столом «Чтение и сопутствующие ему социокультурные практики в пространстве современной библиотеки», организованном сотрудниками Научной библиотеки ТГПУ.

3 декабря 2021

Доступный мир для всех: об инклюзивном образовании ТГПУ – в Международный день инвалидов

3 декабря по всему миру отмечается Международный день инвалидов. Установленный в 1992 году, он призван объединить общественность для решения вопросов открытости образовательных, творческих, спортивных, досуговых и других активностей для всех без исключения и свободного включения людей с ограниченными возможностями здоровья во все сферы деятельности.

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения проинформировала, что более миллиарда людей, около 15% населения мира, имеют какую-либо форму инвалидности. Ежегодно Генеральная Ассамблея ООН призывает организации разного профиля к взаимодействию с инвалидами через реализацию специальных мероприятий и интегрированных программ.

В Томском государственном педагогическом университете работа с людьми с ОВЗ разного возраста ведется в различных направлениях. Так, студенческий Волонтерский отряд ТГПУ «Точка зрения» регулярно проводит в стенах вуза образовательно-творческие встречи в рамках проекта «Дети одного солнца», направленного на решение проблемы социальной изолированности детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, добровольцы ТГПУ плотно сотрудничают со специализированными организациями города: еженедельно студенты проводят время с воспитанниками Благотворительного фонда им. Алёны Петровой, участвуя в проекте «Прикосновение», направленном на психологическую и эмоциональную помощь родителям тяжелобольных детей. Пока взрослые посещают специалистов, будущие педагоги занимают детей игровыми, образовательными, спортивными занятиями. Организуют волонтеры и специальные мероприятия для подопечных интеграционных мастерских Томской региональной организации социально-психологической поддержки «Ресурс+» – людей с ментальными нарушениями развития.

Образовательные программы вуза открыты для каждого. Люди с ограниченными возможностями здоровья обучаются в ТГПУ как по очной, так и заочной форме. Особенные студенты активно принимают участие в студенческой жизни вуза, выступая, например, на литературных вечерах и представляя свои авторские произведения. Есть среди студентов, имеющих ограниченные возможности, и успешные спортсмены: кёрлингисты (спорт глухих), обучающиеся на ФФКиС, входят в сборную России.

В работу с инвалидами будущих педагогов вовлекают на всех факультетах и в Институтах ТГПУ: интегрированное школьное обучение предполагает усвоение ребенком с отклонениями тех же знаний и умений за те же сроки, за которые справляются здоровые школьники, что требует особой включенности и, конечно, особых знаний учителя. Острое внимание проблеме инвалидности уделяется на факультете психологии и специального образования ТГПУ, где ведется подготовка специалистов-дефектологов и олигофренопедагогов. В подробном интервью, которое вышло в группе Абитуриента ТГПУ в социальной сети «ВКонтакте», эксперты факультета, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой дефектологии ФПСО Мёдова Наталия Анатольевна и Обносова Галина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры, расскажут о подготовке педагогов и о сегодняшнем мире, который доступен для всех.

3 декабря 2021

Работа первого дня Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Детская книга в цифровую эпоху» была организована в рамках пленарного заседания, творческой встречи с детской писательницей Татьяной Мейко и трех тематических секций: «Творчество А.М. Волкова в контексте развития детской и YOUNG adult литературы», «Феномен детской книги сегодня», «Психолого-педагогический потенциал чтения в цифровую эпоху».

2 декабря 2021

Как пишутся детские книги: встреча с писателем Т. Мейко

В рамках Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Детская книга в цифровую эпоху» участники смогли пообщаться на актуальные темы детского чтения с томской писательницей, членом Союза писателей России Татьяной Ефремовной Мейко.

2 декабря 2021

2 декабря 2021 года в Томском государственном педагогическом университете начала работу Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Детская книга в цифровую эпоху». Научное событие стало продолжением цикла мероприятий ТГПУ, приуроченных к 130-летнему юбилею детского писателя Александра Мелентьевича Волкова, выпускника Томского учительского института.

2 декабря 2021

Новости 1881 - 1900 из 8447

Начало | Пред. | 93 94 95 96 97 | След. | Конец